摘要:建设世界重要教育中心既是我国教育发展的宏伟目标,也是以中国式教育现代化助推中华民族伟大复兴的必然诉求。梳理既有世界重要教育中心的发展历程可知其具有“自身强、支撑强、辐射强”三维特征。由此可构建“教育发展能力、贡献能力、辐射能力”组成的三维评价指标体系,在国际比较中明确我国世界重要教育中心建设的国际方位与可行路径,具体为扩大政府政策供给与经费投入以提升教育发展力,加强内部要素整合与外部环境互动以增进教育竞争力和贡献力,推动教育理念创新与制度创新以激发教育内在活力,持续扩大教育对外开放以提升国际辐射力与传播力。

关键词:世界重要教育中心;教育强国;国际比较

一、引言

2023年5月,习近平总书记在中共中央政治局第五次集体学习时强调,要“使我国成为具有强大影响力的世界重要教育中心”。建设世界重要教育中心既是新时代实现中华民族伟大复兴的必然诉求,也是推动我国教育现代化的重要举措。什么是世界重要教育中心?其核心内涵和本质特征是什么?世界重要教育中心的指标体系如何建构?我国与世界重要教育中心相比处于什么方位?已有基础与差距是哪些?我国如何推进建设世界重要教育中心?这些问题都亟待从理论上予以探讨和解答。

从既有研究来看,国内外学界主要围绕世界重要教育中心的概念内涵、形成规律和转移路径进行了探讨。就概念内涵而言,奈特提出“教育中心”(education hub)的概念,并将其进一步分为学生中心、人才中心和知识中心三种形态[1];姜国钧将教育家数量超过总数20%的国家定义为“世界教育活动中心”[2];高兵等人则将“世界教育中心”定义为“在全球范围内起到教育理念、文化的影响或枢纽作用的一类地区”[3]。就形成规律而言,本-戴维(J.Ben-David)、田贤鹏等人围绕世界重要教育中心形成规律进行讨论[4-5],认为其形成与经济、社会、科学等要素息息相关,并且世界重要教育中心形成后也会相应地推动地区其他要素的进步。就转移路径而言,杨鹃瑞、高书国、李立国以英国、法国、德国、美国等公认的世界重要教育中心为案例,提取世界重要教育中心建设的共性与差异,归纳得出适应时代发展、加强自主创新、坚持特色化道路、注重人才培养等成功经验。[6-8]

整体而言,有关世界重要教育中心的研究呈现愈来愈丰富的趋势,但既有研究在分析这一议题时更多焦距于世界重要教育中心的形成与转移过程,在揭示世界重要教育中心的核心内涵方面存在不足,同时缺乏相应的评价指标体系来衡量世界重要教育中心的建设,进而明确我国世界重要教育中心建设的国际方位、已有基础与存在的差距。基于此,本研究旨在通过辨析世界重要教育中心的核心内涵与本质特征来构建相应的评价指标体系,并以英、法、德、美为参照系进行国际比较,从而研判我国教育发展较之世界重要教育中心所处的方位以及存在的优势与不足,为今后推进我国世界重要教育中心建设提供有益参考。

二、世界重要教育中心的发展历程与核心内涵

1.世界重要教育中心的发展历程

在15世纪以前,世界不同地区之间基本上是相互隔离的,部分国家虽然具有较强的影响力,但辐射范围往往局限于一定区域之内。相应的,这一时期的文明中心与教育中心也是区域性的,如古希腊、古罗马、古代中国、启蒙时期的意大利等。随着大航海时代到来,世界各国的贸易和文化交流发生了巨大改变,全球化进程随之开启。以此为起点,世界范围内开始出现具有全球影响力的国家,其中英国、法国、德国和美国先后发展成为世界重要教育中心。

公元前8世纪,随着古希腊城邦民主政治制度的建立,城邦成为文化与教育的圣地,孕育出古希腊人爱智爱美的精神生活和以理性与思辨而著称的古典文化[9],汇集了柏拉图、苏格拉底、亚里士多德等众多思想家,提出了德智体全面发展的自由教育理念以及“产婆术”等教育方法,对后世的教育思想与教育实践产生了深刻影响。希腊化时期,亚历山大缔造了一个横跨欧、亚、非三洲的庞大帝国,并建立了以亚历山大里亚城为代表的众多希腊化城市,成为东西文化的交汇地与文化教育交流的中心,汇集了希腊化世界许多杰出的学者与思想家。这一时期,希腊的教育思想与教育制度广泛传播到了亚细亚、美索不达米亚、波斯、埃及等地区,对当地教育的发展起到了积极推进作用。[10]

公元前1世纪罗马帝国崛起,围绕地中海建立起幅员辽阔的庞大帝国,而教育成为保证各省统一的重要统治基础。古罗马虽是古希腊文明的继承者,但其教育与思想的发展均受到自身社会生产方式与社会结构的深刻影响。与古希腊推崇博雅教育的传统不同,古罗马人更强调培养实干人才,反映了古罗马崇尚实用、保守持重的社会品格。古罗马人注重教育,在短短的几个世纪中,从以家庭教育为主的非正式教育体系发展为拥有专门学校并进行分层管理的制度化体系,其教育思想与教育模式在罗马帝国广袤的疆域上推行开来,并对周边地区产生广泛影响,不仅奠定了古罗马教育中心的地位,也为后世的教育发展提供了重要借鉴和启示。

公元7世纪,中华文明在唐朝进入了空前繁荣的时期,先后出现了“贞观之治”与“开元盛世”。社会经济的蓬勃发展、国家的统一强盛以及自由开放的思想观念为教育的勃兴提供了肥沃土壤。唐朝时期,中央设立“六学”体制,即国子学、太学、四门学、律学、书学和算学,由国子监统一领导。这一时期的教育规模不断扩大,专业教育与实科教育水平均居于世界首位[11],吸引了众多留学生和外国使节来华学习,唐朝的教育理念与教育制度在日本、朝鲜以及东南亚各国得到广泛传播。

公元10世纪,意大利社会经济活动丰富活跃,手工业从农业中分离出来,城市兴起,手工业者和商人成为新型市民阶级。新兴市民阶级的出现推动了大众对于学习世俗文化和实用知识的需求,以博洛尼亚大学为代表的中世纪大学在较为发达的城市应运而生,开创了世界近代大学教育的先河。14世纪,意大利迎来了文艺复兴,这既是一场文化的大繁荣,也是教育领域的一次革新。得益于相对宽松的社会政治和宗教文化环境,意大利成了思想活跃与人文主义科学研究繁荣的地区。这一时期,大学作为知识研究的场所,汇集了众多著名学者在此讲学,吸引了不同国家和地区的学子来此游学,形成了最初的学位制度与组织架构,并确立了大学世俗性、专业性、国际性和独立性的特质,在培养了一批巨匠的同时,其办学模式与理念也被欧洲其他国家效仿。[12]到15世纪时,意大利已经发展成为欧洲的教育文化中心。

从上述例证可以看出,区域教育中心往往崛起于民族经济繁荣强盛的时期,在良好的经济基础之上,这些国家发展出了璀璨而先进的文化以及与之相适应的教育思想与教育制度,形成了以一国为核心、并不断向外辐射的文明圈,对区域内其他国家的文化及教育产生了深远影响。

15世纪末,地理大发现的开启打破了不同区域间沟通交往的藩篱,贸易与文化交流将世界越来越紧密地连接在一起,全球化时代由此开启,进而开始出现具有世界影响力的国家。在殖民时代,获得广泛影响力的基础在于科技进步之上的军事与贸易扩张,如西班牙、葡萄牙等国通过殖民扩张建立起相应的霸权体系。在此基础上,二者均获得了世界性的影响力,其教育传统与教育实践也由此走出国门,对广大殖民地产生了显著的辐射影响。在殖民时代落幕后,资本扩张成为全球化的根本动力,相应地,经济竞争力成为决定一国影响力的关键。在这一背景下,世界重要教育中心往往崛起于国家经济社会发展面临新挑战而不断改革创新的时代。之后直到今天,学界公认的世界重要教育中心分别有英国、法国、德国和美国。

17世纪,英国经历了巨大的经济与社会变革。一方面,英国工业的发展与资本主义生产方式的确立使其成为欧洲最富强的国家之一,为自然科学研究提供了物质保障。另一方面,清教主义运动塑造出了英国人民关注个人经验和研究自然的文化性格,为自然科学发展提供了精神基础。[13]两者相结合,为英国科学制度化发展提供了沃土。这一时期,以牛顿、培根等人为代表的顶尖学者推动建立了近代自然科学体系,确立了科学知识在教育中的地位,教育内容和教学方法也随之向科学化迈进。上述种种极大地推动了英国近代科学和科学教育的发展,使得英国成为了当时的世界重要教育中心、科学中心和人才中心。

18世纪,启蒙运动蓬勃发展,主张探寻以理论为基础的实践真知,拉开了追逐“理性”时代的帷幕。理性主义与自然科学发展的逻辑相适应,推动了怀疑主义、逻辑主义方法论的传播,形成了法国自由理智主义传统[14],为法国确立科学精神与人文主义提供了丰沃土壤,进而推动了科学研究的发展与国民教育体系的建立。这一时期,法国不仅在初等教育和中等教育方面有所发展,还创立了大学校这一类独具特色的高等教育机构,在自然科学、数学、工程技术等领域间搭建联系,极大地促进了科学技术的专业化[15],培养出一批杰出的科学工程人才,其教育理念与教育模式在世界范围内产生了深刻影响。

19世纪,普法战争结束后,德国高等教育体系在国家战略需求与自身生存危机的双重推动下开启了改革之路。1810年,洪堡创办柏林大学,主张“教学与研究相结合”的办学原则,将科学研究确立为大学新的职能,自此打破了知识生产与科技应用间的藩篱,形成了高等教育、科学研究与工业化的良性循环。德国高等教育改革不仅催生了一批世界一流大学,为多国所借鉴和模仿,还产出了众多世界顶尖水平的科学家与科学成果,推动德国在不到30年的时间里实现了英国用百余年完成的工业革命。除教育改革之外,德国在教育思想方面同样颇有建树,出现了如赫尔巴特、第斯多惠、福禄贝尔等一批在世界范围内具有广泛影响力的教育思想家,是名副其实的世界重要教育中心。

20世纪上半叶,美国在第二次世界大战结束后进一步确立了超级大国的地位。为保持在国际竞争中的优势地位,美国政府将基础研究视为保证国家强盛的根本性要素,而国家的重视也为美国成为新的世界重要教育中心提供了政策与物质基础。在高等教育改革过程中,美国在借鉴欧洲先进教育制度与教育改革经验后建立起完善的研究型大学体系,为科学的勃兴奠定了重要基础。[16]据统计,在1901至2018年期间,美国获得诺贝尔奖的学者达到356人,居世界首位,占获奖总人数的51.6%,为世界科学研究发展作出了卓越贡献。[17]在借鉴欧洲经验的同时,美国还立足于自身实用主义传统,充分发展了高等教育的第三个职能——社会服务,并通过不断完善移民政策来引进人才,使美国短时间内成为继德国之后的世界重要教育中心和世界科学中心,同时也是世界人才中心。

2.世界重要教育中心的核心内涵

在本体论层面,世界重要教育中心本质上是一个综合性的概念,既包含“中心”又包含“世界”,拥有资源集聚和辐射广度两个维度。因此,这一概念有两层基本内涵:其一,世界重要教育中心具有高水平教育体系,其规模与质量在世界各国中均位居前列,并表现出较强的内部自洽性与外部适应性;其二,世界重要教育中心具有世界范围的影响力和辐射力。世界重要教育中心之所以能崛起,一方面是因为国家拥有强大的教育体系,另一方面则源于国家本身就具有世界影响力,这一点也充分体现在世界重要教育中心的崛起与世界强国更替的一致性上,反映了教育发展水平和国家综合实力之间的内在联系。在发展规律层面,世界重要教育中心是教育系统内部因素与外部环境互动的产物。教育作为社会结构的子系统之一,与结构内其他各子系统相互协调合作,以维系整体动态均衡的秩序。世界重要教育中心作为教育系统发展的较高形态,并非孤立存在,而是嵌入社会系统这一更为宏观的结构中,需要承担被赋予的功能,而实现这一功能的路径在于内部要素的集聚与互动,即教育、人才、技术三要素的有机耦合。纵观历史,社会经济的巨大变迁是世界重要教育中心崛起的关键契机,而内部要素与外部系统的有效互动则是世界重要教育中心崛起与发展的根本机制,即外部系统给予教育系统战略支持与资源以利于其变革与发展,而相应地在教育系统内部,以教育为耦合剂来促进教育、人才、技术的互动,从而推动外部系统的变革与发展。这一互动过程也就是一国发展成为世界重要教育中心的过程。

从价值论出发,世界重要教育中心对国家社会经济发展起到支撑性作用。世界重要教育中心往往诞生于社会发生重大变迁的时代,而在这一背景中,教育变革与创新被赋予解决现实经济社会发展问题的厚望与责任,这既反映了外部环境对于世界重要教育中心建设的推动作用,也揭示了世界重要教育中心建设对于国家进步的支撑作用。因此,世界重要教育中心肩负不断提升自身创新能力以推动和引领国家进步的功能与责任,具体体现在促进社会发展、推动产业转型、发挥文化引领作用、提升国家软实力等诸多方面。

基于上述分析,世界重要教育中心的核心内涵可描述如下:世界重要教育中心是指在教育理念、制度、政策、规模、质量等方面在世界各国中均位居前列,教育不但对国家社会发展起到支撑性作用,且在世界范围内产生广泛影响力和辐射力的国家。世界重要教育中心往往诞生于世界强国之中,它们的教育体系不但自身强,而且支撑作用强、辐射作用也强,并且形成了内部因素与外部环境良好互动的发展机制。从现有的世界重要教育中心来看,它们往往同时是全球教育思想中心、全球高水平人才中心、全球知识生产中心、全球科技创新中心、全球教育交流中心和全球教育治理中心。

三、世界重要教育中心指标体系的构建

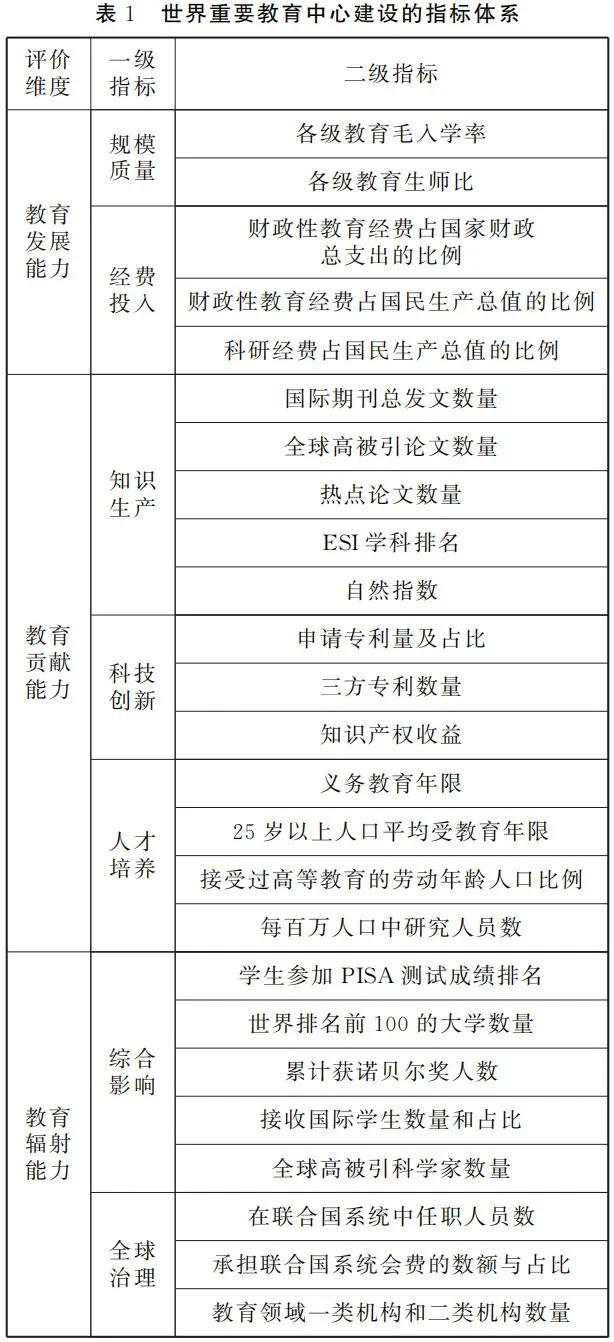

基于世界重要教育中心的核心内涵和世界重要教育中心“自身强、支撑强、辐射强”的三维特征,我们可以从教育发展能力、教育贡献能力、教育辐射能力三个维度来评价世界重要教育中心。不同维度虽然呈现的内容不同,但彼此间均存在关联性与交互性,将它们结合起来可较为全面地反映世界重要教育中心的属性与功能,同时也体现了世界重要教育中心建设作为一项系统性事业的本质。

实事求是地讲,世界重要教育中心有些方面虽然对其建设和发展很重要,如教育理念、教育制度、教育政策等,但是这些方面很难量化,因此可比性较差。秉持科学性与客观性相结合、本土性与国际性相结合、可比性与可获得性相结合三个原则,本研究构建了世界重要教育中心建设的指标体系(见表1),主要包括3个评价维度、7个一级指标和25个二级指标,其具体内容如下。

1.教育发展能力

教育发展能力维度是衡量一国教育发展水平与发展潜力的重要参考,由规模与质量、经费投入两个子维度组成。

在规模与质量层面,毛入学率是指特定学段的在校学生与该年龄组正常应在该学段人数的比率,一般用于考察教育普及化水平,是教育机会普惠程度的反映。生师比表明每名教师所教学生的平均数,是国际通行的衡量教育资源配置水平的重要指标之一[18],可作为衡量教育质量与效率的有效参考。以上两个指标相结合,可从公平与质量两个层面衡量一国教育体系的规模与质量。

在经费投入层面,物质保障是建设世界重要教育中心的必要基础,同时也是一国教育体系可持续发展的重要前提。因此,本研究选取“国家财政性教育经费占财政总支出的比例”、“财政性教育经费占国民生产总值的比例”、“科研经费占国民生产总值的比例”三个指标来呈现一国财力资源用于教育活动和科研活动的比例。

规模与质量、经费投入两个维度相结合,可较为全面地反映一国教育的发展现状与潜力。

2.教育贡献能力

教育贡献能力是衡量一国教育体系对国家社会发展在何种程度上起到支撑性作用的参考。正如以上所述,世界重要教育中心满足外部环境需求的根本路径在于内部要素的集聚与互动。因此,本研究从知识生产、科技创新和人才培养三个子维度来考察一国的教育贡献能力。

在知识产出层面,大学是知识产出的主要阵地,学术论文是知识产出主要形式之一。本研究从规模与质量两个方面出发,选取“国际论文总发表量”、“高被引论文发表量”①、“热点论文发表量”②、“ESI学科排名”和“自然指数”③五个指标来衡量一国知识产出的水平。其中,“国际论文总发表量”考察科研产出的总体规模;“高被引论文发表量”与“热点论文发表量”分别体现一国学者在长期和短期内具有突破意义的高水平成果数量;“ESI学科排名”通过统计前千分之一、万分之一学科数量来分别考察一国处于领先研究水平和顶尖研究水平的学科数量;而“自然指数”能够有效衡量一国在自然科学领域高质量研究的产出,是一国基础研究水平的突出体现。五个指标相结合,可以较为全面地从规模与质量两个维度反映一国教育和知识产出的水平。

在科技创新层面,专利是保护科研成果的重要形式之一,是科研成果使用价值的突出体现;知识产权收入是科研成果转化后的结果,是科学研究经济价值的体现。两个指标相结合,可较全面地反映科技创新由产出直至转化整个链条的运行情况,因此,本研究选取“申请专利量及其占比”、“三方专利数量”、“知识产权收益”三个二级指标来判断一国科研水平及其对经济社会发展的支撑作用。

在人才培养层面,教育是人才培养的重要阵地,为社会经济发展提供重要人才支撑。本研究的人才培养指标由四个二级指标组成,其中,“义务教育年限”代表国民受教育权利;“25岁以上人口平均受教育年限”反映国民整体受教育情况;“接受过高等教育的劳动年龄人口比例”用于反映一国劳动力素质结构;“每百万人口中研究人员数”用于反映一国高水平科研人才的比重,旨在综合考察教育对于国家发展的人才支撑能力。

3.教育辐射能力

教育辐射能力维度用以衡量一国教育体系在国际范围内的影响力,分别从综合影响和全球治理两个子维度进行考察。

在综合影响层面,主要考察一国教育现阶段取得的成效及其在世界范围内的影响力,共涵盖“学生参加国际学生评估项目(PISA)的成绩排名”、“世界排名前100的大学数量”、“接收国际学生数量和占比”、“累计获诺贝尔奖人数”④、“全球高被引科学家数量”五个二级指标,分别用于考察一国基础教育质量与跨国吸引力、大学办学质量与国际声誉、全球知识创新发展的引领力、高等教育体系的国际吸引力等方面的情况,从而综合反映一国教育、科研、人才培养的成效及其全球范围的影响力。

在全球治理层面,国际组织是全球治理的重要载体,而主权国家在国际组织内发挥影响力的根本媒介是国际组织人才。[19]联合国作为世界上规模最大、最重要的政府间国际组织,是促进国际合作、推动全球治理的关键平台,其各项事务涉及的议题涵盖国际政治、安全、经济、教育等众多方面。因此,本研究选取了“在联合国系统中任职人员数”、“联合国系统会费数额及其占比”、“教育领域一类机构和二类机构数量”⑤三个指标,既反映一国在全球教育治理中的参与度,也反映其整体的全球治理能力。

四、我国世界重要教育中心建设的国际方位

以世界重要教育中心指标体系为基础,本研究分维度对英国、法国、德国、美国和中国的教育发展水平进行比较,旨在判断我国建设世界重要教育中心的国际方位,为探索我国建设世界重要教育中心的路径选择奠定基础。由于各国数据可获得性方面的差异,为了方便比较,本研究选取相同或相近年份的数据进行比较。

1.教育发展能力

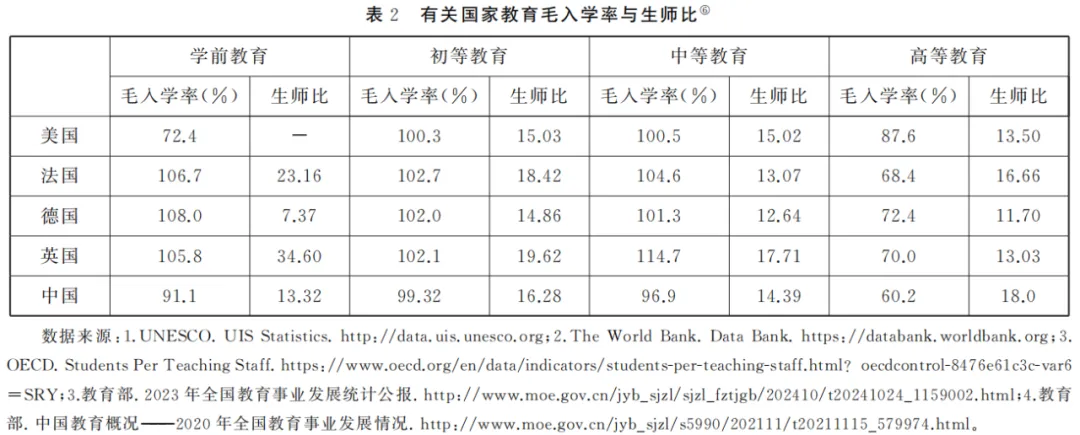

(1)规模与质量指标。

如表2所示,就毛入学率而言,2023年我国学前教育毛入学率为91.1%[20],与参照国2020年数据相比,高于美国(72.4%)但低于法国(106.7%)、英国(105.8%)和德国(108.0%)[21],在参照系中处于中游位置。我国初等教育毛入学率表现较好,基本与世界重要教育中心的毛入学率持平。在中等教育方面与高等教育方面,我国表现欠佳:中等教育毛入学率比美国低3.6个百分点,与英国间的差距超过10个百分点;高等教育毛入学率为60.2%,与参照国中水平最低的法国还低8.2个百分点。

就生师比而言,2023年的统计数据显示,我国学前教育生师比为13.32,优于英国(34.60)和法国(23.16),但与德国(7.37)存在较大差距,在参照系中处于中游位置。在初等教育和中等教育阶段,我国生师比表现较好,基本位居中上水平,说明我国在这两个学段的教师投入相对较为充足。在高等教育阶段,我国生师比为18.00,比法国(16.66)的数据高1.39个百分点,与德国(11.70)、英国(13.03)和美国(13.50)相比存在显著差距。[22]

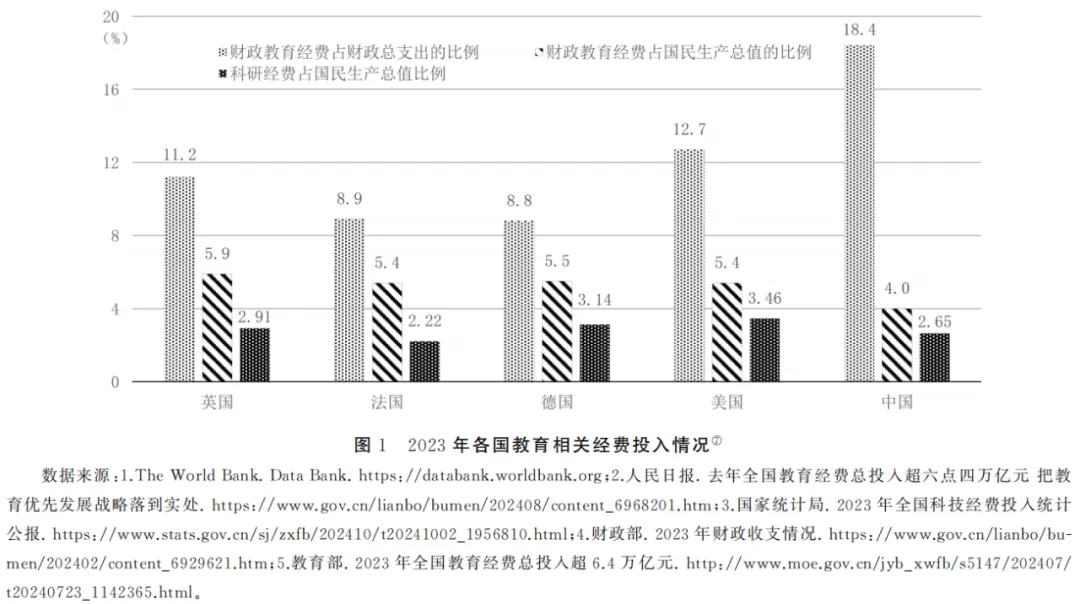

(2)经费投入指标。

如图1所示,党的十八大以来,我国政府的教育经费投入逐年递增。2023年,我国财政性教育经费占全国财政支出的比重为18.4%[23-24],已经超过英国(11.2%)、法国(8.9%)、德国(8.8%)和美国(12.7%)[25]的水平,这反映我国政府在教育投入上的努力程度较高。在2023年,我国财政性教育经费占国民生产总值比重为4.0%[26],与其他四国相比偏低。在科研投入方面,2023年我国科研经费占国民生产总值比例为2.65%[27],在高于法国(2.22%)的同时低于英国(2.91%)、德国(3.14%)和美国(3.46%)[28]。

2.教育贡献能力

(1)知识产出指标。

如表3所示,根据InCites平台发布的数据,在2012至2022年的十年间,我国学者在国际期刊的总发文量、高被引论文数量与热点论文数量分别为5661354篇、55198篇和1235篇,均仅次于美国,位于全球第二位。[29]近年来,我国与美国的差距也在逐步缩小。以高被引论文的发表量为例,在2012至2022年期间,我国有14所大学的高被引论文数量的年增速在12.5%到65.8%之间,这一突出的增速也意味着中美顶尖大学间的差异正迅速缩小[30],我国高校在国际学术舞台的影响力正在不断扩大。

从共时视角来看,我国知识创新的加速发展更为明显。InCites平台发布的数据显示,在2024年⑧,我国学者在国际期刊中的论文发表量为644028篇,高引用论文数量4606篇,热点论文数量569篇,均超过美国,位于世界第一位。[31]以上数据反映了近年来我国以高校为代表的科研组织的国际影响力逐步扩大,我国学者逐渐走向国际学术舞台的中央,与全球学者展开密切合作与对话;我国科技创新开始从“跟跑”向“并行”转变,甚至在部分领域处于“领跑”位置,实现了质量与规模的双重提升。

就ESI学科排名而言,2024年9月的数据显示,我国入围排名前千分之一的学科达到423个,排名前万分之一的学科数量达到59个,均大幅超过除美国以外其他世界重要教育中心。这反映出在世界一流学科建设的过程中,我国除建成一批“高原”学科之外,还涌现出了一批“高峰”学科。在肯定上述成果的同时,也需要注意到我国与位列第一的美国相比差距依旧显著,而且考虑到我国高等教育的规模,较各参照国而言,在排名前千分之一学科、排名前万分之一学科的平均数量上仍有待提高。

在自然科学领域,2023年5月至2024年4月,我国自然指数贡献份额(Share)达到26862.66,位居全球第一,高于美国(20507.15)、德国(4616.82)、英国(3738.44)、法国(2252.28)。此外,我国内地有七所高校在自然指数排名中进入前十行列。[32]以上数据反映出我国自然科学领域科研产出的大幅提升和基础研究整体水平的稳步上升。

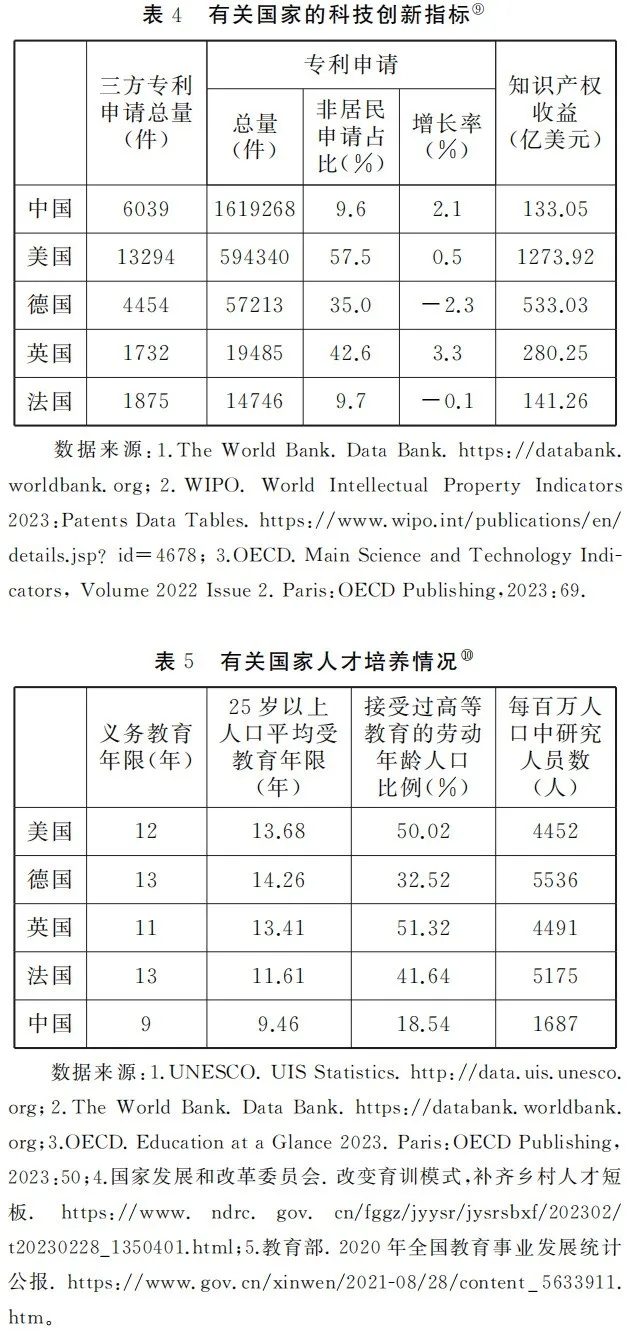

(2)科技创新指标。

如表4所示,在专利申请层面,2022年的数据显示,我国专利申请总量达到1619268件,增长率为2.1%,相较其他四国而言在数量与增长速度上均具有明显优势。[33]值得注意的是,近年来我国虽在专利申请方面位居世界前列,但三方专利申请量与知识产权收益并不突出。就三方专利申请量而言,2020年我国申请总量为6039件,与美国(13294件)相比仍有较大差距。[34]这反映了我国具有较高科技含量和经济价值的专利数量仍有待提高。就知识产权收益而言,2022年我国的知识产权收益为133.05亿美元,与美国(1273.92亿美元)、德国(533.03亿美元)、英国(280.25亿美元)和法国(141.26亿美元)相比均差距明显。[35]这说明我国有较大比例的科研成果未能成功落地变为产品或服务,反映了我国科研成果转化率不高的现象仍较为突出。

此外,非居民专利申请的比例一定程度上可以反映一国国际科研人才的集聚程度。2022年我国非居民专利申请的占比为9.6%,略低于法国(9.7%),与美国(57.5%)、德国(35.0%)、英国(42.6%)存在明显的距离。[36]

(3)人才培养指标。

如表5所示,自党的十八大以来,我国教育事业发展迅速,人才培养成果显著:2020年我国25岁以上人口平均受教育年限达到9.46年[37];2021年我国每百万人口中的研究人员人数达到1687人[38];2022年我国接受过高等教育的劳动年龄人口比例达到18.54%[39];截至2023年,我国义务教育年限为9年。以上数据均说明在发挥教育的基础性作用下,我国正将密集的人口转化为人力资源优势,向人力资源强国迈进。

与此同时,也需注意到我国与世界重要教育中心之间的差距。统计数据显示,英国、法国、德国、美国的义务教育年限均在11年以上[40];25岁以上人口平均受教育年限均突破11年[41];接受过高等教育的劳动力人口比例均在30%以上,美国和英国甚至分别达到50.02%和51.32%[42];每百万人口中的研究人员数量也均在4000人以上[43]。这反映了我国在国民整体教育水平与高层次人才培养方面仍有较大的提升空间。

3.教育辐射能力

(1)综合影响指标。

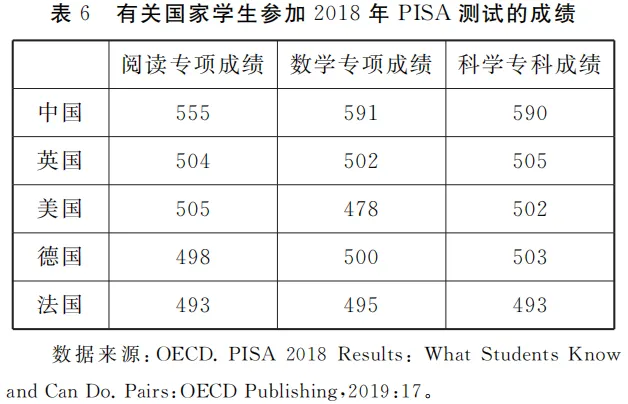

就学生参加国际测试成绩的排名而言,在最具影响力的国际学生评估项目测试中⑪,2018年我国北京、上海、江苏、浙江的学生在阅读、数学、科学三个科目的平均成绩分别为555分、591分和590分,达到基础水平及以上的学生比例均在95%左右,成绩居于参测国家(地区)首位,优于英国、美国、德国和法国(见表6)。此外,我国北京、上海、江苏、浙江四省市学生在阅读、数学、科学三个科目中高水平学生数量占参测国家(地区)高水平学生总数的比例分别达到13.4%、21.7%和22.3%[44],反映了我国高水平学生存量优势很大。我国四省市学生在国际学生评估项目测试中的优异成绩在世界范围内引起热议,这在肯定我国基础教育成效的同时,也为世界了解我国基础教育质量状况提供了重要参考,增强了我国基础教育的跨国吸引力。

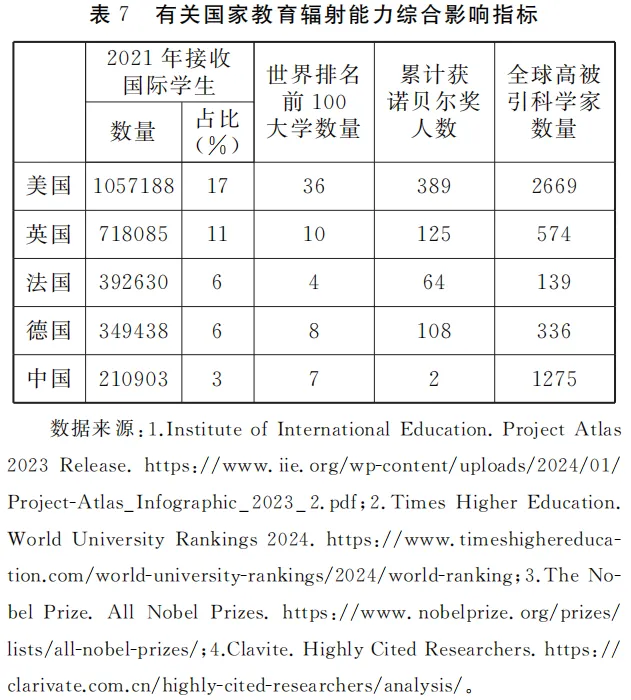

就接收国际学生的数量与占比而言,美国国际教育协会(Institute of International Education)2023年公布的数据显示(表7),2021年全球高等教育学生流动总量达到640万人,其中美国、英国、法国、德国和中国接受的国际学生人数和占比分别为1057188人(17%)、718085人(11%)、392630人(6%)、349438人(6%)和210903人(3%)。[45]虽然英国、法国、德国、美国依旧是国际学生流动的主要目的地国,但新时代以来中国接收国际学生数量增长迅猛,来华国际学生的年增长率均高于美国。[46]近几年受新冠肺炎疫情等因素的影响,来华国际学生的数量有所减少,不仅在国际学生数量方面与参照国相比仍存在一定差距,而且在国际留学市场中所占据的份额也有所减少。

就拥有世界排名前100大学的数量而言,本研究以评估维度较为全面的泰晤士世界大学排名(Times World University Rankings)为参考,通过各国所拥有国际高水平大学数量来判断其高等教育的国际声誉与教育质量。2024年泰晤士世界大学排名显示,中国大陆共有七所大学跻身世界前100名,仅次于美国(36所)、英国(10所)和德国(8所)。这反映了我国世界一流大学和一流学科建设计划已取得明显成效,初步建成了一批国际高水平大学,但与美国、英国这两个世界重要教育中心相比仍存在一定差距。

在累计获诺贝尔奖人数方面,1901至2023年,美国累计获诺贝尔奖人数为389人,数量远超其他国家,保持领先地位;英国位居第二,累计共有125人获得诺贝尔奖;德国跟随其后位列第三,先后共有诺贝尔奖得主108位;法国位居第四,累计获诺贝尔奖人数为64人。这一数据反映了四国作为传统世界重要教育中心与科学中心的优势地位。相较上述四个国家,我国获诺贝尔奖人数并不突出,仅有2人。虽然我国高等教育近年来进步非常显著,但在拔尖创新人才培养与原创性科技成果产出上仍需持续加大投入。

就拥有全球高被引科学家数量及其占比而言,2023年科睿唯安(Clavite)发布的数据显示,美国、中国、英国、德国和法国分别有2669人(37.5%)、1275人(17.9%)、574人(8.1%)、336人(4.7%)和139人(2%)上榜。从近几年相关数据可知,美国在科学研究水平方面仍处于世界领先地位,而中国发展迅猛,高被引科学家数量近年来持续上升,所占比例从2018年的7.9%上升至2023年的17.9%,位居第二名。就科研机构而言,2023年中国科学院共有270人次上榜,相较2022年增加了18.4%,成为拥有全球高被引科学家人数最多的机构。[47]

(2)全球治理指标。

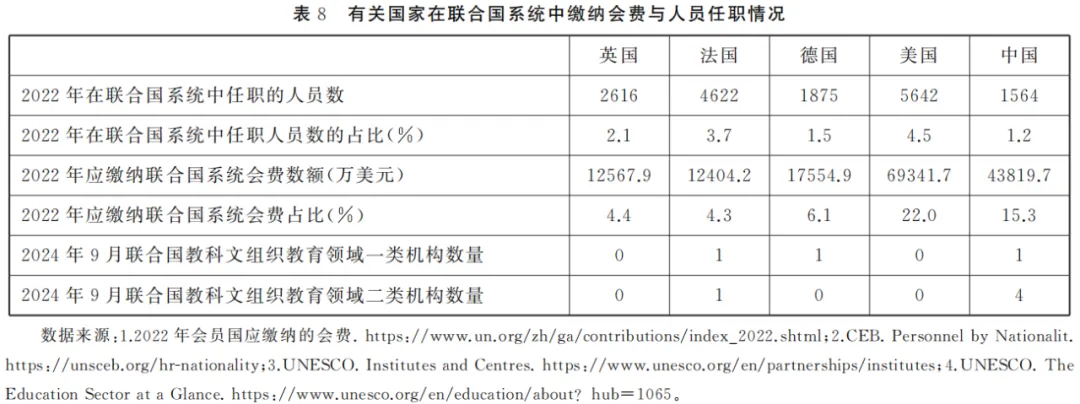

近年来,随着我国经济和社会的快速发展,国际社会要求中国承担更多国际责任的呼声越来越高,而我国也积极履行相应责任,充分展现大国担当,所缴联合国相关机构会费持续上升。2022年的统计数据显示,我国在联合国系统中承担的会费达到4.38亿美元,约占联合国会费总额的15.3%,仅次于美国(6.93亿美元、占22.0%)。[48]但是,我国向联合国系统输送的人才数量与所缴纳会费规模并不匹配。2022年中国在联合国系统中任职人员数为1564人,明显低于英国(2616人)、法国(4622人)和美国(5642人)。[49]这从一个侧面表明我国在国际组织中的代表性与自身日益提高的国际地位并不相符,向国际组织输送人才的能力依然不足。

截至2024年9月,联合国教科文组织在中国设立教育领域一类机构1家(全球共9家),二类机构4家(全球共14家)。其中,在上海的国际STEM教育研究所(IISTEM)是联合国教科文组织在欧洲以外设立的首个一类机构,它不仅是一个汇聚顶尖专家学者的高端平台,更是推动国际交流与合作以及传播中国在STEM教育领域先进理念与标准的关键枢纽。联合国教科文组织常设机构数量的增加也反映了我国参与全球治理的水平不断提升。虽然我国在这方面的数据并不占劣势,但考虑到联合国总部设在美国纽约、联合国教科文组织总部设在法国巴黎,我国作为后发国家在全球教育治理上不具备天然优势,取得上述成绩实属难得。

4.位置与短板

通过以上的比较可以发现,我国教育发展水平与英国、法国、德国、美国四个世界重要教育中心相比,整体呈现从“跟跑”向“并行”转变的发展趋势,并在部分领域日渐成为“领跑者”。与此同时,我们也应当注意到就建设世界重要教育中心而言,我国教育体系仍存在以下不足。

其一,教育和科研经费投入有待进一步提升。2023年我国财政性教育经费占国民生产总值的比例为4.0%,科研经费占国民生产总值的比例为2.65%,虽科研经费的国民生产总值占比略高于法国(2.22%),但与世界重要教育中心的整体投入水平仍存在一定差距,未来我国仍需持续扩大教育与科研经费投入规模。

其二,高层次人才培养仍待加强。我国25岁及以上人口平均受教育年限为9.46年,接受过高等教育的劳动力人口比例为18.54%,每百万人口中研究人员数为1687人,均与世界重要教育中心存在明显差距,未来我国需持续提升国民整体教育水平,并且加强高层次创新人才的培养。

其三,国际学生的数量及其占比偏小。虽然我国已逐渐成为国际上重要的留学目的地国之一,但在国际留学市场中拥有的份额仅为3%,与英国(11%)、法国(6%)、德国(6%)、美国(17%)相比仍有一定差距,今后我国应采取有效措施,进一步扩大来华留学教育规模。

其四,科研成果质量与转化率较低。正如以上相关数据所显示的,近年来我国专利申请数量已居于世界前列,但三方专利数量以及知识产权收入水平依旧较低,这从一个侧面上反映了我国科研成果的质量与转化率仍待大幅提升。

其五,向国际组织输送人才不足。我国是联合国等主要国际组织的重要成员,然而在相关国际组织中任职人员数量与所缴纳会费比例并不匹配,我国向国际组织输送人才的能力有待进一步提高。

五、中国建设世界重要教育中心的路径选择

自改革开放以来,我国的教育事业取得巨大发展,基础教育普及水平总体达到世界中上水平[50],高等教育进入普及化阶段,反映出我国建设世界重要教育中心的潜力。当下新一轮科技革命和产业变革方兴未艾,科技与人才的竞争愈发激烈,新的形势既对我国教育体系提出了严峻的挑战,也为其跃升成为世界重要教育中心开辟了空间。

1.扩大政府政策供给与经费投入,提升教育发展力

从国际经验来看,在不同世界重要教育中心的形成过程中,政府均扮演着关键角色。我国建设世界重要教育中心也应当充分发挥政府的政策引领作用,为世界重要教育中心建设提供战略规划与物质基础。

一是加强战略规划。一方面,我国要破除阻碍教育、人才、技术要素流动创新的堵点,为世界重要教育中心的建设提供有利制度环境。另一方面,教育并非独立存在的系统,而是根植于更为广泛的社会系统中的,这也就要求国家从更为宏观、整体的视角对世界重要教育中心建设进行部署,将世界重要教育中心建设与国家发展战略相结合,引导世界重要教育中心外部环境与内部要素有效交互、彼此促进,在改革创新教育制度的同时,充分发挥教育体系的支撑作用,服务于国家经济社会发展。

二是扩大政策供给。世界重要教育中心建设离不开有效的政策供给。未来我国应立足于顶层战略规划,从人财物等方面为世界重要教育中心建设提供政策支持,持续优化政策执行机制,清晰界定政策执行的责任主体,并建立健全政策监督与评估体系,确保形成从政策制定到执行、再到评估与反馈的完整闭环,从而为打造世界重要教育中心提供精准引导和有力支持。

三是提升教育经费规模。世界重要教育中心的建设离不开经费支持,未来应在扩大国家的教育拨款规模、为教育发展提供有力保障的同时,通过优化教育税收政策,鼓励企业、个人和社会组织对教育给予经费和物质支持,推动建立多来源教育经费筹措机制,从多个维度为世界重要教育中心建设与发展提供资金保障。此外,还需进一步优化教育资源分配机制,尤其要加大对农村及边远贫困地区的教育投入,缩小城乡、区域及校际的教育差距,从而促进教育公平,为全面提升我国教育综合实力、打造世界重要教育中心奠定基础。

2.加强内部要素整合与外部环境互动,增进教育竞争力和贡献力

建设世界重要教育中心是一项系统性工程,既需要推动教育系统内部要素的整合,以构建高质量教育体系,提升我国教育的竞争力;又需要加强教育系统与外部环境的协作,推动教育、人才、技术三要素的有机耦合,进而增强教育对社会各领域发展的贡献能力。

就教育系统内部要素整合而言,应秉承系统思维,将建设世界教育教育中心与中国式教育现代化、教育强国等国家战略紧密结合,建设高质量教育体系。具体举措包括三个方面。第一,以数字化赋能教育优质均衡发展,推动优质教育资源共建共享与个性化教学的实现,加快缩小区域教育差距,加快建设全民终身学习教育体系。第二,加强世界一流大学建设与学科布局。世界重要教育中心的形成离不开顶尖大学的支持,未来应推动基础学科与应用学科协同发展,促进多学科、跨学科交叉融合,实现我国高等教育整体内涵式发展。第三,提升高层次人才培养能力,推动传统人才培养模式向创新型人才培养模式加速转型,并不断完善拔尖创新人才培养机制,形成高原与高峰并重的自主人才培养格局。

就教育系统与外部环境的互动而言,需加强三大中心的统筹建设。历史经验表明,世界教育中心、世界科学中心与世界人才中心三者相伴相生、相互促进。产学研合作是教育、人才、技术交融的重要节点,应围绕国家重大战略部署与产业发展布局,将前沿知识生产、高端人才集聚与先进科学技术转化为现实生产力,提升世界重要教育中心服务国家战略需求和引领经济社会转型发展的能力。具体举措包括四个方面。第一,打破体制机制障碍,建立跨部门协作制度,明确各类要素与主体在一体化发展链条中的功能定位,为促进教育、科技、人才要素间的流动与协作提供宽松的政策环境。第二,加强基础研究,持续提高自主创新能力,加速攻克电子信息、高端装备等领域关键核心技术,突破“卡脖子”问题。第三,提升科研国际化水平,拓展和深化中外联合重大科研攻关,支持高水平外籍科学家牵头或参与实施基础研究项目,产出国际化创新成果。第四,提升我国科技成果的转化率,具体举措包括鼓励产出具有实际应用价值、与国家需求相匹配的科研成果,逐步完善科研成果转化政策体系,培育保护科研成果落地的制度环境,建立健全交易平台与交易机制等。

3.推动教育理念创新与制度创新,激发教育内在活力

不同世界重要教育中心形成的过程存在共性,说明世界重要教育中心建设存在一定的普遍性规律。因此,在建设世界重要教育中心的过程中,应重视历史分析与比较研究,从他国经验中提取统一规律,并加以借鉴与吸取。与此同时,我们也需要意识到不同国家成为世界重要教育中心的时代背景与发展路径均有所差异,一国教育制度的设计与创新往往蕴含着独特的政治、经济、社会、文化等制度背景,这也就意味着我国在建设世界重要教育中心时无法照搬他国的发展路径或成功经验,而是要在国际借鉴的基础上推动教育理念创新与制度创新。

一方面,应持续推动教育理念创新。世界重要教育中心也是全球教育思想的中心,具体体现在教育知识体系持续创新,本土教育理念深刻影响世界教育思潮与实践走向。我国应充分利用在多年教育实践中所积累的丰富数据与案例,并加强对这些数据与案例的归纳、总结、抽象和升华,不断提升中国教育理念的描述力、解释力及影响力,推动富有中国特色与中国智慧的教育理论体系和话语体系的建设,用在中国土壤中生出的教育理念指导我国的教育改革实践,以原创性的教育理念为世界教育发展提供中国选项。

另一方面,应不断促进教育制度创新。构建世界重要教育中心离不开科学的制度规划,这要求我们不断深化对教育内部构成要素及其与人才、技术之间关系的理性认知。诚然,这些要素之间存在着一定的内在联系,但也需要注意到它们所涉及的主体不同,其背后所蕴含的行动逻辑与价值取向也有所差异,仅凭借自然互动来实现彼此之间的耦合和一体化发展的可行性较低。鉴于此,我们在积极借鉴国际先进经验的同时,更需深入挖掘并充分利用本土实践经验,持续创新制度设计,以激发建设世界重要教育中心的内在活力。

4.持续扩大教育对外开放,提升国际辐射力与传播力

其一,推动中国教育走出去。近年来,我国人员国际化水平与教育对外输出能力持续提升,来华留学教育和海外办学的质量得到明显的优化,并且打造出“孔子学院”、“鲁班工坊”等具有广泛国际影响力的旗舰项目。未来,我国需继续优化教育对外开放质量。在来华教育方面,提升来华留学生的学历层次与学历生占比,推进“留学中国”品牌建设,树立独具特色的品牌理念、品牌目标和发展策略,并持续推动留学服务体系与治理能力现代化,使中国成为具有突出全球影响力和吸引力的留学目的国。在海外办学方面,在进一步提升海外分校数量和水平的同时,还需加强对海外分校可持续发展的关注,因地制宜制定差异化的境外办学推进和监管策略,推动中国优质教育模式顺利出海,提升中国高等教育在世界中的认可度。

其二,向世界讲好中国故事。长期以来,中国人民在共产党的引导下在教育领域取得了令人瞩目的实践成就,创造了人类史上令人赞叹的教育脱贫奇迹,同时也为世界教育改革发展与进步提供了宝贵的案例和经验。未来,我国应扩宽传播渠道,围绕教育减贫等全球性议题与世界各国分享中国经验,为世界教育发展提供中国方案。与此同时,我国不仅要讲好中国故事,还要讲好中国的世界故事。当下我国学者在国际舞台上发表的成果更多聚焦于中国教育自身,对于世界教育议题的研究还有待加强。未来需立足中国视角,进一步深化对于世界教育的解读与分析,以扩大我国学者在世界教育研究交流网络中的影响力。

其三,加强国际教育组织人才的培养与输送。当下我国在国际组织中任职人员的占比与我国缴纳会费数额并不匹配,这也意味着我国亟须全面、系统地了解联合国系统的人才选拔标准,培养语言能力、专业能力和全球胜任力兼备的复合型人才,并加速建立一套完善的国际组织人才培养、储备、输送与任用体系,在扩大国际组织中国籍雇员整体规模的同时,也要提升我国在国际组织决策层中的代表性,以增加中国在重要国际组织中的影响力和话语权。

其四,积极参与全球教育治理。在全球化时代,国际社会对教育问题的共同关注使得教育全球治理成为一个引人注目的发展趋势。[51]在此背景下,我国应在“一带一路”倡议、“人类命运共同体”倡议、“全球发展倡议”、“全球文明倡议”等中国倡议的框架下,持续提升自身全球教育治理议程设定能力,深度参与相关教育国际规则与标准的制定和实施,并积极与国际组织进行合作,承担国际责任并加强教育国际援助,推进落实联合国可持续发展议程教育目标,推动世界教育向更公平、可持续的方向发展,为世界稳定和谐发展注入中国力量,最终也在此过程中实现中国教育全球影响力的提升。

注释:

①高被引论文是指近10年内发表且被引用量处于该研究领域全球前1%之列的学术论文。

②热点论指近两年内发表且在近两个月内被引用次数进入该研究领域全球前0.1%之列的学术论文。

③自然指数(Nature Index)于2014年11月首次发布,通过统计高校、科研院所在全球100多种顶级期刊上发表论文情况反映其科研产出能力,数据每12个月滚动更新。

④本研究对获诺贝尔奖人数的统计不包含诺贝尔和平奖获得者。

⑤一类机构是直属于联合国教科文组织的研究机构和中心,二类机构则是独立的、特许的教科文组织合作伙伴,两类机构均致力于推动教科文组织教育理念的传播与计划的落实。

⑥在“毛入学率”指标中,我国学前教育、初等教育和高等教育统计数据的年份为2023年,中等教育统计数据的年份为2020年;其他国家统计数据的年份为2020年。在“生师比”指标中,我国统计数据的年份为2023年,其他国家统计数据的年份为2020年。

⑦在经费投入指标中,我国统计数据的年份均为2023年,参照国中除美国教育经费占全国财政支出比重为2020年的数据以外,其余统计数据的年份均为2021年。

⑧统计时间区间为2024年1月1日至2024年9月30日。

⑨在科技创新指标中,专利申请总量、增长率和非居民申请占比为2022年数据,三方专利申请总量为2020年数据,知识产权收益为2022年数据。

⑩在人才培养指标中,“义务教育年限”为2023年的数据;“25岁以上人口平均受教育年限”除法国为2019年的数据以外,其他国家为2020年数据;各国“接受过高等教育的劳动年龄人口比例”数据的年份均为2022年;“每百万人口中研究人员数”除美国为2020的数据、英国为2017的数据以外,其他国家均为2021年的数据。

⑪北京、上海、江苏、浙江四省市因新冠肺炎疫情原因缺席2022年的测评,因而本研究选取国际学生评估项目2018的结果进行分析。

参考文献:

[1]KNIGHT J. Education Hubs:A Fad, a Brand, an Innovation? [J]. Journal of Studies in International Education,2011,15(3):221-240.

[2]姜国钧. 断裂与绵延:中西教育周期比较[J]. 比较教育研究,2003,(6):25-30.

[3]高兵,方中雄. 世界教育中心的内涵、特征与战略选择——兼论以北京为代表的世界教育中心城市建设[J]. 中国教育学刊,2024,(02):50-57.

[4]BEN-DAVlD J. Centers of Leaning:Britain, France, Germany, United States[M]. New York:McGraw-Hill Book Company,1977:59-63.

[5]田贤鹏,林巧. 科技革命演进中的世界高等教育中心转移及其特征[J]. 重庆高教研究,2024,12(4) :55-67.

[6]杨鹃瑞. 世界高等教育中心的形成及特征分析[J]. 教育现代化,2017,4(20) :88-89.

[7]高书国. 世界教育强国的形成与发展——以英、法、德、美为例[J]. 教育研究,2023,44(2):15-29.

[8]李立国. 世界高等教育中心转移机制分析[J]. 清华大学教育研究,2024,45(1):39-49.

[9]加布里埃尔·孔佩雷. 教育学史[M]. 张瑜,王强,译. 济南:山东教育出版社,2013:31-32.

[10]李立国. 古代希腊教育[M]. 北京:教育科学出版社,2010:65.

[11]刘海峰. 试论唐代文化教育的开放性[J]. 福建论坛(文史哲版),1987,(5):36-41.

[12]杨捷. 外国教育史[M]. 郑州:河南大学出版社,2010:68-73.

[13]罗伯特·金·默顿. 十七世纪英国的科学、技术与社会[M]. 范岱年,吴忠,蒋效东,译. 成都:四川人民出版社,1986:77-89.

[14]潘教峰,刘益东,陈光华,等. 世界科技中心转移的钻石模型——基于经济繁荣、思想解放、教育兴盛、政府支持、科技革命的历史分析与前瞻[J]. 中国科学院院刊,2019,34(1):10-21.

[15]小威廉·贝拉尼克,古斯塔夫·拉尼斯. 科学技术与经济发展:几国的历史与比较研究[M]. 胡定等,译. 北京:科学技术文献出版社,1988:43-46.

[16]GUTEK G. Philosophical, Ideological, and Theoretical Perspectives On Education[M]. New Jersey:Pearson,2014:76,100.

[17]赵婷婷,田贵平. “高等教育强国”特征:基于高等教育中心转移的国际经验分析[J]. 国家教育行政学院学报,2019,(7):22-28,42.

[18]沈忱,胡斌武. 生师比视阈中研究生教育质量二十年:回顾与展望[J]. 研究生教育研究,2014,(5) :1-5.

[19]段世飞,娜迪拉·阿不拉江. 国际组织人才为何?国际组织人才何为?——国际组织人才研究的回顾与前瞻[J]. 区域与全球发展,2022,6(5):135-152,160.

[20]教育部. 2023年全国教育事业发展统计公报[EB/OL]. http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/sjzl_fztjgb/202410/t20241024_1159002.html.

[21][41]UNESCO. UIS Statistics[EB/OL]. http://data.uis.unesco.org.

[22]OECD. Students Per Teaching Staff[EB/OL]. https://www.oecd.org/en/data/indicators/students-per-teaching-staff.html?oecdcontrol-8476e61c3c-var6=SRY.

[23]财政部. 2023年财政收支情况[EB/OL]. https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202402/content_6929621.htm.

[24]教育部. 2023年全国教育经费总投入超6.4万亿元[EB/OL]. http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s5147/202407/t20240723_1142365.html.

[25][28][35][38][40][43]The World Bank. Data Bank[EB/OL]. https://databank. worldbank.org.

[26]人民日报. 去年全国教育经费总投入超六点四万亿元 把教育优先发展战略落到实处[EB/OL]. https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202408/content_6968201.htm.

[27]国家统计局. 2023年全国科技经费投入统计公报[EB/OL]. https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202410/t20241002_1956810.html.

[29][31]Clarivate. InCites[EB/OL]. https://incites. clarivate.com.

[30]西蒙·马金森,杨力苈. 生生不息的火焰:全球科学中的中国[J]. 北京大学教育评论,2020,18(4):2-33,185.

[32]Springer Nature. Nature Index[EB/OL]. https://www.nature.com/nature-index/country-outputs/generate/all/global.

[33][36]WIPO. World Intellectual Property Indicators 2023:Patents Data Tables[EB/OL]. https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4678.

[34]OECD. Main Science and Technology Indicators, Volume 2022 Issue 2[R]. Paris:OECD Publishing,2023:69.

[37]国家发展和改革委员会. 改变育训模式,补齐乡村人才短板[EB/OL]. https://www.ndrc.gov.cn/fggz/jyysr/jysrsbxf/202302/t20230228_1350401.html.

[39][42]OECD. Education at a Glance 2023[R]. Paris:OECD Publishing,2023:51.

[44]OECD. PISA 2018 results:What Students Know and Can Do[R]. Pairs:OECD Publishing,2019:17.

[45]Institute of International Education. Project Atlas 2023 Release[EB/OL]. https://www.iie.org/wp-content/uploads/2024/01/Project-Atlas_Infographic_2023_2.pdf.

[46]陈明昆,张雨洁. 政策及要素分析视角下21世纪中美高等教育国际化特征比较[J]. 黑龙江高教研究,2022,40(7):58-65.

[47]Clavite. Highly Cited Researchers[EB/OL]. https://clarivate.com.cn/highly-cited-researchers/analysis/.

[48]2022年会员国应缴纳的会费[EB/OL]. https://www.un.org/zh/ga/contributions/index_2022.shtml.

[49]CEB. Personnel by Nationality[EB/OL]. https://unsceb.org/hr-nationality.

[50]教育部:我国基础教育普及水平总体达到世界中上行列[EB/OL]. http://www.moe.gov.cn/fbh/live/2023/55484/mtbd/202308/t20230830_1077121.html.

[51]杜越. 联合国教科文组织与全球教育治理[J]. 全球教育展望,2011,40(5):60-64.

(作者:刘宝存,北京师范大学国际与比较教育研究院院长,教授,教育学博士,从事比较教育、高等教育政策与管理研究;庞若洋,北京师范大学国际与比较教育研究院博士研究生,从事比较教育、高等教育政策与管理研究;来源:《高等教育研究》2025-3-19)