摘要:为充分整合既有单一学科组织,世界一流研究型大学普遍设置矩阵式跨学科研究组织并进行样态创新,遵循“校内联合”和“校际联合”两种路径,衍生出大学校内矩阵式和大学校际矩阵式跨学科研究组织,其中大学校内矩阵式跨学科研究组织涵盖“学院-学院”矩阵、“校级科研机构-学院”矩阵两种样态。矩阵式跨学科研究组织横纵交错的组织结构特征决定了完备的治理机制不可或缺,涉及以学科交叉融合与协同创新为导向的治理目标、跨学科与跨界共治的治理结构、多元利益主体协商的治理方式和“三位一体”的制度保障四个维度。据此,我国研究型大学应着力推进多样态矩阵式跨学科研究组织建设,吸纳多元主体协同参与治理,优化治理方式,健全制度保障体系。

关键词:跨学科研究组织;矩阵组织;治理机制;研究型大学

一、问题的提出:大学如何凭藉既有学科组织创建新型跨学科研究组织

在信息“爆炸”时代,科学研究面临的复杂问题愈发开放多维,仅依靠单一学科组织的力量已难以满足各界的综合需求,跨学科研究成为日益重要的新型研究范式。为顺应跨学科研究趋势,世界一流研究型大学正加速推进学科交叉融合,纷纷设立新型跨学科研究组织作为开展跨学科研究的组织载体。然而,发展跨学科研究并不意味着所有研究型大学能够完全摒弃传统学科组织,对其学术组织架构进行全面重构。正如美国著名高等教育学者伯顿·克拉克所言:“历史上高教系统的变化通常采用这样一种折衷方式,即新的单位绕过旧的单位,而旧的单位依然生存。”[1]相比于主攻科研和社会服务的跨学科研究组织,传统学术组织的结构更加稳固,同时承担着教学和人才培养的职能,是维持大学运转的关键基础,在当前发展阶段中有着难以撼动的地位。因此,如何在大学原有的学科组织架构之下破除学科壁垒,并在保有和整合传统学科组织职能的基础上建立行之有效的跨学科研究组织载体,成为跨学科研究组织构建的一个重要问题。

跨学科研究组织是由多学科人群组成的集合体,其核心目标是通过整合多个学科以创造性地解决复杂问题。矩阵式跨学科研究组织是世界一流研究型大学中广泛采用的跨学科研究组织形式,其显著特点在于整合传统学科组织生成适切于跨学科研究的新型组织载体,实施双重或多重管理,通过合作机制将不同学科成员汇聚到同一组织中。这种组织形式不仅有效规避了传统学科组织间存在的学科藩篱问题,亦避免了对基层学术组织结构进行根本性重构,从而促进跨学科研究在研究型大学中顺畅开展。世界一流研究型大学在创新跨学科组织的实践中,创建了多种样态的矩阵式跨学科研究组织。同时,由于矩阵式跨学科研究组织涵盖了多个传统学科组织的利益相关者,对其实现有效治理尤为关键。因此,探析世界一流研究型大学如何创新矩阵式跨学科研究组织样态以及如何达臻高效治理,对推动我国大学的跨学科研究组织变革具有重要借鉴意义。

二、矩阵式跨学科研究组织治理机制的理论分析框架

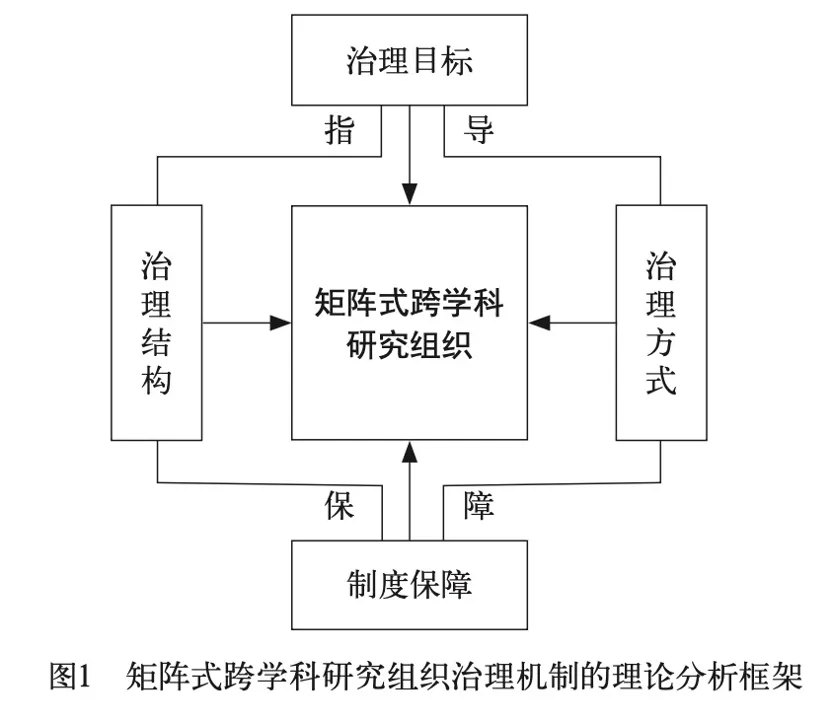

伴随学科交叉融合成为学科知识生产的新模式,世界一流研究型大学普遍转而重视跨学科研究,纷纷通过组织变革为跨学科研究提供组织载体。矩阵式跨学科研究组织是一种基于传统学科组织构建的特殊组织形式,矩阵组织结构破解了大学传统学科组织学科单一、无法应对涉及多个学科复杂问题的困境,是学科型组织与任务型组织的结合体[2],既维系了传统学科组织的原有运行模式,又实现了不同学科的整合。矩阵式跨学科研究组织是基于跨学科研究议题需要而组建的多机构联合组织形式,采用纵向和横向两套系统交叉管理:纵向系统为学科导向,每个学科组织或综合机构都有各自的专业研究领域和机构职能;横向系统为任务导向,由项目领导实施管理,多学科组织协同合作解决复杂问题。由罗顿提出的跨学科变化三角理论可知[3],来自政策、社会资助等自上而下的外部关注,大学推进跨学科研究组织建设与管理的系统实施,师生从事跨学科研究的强烈愿望等自下而上的内部动力,三者共同促使大学内的学科研究转向跨学科研究。由于不同矩阵式跨学科研究组织的主体构成不同,这三种动力的协作方式也有所差异,进而影响其横向、纵向的治理机制。源于矩阵组织结构的特征[4-5],矩阵式跨学科研究组织的最大特点在于其学科导向与任务导向交错的双重体系,且跨越两个及以上单一学科学术组织(如传统学院与科研机构)。这使其具备了不同于传统直线管理组织的多元治理机制,其治理的本质在于多元主体之间平等互动的协作治理。结合组织治理理论,本研究对矩阵式跨学科研究组织治理机制的分析主要从治理目标、治理结构、治理方式、制度保障四个方面展开。第一,治理目标承载着组织运行的使命与宗旨,是矩阵的多元主体为实现特定利益而制定的目标。第二,治理结构是组织构成要素的有效排列组合方式,主要包括治理主体、治理客体以及协调二者关系的组织形式、管理方式等机制,是实现治理目标的手段和途径。其中,治理主体指行使治理职能的承担者,治理客体指被治理的对象。第三,治理方式是在治理活动中采用的具体方式和手段,以及不同治理主体之间在行使治理职能方面的协作关系,用于实现治理目标和维护治理秩序。第四,制度保障是落实治理机制的具体途径,明确组织成员的身份、分工与行为准则。制度是组织治理的具体内容、重要保障,同时也是组织文化的孕育者与载体。本研究的矩阵式跨学科研究组织治理机制的理论分析框架(见图1)显示,治理目标为组织治理提供方向指导,治理结构与治理方式既是实现组织目标的具体方式,又是组织治理的形式表现,制度保障则是组织长效稳定治理的基础性前提,四者相辅相成,共同构成了治理机制的理论分析框架。

三、研究型大学矩阵式跨学科研究组织样态创新

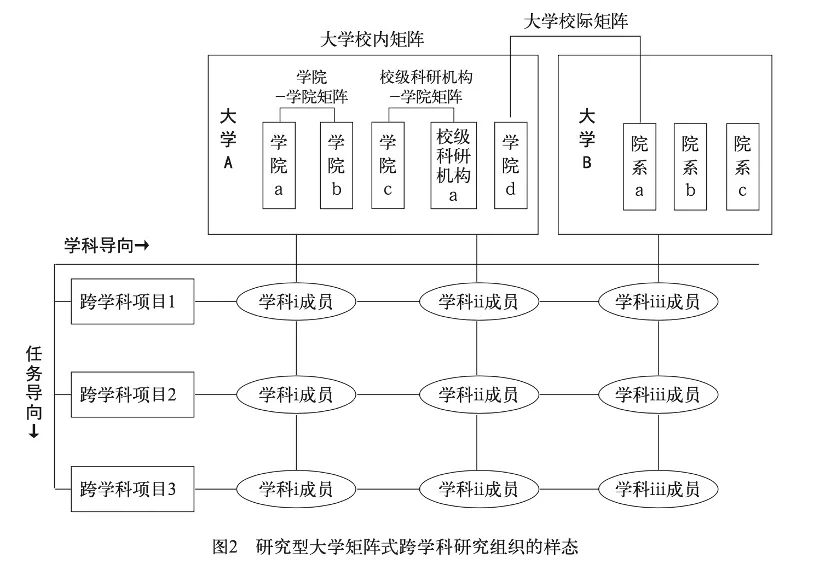

矩阵式跨学科研究组织的产生旨在破除不同学科组织之间跨界合作的障碍,是传统单学科组织联合开展跨学科研究的产物。世界一流研究型大学主要遵循“校内联合”和“校际联合”两种路径创设大学校内矩阵式与大学校际矩阵式两种样态的跨学科研究组织。其中,大学校内矩阵式跨学科研究组织又可细分为“学院-学院”矩阵式跨学科研究组织和“校级科研机构-学院”矩阵式跨学科研究组织两种样态(见图2)。“学院-学院”矩阵是研究型大学中最为常见的矩阵式跨学科研究组织,由大学内的不同学院合作而形成。“校级科研机构-学院”矩阵则由大学内部的校级科研机构与学院共同建成。大学校际矩阵式跨学科研究组织作为大学校际间的跨学科研究组织形式,通常由两所及以上大学的多个单学科学院联合组建。不同样态的矩阵式跨学科研究组织为研究型大学多路径开展跨学科研究提供了灵活多样的组织载体保障。

(一)大学校内矩阵式跨学科研究组织

对于综合性研究型大学而言,大学内部通常拥有相对丰富的多学科资源优势,因此,通过内部联合的方式创建矩阵式跨学科研究组织是其推进跨学科研究的重要方略,学院与学院联合以及独立研究机构与学院联合是两种主要的内部联合形式。

1.“学院-学院”矩阵式跨学科研究组织

相较于其他矩阵式跨学科研究组织样态,“学院-学院”矩阵是一流研究型大学普遍采用的组织形式,通过将不同学院的研究人员按照某种主题或问题进行组合,形成矩阵式组织结构:纵向接受不同学院学科指导,横向接受项目问题导向的引领。研究人员在组织内基于共同的研究兴趣和目标相互交流、合作和创新,他们通常同时属于跨学科组织和原单位,受多个主管的管理。这种组织形式使研究人员之间的交流和合作更加密切,有助于解决复杂问题,促进跨学科研究和创新。世界一流研究型大学普遍创设了“学院-学院”矩阵式跨学科研究组织,典型代表有斯坦福大学Bio-X跨学科倡议计划、卡内基梅隆大学机器学习部、哥伦比亚大学地球研究所以及宾夕法尼亚州立大学艺术人文研究所等。Bio-X是斯坦福大学开创性的生物科学跨学科研究机构[6],其名称中的“Bio”为“Biology”的缩写,“X”表示医学、工程学、物理学、化学等自然学科,由医学院、工程学院等学院联合组建;卡内基梅隆大学机器学习部主要由统计学系、计算机科学学院组建,同时也包括来自哲学、工程、商学和生物科学等领域的教师[7];哥伦比亚大学地球研究所主要由哥伦比亚大学气候学院、国际和公共事务学院、法学院、公共卫生学院等学院联合组建[8];宾夕法尼亚州立大学艺术人文研究所则由人文学院和艺术及建筑学院联合设立[9]。学院间矩阵的构建有助于实现多学科协同合作、优势互补,共同推进跨学科项目研究,提升跨学科产出效率。

“学院-学院”矩阵式跨学科研究组织适用于多个学院之间专业领域有所交叉,需要通过矩阵组织以促进学科交叉合作、强化协调机制的情况。“学院-学院”矩阵式跨学科研究组织的优势在于机构之间独立性、灵活性较高,可快速响应各自学科领域的需求。这意味着各个学院可以根据自身的特点和需要,快速调整研究方向和策略。

2.“校级科研机构-学院”矩阵式跨学科研究组织

在校级层面,一流研究型大学设立了诸多独立建制的科研机构以开展专门研究。通过校级科研机构与学院形成矩阵亦是研究型大学创设矩阵式跨学科研究组织的形式之一。此种形式中,研究型大学的校级科研机构与学院之间通常在研究领域上有所交叉或存在合作基础,进而采取跨部门、跨组织共建的方式形成新的跨学科组织,在纵向上接受不同学院或校级科研机构的专业研究领域指导,在横向上接受项目问题导向的引领,以整合不同学科领域的资源,提升研究能力,促进学术交流与创新。部分校级科研机构本身即是针对复杂问题或特定研究领域而设立的多学科组织,倾向于选择与学院这类学科组织合作构建矩阵,其中一个重要原因在于这些机构需要获取与吸纳其他学科资源,但面临着森严的组织壁垒,通过矩阵形式可以规避障碍。“校级科研机构-学院”矩阵式跨学科研究组织的典型代表有麻省理工学院(MIT)的计算机科学与人工智能实验室(Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory,下文简称CSAIL)、加利福尼亚大学伯克利分校社会科学矩阵等。CSAIL由MIT的校级科研机构人工智能实验室与计算机科学实验室密切合作发展而成,并与MIT的工程学院,科学学院,人文、艺术和社会科学学院等学院共同构成矩阵式的跨学科结构[10];加利福尼亚大学伯克利分校社会科学矩阵则是在校级机构伯克利分校数据科学中心与政治学系、经济学系、社会学系、心理学系、法学院等多院系的支持下组建而成[11]。

在“校级科研机构-学院”矩阵中,校级科研机构通常拥有相对综合的研究领域与专家队伍,以战略性眼光负责整体规划和资源配置。合作学院提供丰富的学科资源与人才团队,帮助组建跨学科研究团队并以具体项目为依托开展跨学科研究。校级科研机构能够提供较为充足的资源支持,同时亦可为学院提供更广泛的研究机会。“校级科研机构-学院”矩阵式跨学科研究组织适用于大学校级科研机构与学院之间有相对紧密的联系或互相依存的关系的情况,各参与方在形成矩阵之前就具备一定的跨学科倾向或综合性的跨学科研究基础,有助于在保障学校整体利益的同时充分发挥校级独立建制科研机构和学院的特长,实现资源优化配置,多方主体协作推进跨学科研究的开展。

(二)大学校际矩阵式跨学科研究组织

大学校际矩阵式跨学科研究组织属于跨校际的跨学科协同研究组织形式,是大学与大学之间基于跨学科议题或跨学科资源需要而组建的组织机构,由合作大学对其进行协同治理。大学校际矩阵式跨学科研究组织往往涉及多所大学、多个地区甚至多个国家间的合作,需要协调不同地区、不同大学在文化、制度、研究方法等方面的差异,因此通常情况下此类矩阵式跨学科研究组织更加复杂。此外,为确保校际间的跨学科研究能够顺利开展,大学校际矩阵式跨学科研究组织对人力、物力、财力等资源的要求较高。这类组织一般在各自大学内部建立研究中心或实验室,并通过跨校合作和联合项目来实现跨学科研究。大学校际矩阵式跨学科研究组织的典型代表有德国听力研究卓越中心、哈佛-麻省理工卫生科学与技术部(Harvard-MIT Health Sciences and Technology,下文简称HST)等。德国听力研究卓越中心由同属下萨克森州地缘相近的卡尔·冯·奥西茨基-奥尔登堡大学、汉诺威医学院、莱布尼茨-汉诺威大学三所大学合作建成[12],汇聚汉诺威医学院耳鼻喉医学、卡尔·冯·奥西茨基-奥尔登堡大学的听力学等方面优势资源形成大学与大学之间的矩阵;HST由哈佛医学院、MIT工程学院及医学工程与科学研究所合作组建[13]。大学校际矩阵式跨学科研究组织可以充分利用各校资源,形成互补优势。

大学校际矩阵式跨学科研究组织的优势在于合作大学拥有自身独特资源及特色,可以更好地发挥各自的特长和优势,汇聚跨学科资源。此类跨学科组织的组建涉及大学之间的合作与联结,与大学自身跨学科特性、合作与竞争需求、制度支持、学术文化相似性与地理位置便利等因素密不可分。大学校际矩阵式跨学科研究组织适用于大学之间资源相对独立,需要合作共享优质资源以共同推动学科交叉创新的情况。依托大学校际矩阵式跨学科研究组织,各大学可以深化交流协作,实现优势资源共享与互补,共同提高大学的跨学科组织发展水平及竞争力,提升社会声望并获得更多外部资源。

四、研究型大学矩阵式跨学科研究组织治理机制

矩阵组织具有结构上的复杂性,因此对矩阵式跨学科研究组织的有效治理尤为关键。治理机制是实现治理的手段,它规定了各行为主体的身份和活动框架,确保组织有序运行并制约调节行为主体的行动。

(一)以学科交叉融合与协同创新为治理目标

大学校内矩阵式跨学科研究组织的治理目标主要聚焦两个方面:一方面致力于解决复杂的现实问题,旨在为促进人类社会的更加良性发展作出积极贡献;另一方面促进学术创新和提升学术科研水平,进而提高大学或跨学科研究组织自身竞争力。比如,哥伦比亚大学地球研究所的治理目标是促进对地球科学的基本了解并将这些知识应用于世界各国政府和企业的决策,成为生产实现可持续发展所需的基础和应用知识的世界领导者;MIT的CSAIL的治理目标是形成一个用计算机赋予人类力量并提升全体人类生活体验的世界,改善人们工作、娱乐和学习的方式,同时关注开发创新技术、进行基础研究以促进计算领域的发展。

大学校际矩阵式跨学科研究组织本质上是大学间的优势联结。一般而言,大学在不同学科、研究领域上拥有各自的优势,这些优势领域为大学跨校、跨学科合作提供了可能。协同创新的需求驱动着大学与大学强强联合,通过跨校、跨学科科研合作提高研究效率,从而增强各自科研创新实力。这类组织的治理目标主要在于整合校际资源,超越学科界限解决挑战性问题、创造知识和产出更多跨学科研究成果,进而提高大学的影响力与竞争力。比如,HST的治理目标是聚拢哈佛大学的医学优势与MIT的工程技术优势开展跨学科合作,促进医学和生命科学、工程和计算机科学之间的交叉,推动医疗保健领域的发展与创新,促进人类健康,利用优势差异回避竞争冲突,通过互补合作实现双赢。

综上所述,两种类别矩阵式跨学科研究组织的治理目标均涵盖加强不同学科之间的交流与合作、促进跨学科交叉、提升科研水平、拓展研究领域、探索新的研究方向,以及增强组织的影响力与竞争力等。相较而言,大学校内矩阵式跨学科研究组织强调校内资源的整合,大学校际矩阵式跨学科研究组织更强调校际强强联合,通过校际资源利用及跨学科合作共享提高研究创新能力。

(二)跨学科与跨界共治的治理结构

大学校内矩阵式跨学科研究组织的治理结构体系主要包括治理主体、治理客体以及协调二者关系的组织形式、管理方式等。首先,治理主体层面涉及多元主体。如斯坦福大学Bio-X的治理主体包括执行委员会、科学领导委员会和咨询委员会,执行委员会由大学负责科研的副教务长、医学院院长、工程学院院长、人文与科学学院院长、地球科学学院院长、Bio-X主任和执行主任共七名成员组成,负责就Bio-X的研究方向、研究项目以及克拉克中心的空间与运作做出最高层级的决策;科学领导委员会由来自20个部门的33名不同学科专家组成,负责对Bio-X的科学方向提供建议;咨询委员会主要由斯坦福大学校友组成,成员包括基金会主席、风险投资者和科学家等,为Bio-X的科研项目提供经费和资源支持,并为组织战略发展与项目计划等提供咨询建议和支持。MIT的CSAIL的治理主体有高级领导、管理委员会、企业服务领导以及研究社区等。其次,在治理客体层面,大学校内矩阵式跨学科研究组织的治理客体包括研究项目、学术活动和研究成果等,也包括组织的教职员工、研究生、合作伙伴等科研活动直接参与者,以及相关产业界和社会组织的利益相关者。再次,在治理协调机制层面,治理主客体间不再依据传统的学科层级和职务等级排序,而是基于共同的研究兴趣和目标形成横向领导关系,这种关系构建了相对平衡共享的内部决策机制和执行机制,以实现治理的有效运作。以MIT的CSAIL为例,在内部决策机制方面,管理委员会、研究社区的首席研究员等主要成员参与决策,前者主要立足于横向项目,后者则从纵向学科角度出发,二者在确保多元主体共享治理原则的基础上推进组织发展。在执行机制方面,三位高级领导分工明确,其中企业服务领导负责建立完善的行政管理队伍,保障实验室稳定运行。

大学校际矩阵式跨学科研究组织亦具备完善的治理结构。如德国听力研究卓越中心以核心组和项目组为主体进行运作:核心组由研究团队和管理层组成,负责制定研究方向、招募新成员、协调研究合作等工作;项目组则由不同学科领域的研究人员组成,共同开展研究项目。其治理主体包括董事会、管理委员会、科学委员会和转化咨询委员会:两位董事分别是卡尔·冯·奥西茨基-奥尔登堡大学与汉诺威医学院的校长;管理委员会由核心组成员组成,负责制定中心的总体战略和重大决策,协调中心的日常工作,推进研究项目的开展;科学委员会由来自不同领域的学术专家组成,主要负责评估和指导中心的科学研究工作,为中心提供学术支持和建议;转化咨询委员会则由来自医院、企业、银行等机构的业界领袖组成,为中心提供商业化方面的建议和支持。德国听力研究卓越中心的治理客体包括组织的研究者与利益相关者,如政府机构、行业协会、医疗机构、医疗设备制造商等,以确保其研究成果与社会需求相匹配。在治理协调机制方面,侧重产学研一体化的德国听力研究卓越中心重视横向项目体系的发展,董事会、管理委员会和转化咨询委员会皆主要基于项目维度对矩阵组织进行治理,科学委员会则从纵向学科维度提供指导意见。

两类矩阵式跨学科研究组织具有治理结构上的共性特征。其一,治理主体明确且多元,大多包含高级管理者、各领域的学术专家、业界专家等,共同保证组织能够有效运作并达成治理目标。其二,采用垂直与水平相结合的治理结构,保障多元成员参与组织治理。例如,斯坦福大学Bio-X的执行委员会和科学领导委员会负责纵向的学科管理,而咨询委员会则提供横向支持,包括项目方向咨询和多元化资金渠道支持等。其三,均围绕治理目标实施有效的组织协调措施,各治理主体分工明确,在制定、执行和监督治理目标与内容的过程中力求实现多方参与以及权力制衡。除共性之外,两类矩阵式跨学科研究组织的治理结构亦有着显著的个性与差异。大学校内矩阵式跨学科研究组织的治理主体一般由大学高层管理人员、学院领导和学科专家组成,负责制定研究方向及目标,并监督目标实现。大学校际矩阵式跨学科研究组织的治理主体范围则更加广泛,主要由合作大学的高层管理人员、学院领导、学术和业界专家组成。

(三)采用多元利益主体协商型治理方式

大学校内矩阵式跨学科研究组织主要采用“多方平等合作”的协商型治理模式。如MIT的CSAIL的成员组成多元,作为治理主体的CSAIL领导层呈现多元结构。三位高级领导主要来自计算机科学和人工智能的专业领域;CSAIL管理委员会则由CSAIL高级成员和其他专业领域的教授组成,他们代表着不同学院和校级直属机构,包括MIT的电气工程与计算机科学学院、生物医学工程和计算生物学中心、斯隆管理学院、人文学院、工学院等;CSAIL企业服务领导层的四位主要领导中有两位来自MIT的学术学院,另两位来自MIT的运营和技术管理、信息服务和技术两个行政机构,在保障CSAIL资源和服务的同时为CSAIL与其他MIT部门和校级机构合作提供支持;研究社区是CSAIL的主要研究力量,其首席研究员、各领域教授等研究人员来自不同学院,各实验室成员通过内部投票和审议程序共同确定实验室的研究主题和项目。此外,“学院-学院”矩阵式跨学科研究组织除普遍实施“多方平等合作”协商治理外,少数还采用“一方主导,多方协作”的治理方式。例如,哥伦比亚大学地球研究所由哥伦比亚大学气候学院主导,其执行委员会逾半数成员来自该学院,国际和公共事务学院、法学院、公共卫生学院等多方则处于协作配合的地位。

大学校际矩阵式跨学科研究组织多采用“多方平等合作”和“一方主导,多方协作”并存的协商型治理方式。例如,HST的核心治理主体由MIT学术办公室与哈佛医学院学术办公室共同组成,两所顶尖学府以平等身份共建HST,通过协商合作方式整合共享资源,共同治理与发展HST。除两所大学外,HST还与多个医学和科技机构、医院、政府机构、非营利组织开展合作,体现了“多方平等合作”的协商型治理方式。德国听力研究卓越中心则采用“一方主导,多方协作”的协商型治理方式。德国听力研究卓越中心以卡尔·冯·奥西茨基-奥尔登堡大学为主导方,由该大学的首席执行官对中心的整体运行负责,来自卡尔·冯·奥西茨基-奥尔登堡大学、汉诺威医学院、莱布尼茨-汉诺威大学等三所大学的协调管理者、行政人员、研究人员等协同参与合作,汇聚听力、医疗等多学科资源共同推进中心的建设。

基于上述分析可知,矩阵式跨学科研究组织均采用协商型治理方式,各方协商达成共识,通过共同治理和共享资源以实现治理目标。“多方平等合作”是不同样态矩阵式跨学科研究组织普遍使用的治理方式,少数大学校内联合路径下创设的“学院-学院”矩阵式跨学科研究组织和大学校际矩阵式跨学科研究组织亦会采用“一方主导,多方协作”的协商治理方式,这与矩阵式跨学科研究组织建设发起方的主导力量强弱有关。

(四)“三位一体”的制度保障

大学校内矩阵式跨学科研究组织通过制定专门制度、规范组织工作流程、加强资源投入等,保障组织得以有效治理。在沟通共享方面,斯坦福大学Bio-X通过定期会议、工作组等制度确保各个学科和部门之间的顺畅协作,促进学科交叉融合,从而产出创新性跨学科研究成果;加利福尼亚大学伯克利分校社会科学矩阵重视跨学科对话,通过线上对话、讲座、小组讨论等形式,向公众提供开放的学术交流和互动机会。在资源配置方面,卡内基梅隆大学机器学习部创建了各部门资源的主要联系人列表,提供教师支持服务,以便研究人员快速获取资源;Bio-X设置了学者计划,为斯坦福大学博士后等研究人员提供资金支持,并实施跨学科研究种子资助计划、风险投资资助、研究生奖学金等项目以支持跨学科研究。在激励引导方面,卡内基梅隆大学机器学习部设置了“最佳论文奖”等荣誉奖项以激励科研产出。

大学校际矩阵式跨学科研究组织同样制定了相应制度保障组织运行。在沟通共享方面,德国听力研究卓越中心注重团队合作,强调组织成员间的相互支持与合作,鼓励开放式沟通和知识共享,倡导跨领域合作。在资源配置方面,HST在其官方网站为师生与研究人员提供了详细的实验室及相关资源指引,包括寻找顾问的方式、查找实验室的导航以及行政资源预定等。在激励引导方面,HST设置了系列年度奖项用以表彰教师和社区其他成员的模范教学与指导服务,包括教学奖、Seidman医学博士研究指导奖、Thomas A. McMahon指导奖、服务奖、优秀学生助教奖等。概上所述,矩阵式跨学科研究组织均制定了系列管理规范,构筑起沟通协调、资源配置与激励引导“三位一体”的制度体系,从而规范和保障组织运行的有效性和合规性:通过沟通共享制度,促进组织成员与各方相关者交流不同观点和共享知识;通过资源配置,为组织发展与目标实现提供稳定的资金、人力、设备等资源保障;通过激励引导,对优秀教师、研究人员等进行物质和精神支持,激发跨学科研究的创新活力。同时,不同样态的矩阵式跨学科研究组织体现出一定的制度特性。与大学校内矩阵式跨学科研究组织相较,大学校际矩阵式跨学科研究组织因涉及跨校合作,资源的整合共享尤为重要,需要投入更多管理力量以实现资源配置的便利性与高效性,同时校际合作汇聚了更多资金、人力与物力资源,因此在激励措施方面支持力度更大。

得益于完善的治理机制,矩阵式跨学科研究组织运行规范有序,并取得良好成效。第一,产出高质量跨学科研究成果。矩阵式跨学科研究组织及其治理机制为跨学科科研创新创造了条件,促进了跨学科创新研究成果的生产。如MIT的CSAIL自创建以来产出了诸多重大跨学科研究成果,获得多项知名奖项,包括10人获得图灵奖、8人获得麦克阿瑟奖、3人获得奈望林纳奖;卡内基梅隆大学机器学习部106名教师获得亚马逊研究奖、卡内基科学奖、美国国家科学基金会职业成就奖等52个支持创新性科研的奖项。第二,实现跨学科研究成果的有效转化。跨学科研究往往以复杂问题解决为导向,矩阵式跨学科研究组织的跨学科及跨界共治特性促成跨学科研究成果的转移转化。一方面,跨学科研究转化为创新性实践成果。以德国听力研究卓越中心为例,该中心重视跨学科研究成果从研究到实践的转化,建立有转化研究中心,开展了水凝胶电极、冠状病毒背景下的保健规则、奥尔登堡测量应用软件、在线听力测试系统、穿透式助听器等众多创新性实践转化。另一方面,跨学科研究衍生出创新型企业。如CSAIL自创建即被视为创新引擎,孵化出阿卡迈科技公司、波士顿动力公司、剑桥移动通信公司等数百家高新技术企业。第三,为大学研究人员提供了跨学科交互实体平台。矩阵式跨学科研究组织通过联合组建研究中心、研究所、实验室等跨学科研究机构为不同学科研究人员提供跨学科互动平台。如斯坦福大学Bio-X坐落于大学标志性建筑克拉克中心内,克拉克中心的建筑设计充分体现了跨学科合作精神,研究中心将生物、医学、化学、物理、工程等不同学科研究人员汇聚于“同一屋檐”下[14],其开放实验空间设计消除了各实验室、人员与不同思想之间的阻隔,校内研究人员可以在这种联结中自由流动,开展跨学科交流与合作。

五、对我国研究型大学矩阵式跨学科研究组织发展的启示

我国研究型大学渐次开始重视跨学科研究活动,但跨学科研究组织的建设尚处于起步与探索阶段,新建跨学科研究组织主要以在校级层面设立独立的跨学科研究组织为主,形式单一,无法激活既有的学科组织(院系)开展跨学科研究活动,因而,世界一流大学创建矩阵式跨学科研究组织的有益做法为我国提供了可资借鉴的经验。

(一)推进多样态矩阵式跨学科研究组织建设,明晰治理目标

矩阵组织的设计旨在兼顾组织的效率与专业性,因此,矩阵结构被广泛认为是适合于创新活动的组织形式[15]。相比于独立建制的跨学科研究组织,矩阵式跨学科研究组织有利于我国大学在不改变传统学科组织建制的基础上搭建跨学科结构框架,以循序渐进的改革节奏代替大刀阔斧的剧烈变化,是适应我国现阶段跨学科发展形势的有效策略。在政策层面,我国已于2021年修订学科专业目录,增设交叉学科门类,规范交叉学科的设置与管理,但应进一步制定专门的跨学科研究组织建设指南等政策文件,明确跨学科研究组织的建制基础以及管理办法,推进多样态矩阵式跨学科研究组织的创建。一方面,推动大学充分利用内部资源,基于校内联合路径创建“学院-学院”和“校级科研机构-学院”矩阵式跨学科研究组织;另一方面,拓展外部资源,构建大学校际矩阵式跨学科研究组织,设置专项资金支持跨学科组织发展,扩大研究型大学及学科组织的建制自主权以鼓励学科组织之间乃至大学之间形成矩阵开展跨学科研究活动,激发大学建设跨学科组织的内生动力。在大学层面,要树立跨学科合作发展理念,根据本校实情制定差异化跨学科研究组织发展战略,主动布局,在校内学科院系之间搭建矩阵式跨学科研究组织,并给予充足的人、财、物等资源支持,保障矩阵式跨学科研究组织发展质量。对于矩阵组织的治理,政府与大学应当循序渐进,通过顶层设计合理布局学科组织与跨学科组织的发展结构,在传统学科组织之中营造跨学科教育与研究的文化氛围与共生条件,重视跨院系(学科)交流与互动,在自然科学、人文学科与社会科学之间通过矩阵结构搭建跨学科合作桥梁,为矩阵式跨学科研究组织提供孕育与成长空间。新建矩阵式跨学科研究组织需制定与持续完善具体明确、可衡量的治理目标。这要求矩阵式跨学科研究组织在建构治理结构与制定治理战略时,围绕如何实现跨学科合作研究与创新、提升组织影响力和竞争力等对组织的治理目标予以明晰并达成共识,使其与组织的使命、愿景保持一致性。此外,这些目标应当与组织内部和外部利益相关者的需求相结合,以确保整个组织在实现目标的同时能够保持其发展的稳定性和可持续性。

(二)吸纳多元治理主体协同参与,形成多元共治格局

为充分发挥矩阵式跨学科研究组织在学科、项目横纵方向上的交错优势,跨机构高效整合共享人才队伍与设备资源,应当确保矩阵式跨学科研究组织治理结构的完备性和治理主体的多元性。新建矩阵式跨学科研究组织应完善治理结构,设立理事会、管理委员会等管理层,校内矩阵式跨学科研究组织的理事会或管理委员会应由大学主管科研副校长、合作学院院长等核心成员组成;校际矩阵式跨学科研究组织的理事会或管理委员会则由合作大学校长及所涉学院院长组成,负责矩阵式跨学科研究组织的整体统筹管理。与此同时,在管理层之下成立执行委员会与学术委员会,执行委员会应包含共建矩阵式跨学科研究组织的各方负责人、项目组与课题组的首席研究员以及中层管理人员,负责协调矩阵组织内部的研究方向与资源分配;学术委员会则囊括组织研究领域所涉及的各界学术专家,负责对矩阵组织的纵向学科指引提供咨询建议并进行项目审查。此外,与产业关系密切的矩阵式跨学科研究组织还应当设置顾问委员会,充分利用校友资源联结产业专家、企业家等,吸纳杰出校友、风险投资者、业界领袖等组建顾问委员会,征询其提供市场化咨询建议,并借助顾问委员会为矩阵组织争取更多资金支持。通过建立健全上述治理体系,进而形成多元主体跨学科跨界协同、横纵结合的治理结构。

(三)优化矩阵式跨学科研究组织治理方式,实现差异化治理

我国研究型大学应当创新矩阵式跨学科研究组织的形式,提升矩阵结构的建制灵活性,并根据治理特点对不同样态的矩阵式跨学科研究组织实施差异化治理,充分发挥矩阵式跨学科研究组织在学科导向与项目导向上形成交错的优势,促进教师突破学科壁垒跨学科自由流动,通过跨学科项目协作解决复杂现实问题。在我国大学校内矩阵式跨学科研究组织之中,部分组织所涉及不同学院或校级科研机构的研究团队具有相对平衡的权力和资源,且具有一定程度的互补性和相互依存性,能够实现有效的协同合作,因此,应促进此类矩阵组织治理方式从“一方主导,多方合作”协商治理转化为“多方平等合作”协商治理,激发各方更加平等地参与组织决策和资源分配,提高组织的灵活性和创新能力。同时,亦需加强各方之间的沟通与协作,减少因权力不均而导致的矛盾和冲突,进而提高组织的整体效率和效果。对于大学校际矩阵式跨学科研究组织而言,地缘关系相近、优势学科互补的大学应着力为人员往来与学术交流创造机会,政府方面应鼓励大学之间构建矩阵式跨学科合作结构,研究型大学还需要促进学科院系的研究人员、教师与学生对不同学科知识、研究方法等的了解,拓展跨学科视野,提高创新思维能力。比如,可以通过举办各类跨学科讲座、研讨会和交流活动来营造良好的跨学科文化氛围,激发大学师生主体的跨学科互动需求与活力,自下而上地迸发跨学科研究的内生力量,进而驱动“多方平等合作”协商治理式的校际矩阵式跨学科研究组织形成。

(四)完善矩阵式跨学科研究组织制度,健全制度保障体系

完备的治理制度体系是保障矩阵式跨学科研究组织各个治理环节有序、高效运行的基石。在顶层设计方面,政府应制定专项计划推动跨学科组织尤其是矩阵式跨学科研究组织的建立,搭建矩阵式跨学科研究组织评估体系;大学应在校级科研职能部门分设或单独设立专门对接“学院-学院”矩阵、“校级科研机构-学院”矩阵、大学校际矩阵式跨学科研究组织的管理部门,制定针对性的矩阵式跨学科研究组织保障制度。在资源配置方面,大学应设置专项制度为矩阵式跨学科研究组织提供来自共建学院、科研机构以外的经费资助,保障矩阵式跨学科研究组织的运行发展,提升跨学科研究人员的科研经费使用自主权,做好跨学科项目的过程管理与服务;矩阵式跨学科研究组织应当设置专人对接整合跨机构共享的资源,为组织成员提供清晰的线上与线下资源使用指引与预约服务,保障矩阵组织中的跨学科研究者使用资源的便利性,同时做好科研资金的管理与信息公开工作。在评价激励方面,大学应制定具有针对性的工作细则,形成多元且可操作化的跨学科成果评价标准,侧重于评价跨学科研究成果的长期影响而非短期效应[16],落实矩阵式跨学科研究组织的定期督导、评价和激励工作,根据周期绩效决定矩阵式跨学科研究组织资助项目的准入和退出,以动态管理焕发跨学科研究组织活力。总之,研究型大学矩阵式跨学科研究平台的搭建只是起点,必须在运行保障方面不断跟进与完善,强化矩阵式跨学科研究组织专项规章制度建设,健全跨学科研究组织的治理制度保障,提供充足的资源供给,培养卓越的跨学科教师队伍,完善跨学科成果评价标准和跨学科组织督导机制,以真正发挥矩阵式跨学科研究组织的载体作用,促进跨学科研究可持续、高质量开展。

参考文献:

[1] 伯顿·R·克拉克.高等教育系统:学术组织的跨国研究 [M].王承绪,译.杭州:杭州大学出版社,1994:33-73.

[2] Stanley R H.Matrix Organization:An Approach to Effective and Continuing Interdisciplinary Team Functioning[J].Proceedings of the Iowa Academy of Science,1970(1):3.

[3] Rhoten D.Interdisciplinary Research:Trend or Transition[J].Items and Issues,2004(1-2):6-11.

[4] Dunn S C.Motivation by Project and Functional Managers in Matrix Organizations[J].Engineering Management Journal,2001(2):3-10.

[5] Witt L A,Hilton T F,Hochwarter W.Addressing Politics in Matrix Teams[J].Group & Organization Management,2001(2):230-247.

[6] Stanford University.Welcome to Bio-X[EB/OL]. (2023-01-01)[2023-03-03].https://biox.Stanford. edu.

[7] Carnegie Mellon University.Machine Learning[EB/ OL].(2023-02-03)[2023-03-06].https://www. ml.cmu.edu.

[8] Columbia University.The Earth Institute[EB/OL]. (2023-03-06)[2023-04-07].https://www.earth. columbia.edu.

[9] The Pennsylvania State University.Institute for the Arts and Humanities[EB/OL].(2022-12-07)[2023 -03-30].https://sites.psu.edu/neurohumanities/ institute-for-the-arts-and-humanities.

[10] MIT CSAIL.Mission & History[EB/OL].(2023-02-15) [2023-04-21].https://www.csail.mit.edu/about/ mission-history.

[11] University of California,Berkeley.About Social Science Matrix[EB/OL].(2023-01-25)[2023-05-13]. https://matrix.berkeley.edu/about.

[12] Universitäten des Exzellenzzentrum für Hörforschung. Hearing4All [EB/OL].(2023-04-01)[2023-05-20]. https://hearing4all.de/en.

[13] Harvard-MIT.Health Sciences and Technology. About Us[EB/OL].(2023-04-15)[2023-06-01]. https://hst.mit.edu/about.

[14] Stanford University Bio-X.Clark Center[EB/OL]. (2023-05-01)[2023-06-20].https://biox.stanford. edu/about/clark-center.

[15] Saunila M,Mäkimattila M,Salminen J.Matrix Structure for Supporting Organizational Innovation Capability[J].International Journal of Business Innovation and Research,2014(1):20-35.

[16] Rosalind H B,Marit E K,Barbara J R.Evalua- ting an Interdisciplinary Research Project:Lessons learned for Organisations,Researchers and Funders[J].International Journal of Project Management,2016(8):1449-1459.

(作者:焦磊,山东日照人,教育学博士,华南理工大学高等教育研究所教授、博士生导师;余宜荣,华南理工大学公共管理学院硕士研究生;来源:《大学教育科学》2024年第6期)