摘要:19世纪60年代,大学的第三职能——社会服务诞生。但时至今日,关于大学社会服务发展阶段的划分及相关理论研究甚少。根据大学社会服务的向度,我们认为,可将大学社会服务划分为“单向服务、合作服务、参与服务”三个阶段。进一步研究发现,大学社会服务的三个发展阶段与公共管理理论的三个发展阶段高度契合。即单向服务阶段遵从“产品主导逻辑”,与传统公共行政理论相契合;合作服务阶段处于“产品主导逻辑”向“服务主导逻辑”过渡期,与新公共管理理论相契合;参与服务阶段遵从“服务主导逻辑”,与新公共治理理论相契合。大学社会服务阶段划分,对于各国判断其社会服务所处历史阶段,寻找未来发展路径具有重要指导意义和价值。

关键词:大学、第三职能、社会服务、发展阶段、理论基础

一、问题的提出

1862年,美国颁布《莫里尔法案》,自此,世界公认的大学第三职能——社会服务职能诞生。自大学社会服务职能诞生以来,由于明确了为社会服务的目标,使美国的许多大学纷纷走出“象牙塔”,积极为社会提供技术支持、技术咨询等服务,有力推动了美国经济社会发展。此后,世界各国纷纷效仿美国,积极推进本国大学的社会服务。

随着大学社会服务职能的日益发展,引起了学界的广泛关注。一些学者首先探讨了20世纪90年代以前美国大学社会服务职能的不同发展阶段。如魏署光将美国大学社会服务划分为四个阶段,即以大学世俗化为倾向的社会服务理念萌芽期、以知识推广为重点的社会服务理念确立期、以联邦为主要服务对象的社会服务实践发展期、以科技成果转化为杠杆的社会服务职能成熟期[1]。近年来,也有学者关注到20世纪90年代之后美国大学社会服务职能的新发展,并重新划分了大学社会服务发展的各个阶段。如王楠将美国大学社会服务职能的发展划分为以“知识传播和技术推广”促进农业技术变革、以“技术转移和成果转化”推动工业繁荣、以“参与型学术”引领社会发展三个阶段[2];李瑞琳等将大学社会服务职能的发展划分为政府主导的初步发展阶段、“三螺旋”模式推动的加速发展阶段、广泛参与的强化发展阶段[3]。以上这些研究为大学社会服务发展阶段的后续研究奠定了基础。

然而,时至今日,已有大学社会服务阶段划分的研究主要停留在每个阶段大学社会服务发展的现象和事实的梳理层面,未能系统提炼每个阶段的基本特征;与此同时,缺乏对大学社会服务历史演变所依循的理论基础的关注。

大学社会服务的兴起和发展究竟遵从的是什么样的逻辑?世界各国大学社会服务发展到了什么阶段?大学社会服务的理论依据是什么?大学社会服务未来将向何处去?大学社会服务职能历经上百年发展历程,如若不能从源头上厘清其发展脉络、凝练阶段特征、寻找其所依循的理论基础,必将影响大学社会服务实践。事实证明,恰恰由于缺乏对大学社会服务职能本体及其发展阶段的理论研究,导致许多大学的社会服务职能与人才培养、科学研究职能相比明显处于弱势地位,社会服务职能长期边缘化,社会服务实践长期处于浅尝辄止的局面,无法深入推进。通过调研发现,我国大学的社会服务亦如此。

鉴于此,本研究拟以欧美高等教育发达国家大学社会服务职能发展的历史事实为基础,尝试对大学社会服务职能的发展历程进行阶段划分,并归纳分析各阶段的基本特征。与此同时,试图从公共管理理论的视角,对大学社会服务职能的发展阶段进行理论分析,并探寻其实践意义和价值,以便为推动各国大学尤其是我国大学社会服务职能提供参考。

二、大学“第三职能”的阶段划分

根据大学“第三职能”,即社会服务的向度,将大学社会服务职能的发展历程划分为三个阶段。

(一)单向服务阶段(19世纪60年代至20世纪70年代)

受实用主义思想的影响以及美国工业革命发展的需要,1862年,美国颁布《莫里尔法案》,将联邦的土地授予各州,各州将联邦政府所赠的土地出售,获得资金以创办“赠地学院”。赠地学院作为在以农村为主的地区建立的高等教育机构,依托教学和科学研究等大学核心活动,提供与农业和技术发展相匹配的高水平教育,培养实用技术人才,向农民传播农业知识,以支持区域发展,旨在满足当地农业社区的需求[4]。“赠地学院”的出现催生了之后的“康奈尔计划”和“威斯康星思想”,并引发了美国高等教育中的“服务”理念和实践。这一时期的大学社会服务以大学为主导,单向度地向社会提供知识传播和技术咨询服务。自此,大学社会服务与教学和科学研究一起,共同构成了大学的三大核心职能,成为世界高等教育发展史上的一大里程碑。在这一阶段,大学社会服务主要有以下五个特征。

1.以“本地性”为服务理念

《莫里尔法案》颁布之后,由“威斯康星思想”和“康奈尔计划”共同构筑的赠地学院,其社会服务职能强调“为本州服务”。此时的大学社会服务秉持“本地性”服务理念。“本地性”是相对于全国性、全球化而言,指的是这一时期的大学社会服务主要服务于本区域,一般是指大学所在的州。通过应用技术推广,让大学发挥支持本州社会经济发展的重要引擎作用。例如,在赠地学院创办初期,康奈尔大学通过技术推广,专门服务于纽约州的农业生产。在此之后,威斯康星大学校长范海斯汲取康奈尔大学“为州服务”的经验,结合自身办学特点,形成了著名的“威斯康星思想”。尤其是1904年,范海斯以“为州服务”为主题,在就职演讲上明确提出:“威斯康星大学的存在不是为了教授的学术志趣,甚至不是为了直接使学生受益,而是直接服务于威斯康星州的居民。”[5]自此,在威斯康星大学的影响下,“本地性”大学社会服务理念得以确立,使美国赠地学院成为支撑和服务本区域经济发展的重要引擎。

2.以农业为服务对象

19世纪60年代至20世纪初,赠地学院主要向社会传播农业知识和推广农业技术,其服务对象是当地的农业。从该时期颁布的一系列大学社会服务法案中也可以看出,赠地学院的主要功能是支持和服务于当地农业,促进农业生产发展。1862年,美国国会颁布《莫里尔法案》,以土地授予的方式,在各州建立至少一所赠地学院,通过讲授有关农业生产和机械技术等方面的知识,培养农业发展所需要的应用型人才,为当地农业发展提供支持。1887年,《哈奇法案》颁布,由联邦政府每年向各州拨款1.5万美元,资助各州在赠地学院内建立农业实验站,专门从事与各州农业生产有关的农业科学技术研究,帮助农民解决农业生产中遇到的实际问题。1914年,《史密斯—利弗法案》颁布,在各州的赠地学院建立农业推广站,负责组织、管理和实施农业技术推广工作,让农民更好地接受先进的农业技术。以上三大法案的颁布推动了赠地学院更好地服务于当地农业,促进农业经济发展。

3.以技术咨询作为服务载体

在这一时期,为了促进农业发展,大学社会服务以技术咨询为核心,出现了以下几种服务形式:一是知识传播服务。例如,大学提供的短期课程、知识讲座,对社会开放学术会议,以及在农业等领域开展教师咨询服务等[6]。二是技术推广服务。即把大学中关于农业生产和农业机械使用等方面的技术进行对外延伸和推广,解决农业生产中的难题[7]。三是科研应用服务。即通过建立农业实验站、农业推广项目等,开展实用性农业研究,解决农民生产中遇到的实际难题。四是专家咨询服务。即运用校内的人力和知识资源,服务于州政府的决策。例如参与到州政府的行政管理和立法之中。以上这些服务方式是这一时期大学社会服务的具体形式,主要依托大学的农业知识,经由知识向外传播和应用以及农业技术推广,直接服务于当地社会经济发展。

4.大学是服务的垄断者

在这一阶段,大学是社会服务的唯一提供者,在社会服务供给中处于绝对主导地位。作为提供社会服务的“专家”,不管是在人才培养、知识传播,还是农业技术推广服务中,大学几乎垄断了社会服务决策、生产、供给的全过程,决定和安排提供社会服务的方式、数量和质量,享有和占据社会服务供给特权。在服务输送过程中,大学的知识传播和农业技术推广遵循线性服务供给模式。知识和技术从创造者流向使用者,社会服务从大学流向农业界。大学在提供社会服务中占据主导和核心地位。相比之下,农民和农业界作为服务接受者,处于相对被动地位,通过接受来自大学的实用型知识以应用于农业生产。

5.单向度服务模式

在这一阶段,大学作为知识生产与传播的中心,线性、单方面地向社会传输实用性知识与服务。这一阶段,为服务当地农业发展,大学社会服务的主要做法是知识传播和技术咨询。其主要的流程是,“大学开设实用性专业—创造专业知识—将专业知识和技术应用到农业领域”。“大学生产服务—社会使用服务” 是一种线性过程,即大学依据农业经济发展的实际需要,开设与农业相关的学科和专业,提供高水平的农业知识和机械工程教育,进而培养专业技术人才。在此基础上,将校内的知识和专业技术向外传播推广给校外的农民和农业领域,解决农业生产中出现的难题,直接支持和服务于当地经济社会发展。在这一过程中,“单向度”成为这一时期大学社会服务供给的主要特点。当然,需要指出的是,单向度这一特点的形成与大学在提供服务中的垄断性地位息息相关,是由大学的主导性地位决定的。

(二)合作服务阶段(20世纪70年代至90年代)

20世纪70年代,随着全球性经济滞胀的产生、越南战争带来的社会动荡,以及日本、德国等发达国家战后经济的崛起,对二战后美国在科技创新、技术发展等领域的世界领先地位发起了挑战。美国再次将目光转向大学,试图让大学来支撑社会经济发展。与此同时,随着第三次科技革命的到来、知识生产新模式的出现,使市场和资本越发介入大学之中。许多大学通过“创业型”改革,积极将其自身的技术和科研成果转移到有需求的企业当中,促进科研成果的应用化。在这一过程中,促成了大学与政府、企业之间的合作。通过校企合作、产学研合作等模式,服务于社会经济发展,使大学社会服务职能得到了进一步拓展。在这一阶段,大学社会服务呈现出五个新特征。

1.以“市场化”为服务理念

在这一阶段,大学社会服务出现了“市场化”服务理念。自20世纪70年代起,随着滞胀危机的出现和新自由主义的盛行,使大学收入来源中占主要部分的政府拨款急剧减少。伴随经费削减的危机,迫使大学及其管理者重新规划其经费来源结构,寻求新的、多元化的资金来源,如企业捐赠、技术商业化、合同收入等[8]。基于此,大学开始以企业的需求为导向,依托大学的知识生产与创造,将大学创造的知识、技术和科研成果转移到有需要的企业当中。尤其是20世纪80年代,美国颁布了《拜杜法案》,鼓励高等教育以技术转移的形式开展与企业之间的合作,推动了大学通过其知识创新能力与优势,间接服务和影响社会,促进工业发展与经济繁荣。在这一时期,技术转移成为大学社会服务活动中的重要部分。与此同时,大学社会服务职能出现了商业化、市场化倾向。可以说,在某种程度上,这一时期是将大学创造出来的技术和科研成果看作可服务于社会经济发展的商品,而企业等工业界主体是大学科研成果的接受者和使用者。大学提供的社会服务就是以企业为导向,将符合企业需求的知识、技术和科研成果转移到企业当中,进而服务社会经济发展。

2.以工业作为服务对象

随着大学社会服务的市场化,大学社会服务活动逐渐从技术咨询转向科研成果转化。此时,大学社会服务的对象实现了从农业领域到工业领域的转变。从服务农业到服务工业的转变,意味着在全球化和第三次科技革命的影响下,大学社会服务的范围、领域和方式都发生了前所未有的改变。一方面,大学社会服务的范围和领域开始从农业领域转向通信、新材料、航天、电子生物技术等领域,大学社会服务职能实现了新的拓展。另一方面,大学社会服务的方式也发生了转变,从应用型农业研究逐渐转向基础研究,旨在通过基础研究的应用化服务于社会经济发展。相较于第一阶段,在这一阶段,企业等主体所扮演的角色不再是单一的服务接受者和使用者,还是大学提供社会服务的合作者。企业通过校企合作、产学研合作等形式,与大学共同参与到科研成果生产与转化的过程中。

3.以成果转化作为服务载体

为了服务工业发展,这一时期大学社会服务的载体是科研成果转化。二战之后,随着许多研究型大学的相继建立,以及伴随着第三次科技革命的到来,美国越来越重视研究型大学的科研成果在促进国家经济繁荣中的重要作用。此时,大学社会服务转向通过技术转移和科研成果转化促进国家建设和经济社会发展。日本、德国、瑞典等国家也通过大学科研成果转化拓展大学的社会服务功能。在这一时期,为了提升科研成果转化率,大学主要采取校企合作、产学研合作等服务形式。通过大学、政府、企业之间的合作将大学的科研成果应用到企业中。通过技术转移促进经济发展与技术创新,其主要形式包括建立科技工业园区、建立大学与企业合作研究中心、兴办合资企业等。例如,美国斯坦福大学首创的硅谷科技园,麻省理工学院建立的波士顿128号公路高技术工业园区,倚赖杜克等3所大学建立的北卡三角研究园等[9]。除美国以外,日本的筑波大学以及50家高科技研究所在内的筑波大学城,也是依托“产官学合作”模式,通过大学与企业之间合作创办研究中心、组建科技园、委托培养人才等,实现产业转型和升级。

4.“大学-企业-政府”是服务的合作者

这一时期,在大学科技成果转化的过程中,大学与政府、企业形成了“三螺旋”服务模式。此时,大学、企业、政府成为大学社会服务的合作者。受“顾客导向”理念的影响,大学在其社会服务活动中加强了与企业的联系。如让企业参与大学科研服务的筹资、决策、具体生产等环节。一方面,企业为大学科学研究提供相应的资金支持,保障其顺利运行。另一方面,企业向大学提出科研需求,大学就此开展相应研究[10]。在这一阶段,政府也是重要的服务合作者。除通过财政拨款和直接订单的方式参与大学社会服务活动以外,政府还通过宏观政策调控,例如颁布相应法律法规、成立相关机构等方式,确保大学科研成果转化的合法性。此外,大学还发挥桥梁作用,将大学这一服务供给端与企业这一服务需求端联系在一起,促成大学与企业之间的跨界联合。这一阶段,企业和政府在大学社会服务中扮演了“双重”角色,既是大学服务的接受者,又是大学服务的合作者。它们的参与不仅为大学社会服务提供了相应的资金支持和实践空间,还为大学社会服务提供了基本评价标准。

5.互动式服务模式

在“大学-企业-政府”合作提供服务的模式下,大学、企业、政府之间形成了“双向”互动,即从以往大学社会服务的“单向模式”开始转向大学与企业、政府之间的“双向互动”模式。在这一阶段,其互动主要表现为:一方面,依托大学科研成果转化,“知识和技术流”从大学流向企业和政府等服务接受者,即大学生产知识、技术和科研成果,而后被企业和政府所使用;另一方面,企业和政府作为大学社会服务的消费者和合作者,其资源流、信息流也从企业和政府流向大学。具体而言,即企业和政府在这一时期通过参与大学社会服务活动,并投入相应的资源,提供相关信息,进而形成了知识和资源从企业和政府流向大学的局面。因此,在这一时期,形成了大学与企业、政府等主体之间“双向互动”的服务模式。这一模式打破了第一阶段线性、单向度的服务供给,大学不再是社会服务的唯一提供者和完全主导者。尽管大学社会服务的内容在很大程度上仍然由大学来提供,但企业、政府等服务接受者也有了更多的合作空间。

(三)参与服务阶段(20世纪90年代以来)

自20世纪90年代以来,随着社会上一系列棘手问题的出现,需要大学加入其中,解决问题,引领发展。在过去的30年里,随着全球化和知识经济的发展,极大促进了社会进步,但也引发一些问题。如全球贫富差距继续扩大、收入不平等等。这些问题反过来又引发一系列其他社会和政治问题,包括社会凝聚力崩溃、对国家和政治机构的信任度下降,以及民粹主义思想明显上升等。此外,全球化和贫困、种族问题、气候变化、移民和老龄化等社会问题日益成为全球突出的“重大挑战”,需要大学全面参与其中,以其知识和人力资源帮助社会应对各种挑战。于是,大学—社区参与在美国应运而生[11]。在互利共赢的原则之下,大学与社区进行双向知识和资源交换,以共同解决社会所面临的一系列紧迫问题,以推动社会变革,实现社会创新[12]。这一时期,大学社会服务的内容、方式以及主体间关系发生了许多新的变化,呈现出以下新的特征。

1.以“公共性”为服务理念

20世纪70年代以来,在“市场化”理念的影响下,大学的科研成果转化为社会经济的发展作出了巨大贡献。然而,这一阶段的大学社会服务过于追求经济效益,忽视了大学社会服务“公共性”的本质性要求,忽视了大学的社会责任和对公民权利、人文主义、民主价值的回应,导致大学社会服务“公共性”丢失。进入20世纪90年代,全社会都在质疑高等教育的社会价值何在,对公民的承诺何在,高等教育服务于公共利益的承诺的真实性和力度受到质疑。因为在大学的办学实践中,其所从事的核心工作与社会需求相去甚远,让社会对高等教育的有用性和价值产生了怀疑。在这一背景下,90年代初,以厄内斯特·博耶为代表的改革者觉察到这一高等教育的危机,提出了“社会参与的大学”“参与型学术”等学术概念。呼吁大学应将其丰富的资源与社会亟待解决的重大问题联系起来,更加积极地投身社会公共领域,参与和解决社会面临的紧迫问题[13][14]。大学参与解决公共问题的过程,也是在不断满足公共需求、追寻公共利益、实现公共价值的过程。自此,以“公共性”为导向的大学社会服务理念开始建立起来,并通过大学的参与促使其不断履行社会责任、解决时代问题、兑现对国家和社会发展的承诺。

2.以全社会作为服务对象

随着“公共性”理念的日益凸显,这一时期大学社会服务的视野逐渐从经济领域转向社会公共领域,服务对象从之前的工业领域拓展到更为广泛的社会领域。在这里,社会或社区的概念,指的是大学之外的主体,包括企业、政府和公民社会,尤其将公民和公民社会置于大学社会服务的突出位置。此时的大学社会服务范围扩大到了大学以外的所有服务对象。以互惠互利的方式帮助社会解决问题,促进社会进步,增进人类福祉。

相比于前两个阶段,大学以外的成员扮演了“三重”角色:其一,服务的接受者;其二,与大学共同提供社会服务的合作者;其三,也是更为重要的,其角色超越了合作者,成为大学社会服务价值的共同创造者。换言之,在这一阶段,公民、企业、政府等多个主体参与大学社会服务的过程,也是建构大学社会服务的价值、共同创造服务价值的过程。因为在这一时期,以公民为代表的多主体成为大学社会服务的核心主体,它们帮助大学整合有形和无形的资源,从不同维度实现大学的服务价值。

3.以知识交换为服务载体

在这一阶段,随着知识经济的不断深化,以及知识生产模式的变革,大学知识生产的边界被打破,人人都成为知识生产者。大学社会服务的载体开始转向知识交换。所谓知识交换,指的是个体、组织和社区之间在特定领域或主题上相互分享、传递和交流知识的过程。不同于简单的知识传递,它更加强调双方之间的互动和相互受益,旨在推动解决社会问题,实现社会创新。在这一阶段的大学社会服务中,随着社会公民成为知识生产的重要一分子,大学、社会公民、企业、政府都在大学社会服务活动中积极贡献自身的知识、信息和资源。通过双向的知识共享与交流,共同解决社会问题,促进社会可持续发展和进步。

大学知识交换的做法主要是:一方面,大学贡献知识、人才和智力资源,参与解决社会面临的棘手问题;另一方面,企业和政府也积极参与其中,作出相应的资源贡献。此外,也是更重要的是,处于社会领域中的公民通过公共参与的方式,如社区参与式教学、社区参与式研究和社区参与式服务等多种方式,将自身的知识、能力和资源贡献出来,投入大学社会服务活动中,与大学共同解决社会难题[15]。这三种社区参与式的活动,是这一时期公民参与大学社会服务活动的主要做法,也是公民贡献其知识资源的主要方式。其中,公民的加入能重新界定发现的社会问题,投入相应的知识和信息资源,就哪些举措和工具最适合解决哪类社会问题提供建议,并最终参与到服务供给之中。

总之,这一时期,依托知识交换,大学、企业、政府和公民等多主体都贡献了自身的知识和信息,进而共同解决社会问题,实现大学社会服务的价值增值。不仅突破了以往只有大学生产和贡献知识的界限,也形成了大学与多主体之间平等的“双向交流”和互利共赢局面。

4.“大学—社区”是系统服务者

在这一阶段的大学社会服务中,以“大学—社区”伙伴关系为依托,超越了之前大学独自提供服务、大学—企业—政府合作提供服务的方式,形成了包含大学、企业、政府、公民社会等所有主体在内的多主体、多向度的服务系统。如美国联邦政府自20世纪90年代以来,发布了一系列资助计划,重点资助和建立大学与社区之间的合作伙伴关系[16]。

其中,最早和最重要的计划之一是美国住房和城市发展部的社区外联伙伴关系中心计划。该计划起源于1992年的《社区外延服务合作伙伴法案》,其目的是帮助大学院校与其周围的社区建立有意义的和互惠互利的合作伙伴关系,以共同解决社区面临的难题。1993年,美国国会又创建并资助了城市大学赠款计划。该计划支持以城市为重点的大学社区合作的发展。在这些政策的引导下,越来越多的大学加强了与社区之间的合作伙伴关系。如威斯康星大学设立了一个集中化的社会服务中心,建立大学与社区成员之间平等、互惠、双向合作关系,共同解决社会问题[17]。在此基础上,该大学还建立了多个专项社会服务中心。如企业关系办公室、校园-社区合作中心、世界事务与全球经济中心、跨学科研究中心、志愿服务中心等。这些机构通过多关系网络实现了大学与企业、政府、公民社会之间的互联,全方位、多向度构建了大学与社区之间的合作伙伴关系,构建了大学与企业、政府和公民社会等多主体的社会服务系统,成为大学社会服务的主要提供者。

5.参与式服务模式

20世纪90年代,一系列社会棘手问题单纯依靠大学线性的单向服务以及合作服务,已经很难很好地解决问题。于是,一种新的服务方式应运而生,即让大学以外的多主体成员参与到其所面临的社会难题的解决中来,尤其是将公民和公民社会置于大学提供社会服务和服务价值创造的核心地位,通过公民参与实现服务供给,创造服务价值。

大学社会服务的参与模式指的是,首先从识别社会公民所面临的难题出发,将公民的需求作为服务的核心和出发点,并将公民等成员定义为有能力在大学社会服务领域积极解决问题和创造价值的重要参与者,以此推动公民将自身的知识、能力和资源带入大学社会服务过程中,与大学、企业和政府共同解决面临的社会难题。更重要的是,通过公民参与,多方利益相关者的多元价值被呈现、发掘和建构起来,并注入大学社会服务活动之中。通过多主体合作提供大学社会服务,最终实现和创造公共价值。在这一阶段,不再仅仅以大学为主导,而是以公民社会为核心,知识流、信息流和资源流从公民流向大学等其他主体。

三、大学“第三职能”各阶段的理论基础

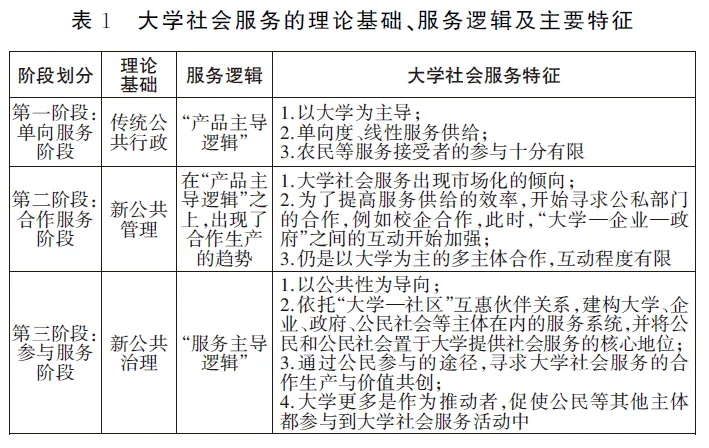

大学是准公共部门,其所提供的社会服务是一种准公共物品。因此,大学社会服务具有典型的公共管理活动的基本特征。在公共管理领域,随着时序的变迁,公共行政范式经历了三次大的变迁,分别是传统公共行政范式、新公共管理范式和新公共治理范式[18]。研究发现,大学社会服务发展的三个阶段,与公共管理理论三次演进的历程及范式高度契合。公共管理理论为大学社会服务各阶段提供了相应的理论基础(见表1)。

(一)单向服务阶段的理论基础

大学社会服务的“单向服务”阶段,与传统公共行政范式高度契合。传统公共行政指的是一种建立在严格官僚组织模式基础上的行政,注重结构性、整体性、自上而下和强调权威的行政过程[19]。在传统公共行政时期,公共服务提供主要受公共物品理论的影响[20]。公共物品理论认为,由于公共物品的生产具有高垄断性,如果由市场机制来决定公共物品的供给量,则会导致公共物品提供的不足,达不到“帕累托最优”的状态。既然市场机制在提供公共物品中的“失灵”,那么公共部门的介入就成了必要,因此公共部门成为公共服务的主要提供者。

在传统公共行政视域下,公共服务提供遵循“产品主导逻辑”[21]。“产品主导逻辑”这一概念最早来源于私人管理领域,指的是将服务生产的过程视作一个工业界制造产品的过程,即生产者先生产出来,之后由使用者消费[22]。在这一逻辑下,服务提供者与接受者之间是一种线性关系,服务接受者相对被动。在公共管理领域,传统公共行政时期的公共服务也遵从产品主导逻辑,表现为公共服务完全由公共部门安排,并依托科层制进行公共服务生产和供给[23]。

一方面,政府等公共部门在公共服务生产中处于主导地位,独享公共服务生产中的决策、生产和具体供给特权,公共服务只能由公共部门先生产出来,再由公民接受和使用。另一方面,相较于公共部门,作为服务使用者的公民,仅被要求最大程度上参与公共服务的交付。公民既无法决定公共服务的内容,也无法影响公共服务的供给方式,参与程度十分有限。因此,这一时期的公共服务生产以公共部门为主导,以单方面供给和线性化为特征。

前述可见,这一时期的大学社会服务恰恰也具备垄断、单向度、线性等特征,与传统公共行政范式下的公共服务生产逻辑相契合。在传统公共行政视域下,大学社会服务的供给同样遵循“产品主导逻辑”,主要表现为以大学这一准公共部门为主导,将生产出来的知识和技术服务单方向地传输给服务的使用者,农民等服务接受者只能被动地接受服务。大学在社会服务活动中占据绝对的垄断性地位,农民的参与程度十分有限。我们发现,用传统公共行政理论及公共服务生产的逻辑能很好地解释这一阶段大学社会服务的供给方式、机制和主体间关系,为大学社会服务职能的研究提供了新的理论视角,为这一阶段大学社会服务职能找到了理论基础。

(二)合作服务阶段的理论基础

大学社会服务的“合作服务”阶段与新公共管理范式高度契合。20世纪70年代后期,一场“重塑政府”“再造公共部门”的新公共管理运动在西方发达国家掀起热潮。其核心是将私人部门的管理方法和经验引入公共部门中来,以提高公共行政和公共服务供给的效率。在批判传统公共行政模式低效率的基础上,新公共管理理论认为,相较于官僚制,市场具有更好的责任机制,允许通过竞争和选择使更多的活动回到市场中[24]。为此,新公共管理理论提出了一系列面向市场化改革的主张,包括引入市场竞争、强调顾客至上、服务外包、私有化、绩效评价等。值得一提的是,在这一时期,通过市场化改革,涌现出了公私部门合作这一典型的服务供给模式,即公共服务可以由公共部门通过外包、合同制、竞争性招标等方式从私人部门进行购买。公私部门的合作使公共服务生产呈现出多元化的特征[25]。

在新公共管理视域下,公共服务生产仍处于“产品主导逻辑”,但市场化、服务外包、顾客导向等要素的出现使这一时期的公共服务生产呈现出合作生产的趋势。根据斯蒂芬·奥斯本的研究,这一时期仍称为“产品主导逻辑”,是因为这一时期的公共服务提供仍是以公共部门为主导的,公共服务提供的内容和方式仍然由公共部门来决定[26]。

但相比于传统公共行政时期,新公共管理理论提出了一个更加面向市场的管理主义方法。这种方法的要素主要包括:第一,政府等公共部门不再是公共服务的完全主导者,在服务外包的背景下,企业等主体也能够进入公共服务生产环节。公共服务生产主体结构出现了多元化趋势。第二,在“顾客导向”理念下,作为公共部门“顾客”的公民有了一定的公共服务话语权,其在公共服务生产中有了更大的选择空间。相比于传统公共行政,新公共管理运动在一定程度上打破了传统“科层制”的服务生产模式,公共部门不再是公共服务生产的垄断者和完全主导者。尽管这一时期公共服务的内容和生产方式仍然由公共部门来决定,但企业等主体也能在一定程度上参与到公共服务生产之中。总体而言,这一时期公共服务发生了面向市场和管理主义的改革,公共服务开始呈现出一种多主体合作生产的趋势。

前述可见,这一时期的大学社会服务恰恰也具备市场化、顾客导向、合作性等特征,与新公共管理范式下的公共服务生产逻辑相契合。在新公共管理视域下,大学社会服务的供给同样在“产品主导逻辑”基础上呈现出市场化、公私部门合作的特征。主要表现为,受办学经费削减的影响大学开始走出“象牙塔”,到市场上寻求来自企业的资金支持,企业成为大学社会服务的“顾客”。大学向企业提供的服务成为市场上可促进企业经济发展的“商品”。

换言之,这一时期的大学社会服务呈现市场化导向。为了提高大学向企业提供科研服务的效率,大学在科研成果生产和转化过程中积极寻求与企业的合作,形成了比较典型的校企合作、产学研合作等模式。大学科技园、孵化器等都是这一时期的产物。在这一阶段,尽管大学社会服务的大多数内容仍由大学来决定,但是企业、政府等主体的参与使得大学社会服务的主体结构开始出现多元化。我们发现,用新公共管理理论及该理论的公共服务生产逻辑能很好地解释这一阶段大学社会服务的供给方式、机制和主体间关系,为大学社会服务职能的研究提供了新的理论视角,为这一阶段大学社会服务职能找到了理论基础。

(三)参与服务阶段的理论基础

大学社会服务的“参与服务阶段”与新公共治理范式高度契合。21世纪初,丹哈特夫妇批判了以往新公共管理范式过于追求市场效率而忽视对公民需求的回应性,并提出了新公共服务理论。他们指出,在公共管理领域,要从传统的以公共部门为中心和市场主义转向以公民为中心、重视公共价值和与社会进行合作[27]。然而,新公共服务理论只是在价值层面对新时期公共管理的改革进行了畅想。之后,史蒂芬·奥斯本在汲取新公共服务理论观点的基础上提出了新公共治理范式。新公共治理被认为是继传统公共行政范式和新公共管理范式之后的又一大公共管理新范式。新公共治理理论从具体操作层面出发,建构了一套服务主导的理论和方法,旨在将公共服务的服务方(公民)而不是提供方(公共部门)作为公共服务生产的核心,并重新诠释了以多组织和多元主义为特点的公共服务过程[28]。

在新公共治理视域下,这一时期的公共服务生产遵循“服务主导逻辑”[29]。相比于产品主导逻辑,服务主导逻辑更加关注服务生产者与接受者在服务过程中的互动关系,尤其注重公民的核心主体地位,寻求公民的积极参与。后来,奥斯本使用“公共服务逻辑”一词修正了之前的“服务主导逻辑”,认为要实现从公民参与的“合作生产”向在更广泛的服务系统中进行“价值共创”转变[30]。这意味着公共服务生产不仅要关注公民参与公共服务生产的过程,更倾向于描述公共服务生产时多元利益相关者交换资源承诺的社会价值建构过程。公共服务生产的本质是社会价值建构[31]。

总体来说,这一时期公共服务生产呈现以下三点特征:第一,建立服务系统。在公共服务逻辑下,公共服务不应当由政府单独提供,或者通过公私部门合作来提供,而应当由公共服务系统来提供。公共服务系统是一个由公共部门、私人部门、公民社会共同构成的公共服务系统,它们都是服务的实际生产者,也是服务价值创造的中心点[32]。

第二,强调公民参与。这一时期,尤其关注公民在公共服务提供中的核心地位和角色,公民不仅是服务的使用者、合作者,更是服务的价值创造者。因此,要让公民参与公共服务,参与共同设计、共同生产、共同交付过程,增加不同维度的公共服务价值。此时,公共部门的作用也发生了变化,其不再是公共服务的主导者,而是推动者。将公民置于公共服务生产的核心,让公民在公共服务生产过程中整合有形和无形资源。

第三,创造公共价值。公民参与的过程,本质上也是多主体在资源交换中不断建构公共价值的过程,也是公共部门与多主体在履行公共责任、解决公共问题、追寻公共利益的基础上不断实现和创造公共价值的过程。这不仅创造个人价值,还创造公共价值[33]。其中,个人价值指的是服务接受者不仅从中获得短期的服务体验和服务满意度,服务结果还会对个人和组织产生更持续的中长期影响。另外,所产生的公共价值又称社区和社会价值,指的是公共服务活动为当地社区和社会创造了更广泛的价值,最终满足社会需求,增进社会福祉。

前述可见,这一时期的大学社会服务恰恰也具备公共性、关系性、参与性、价值性等特征,与新公共治理范式下的公共服务生产逻辑相契合。在新公共治理视域下,大学社会服务的供给同样遵循“服务主导逻辑”。主要表现为,自20世纪90年代以来,大学社会服务开始以追求公共利益为目的,并建立了长期的“大学—社区”合作伙伴关系。在互惠互利的原则下,大学、公民、企业、政府等多主体之间开展双向的知识与资源交换。不同于以前大学主导下的社会服务模式,在这一阶段,尤其重视公民和公民社会的核心地位。通过公民自下而上的参与,在公民与其他主体共同交换知识和资源的过程中,建构、创造服务价值,并最终创造公共价值。通过以上分析我们发现,用新公共治理理论能很好地解释大学社会服务这一阶段的供给方式、机制和主体间关系,这就为大学社会服务职能的研究提供了新的理论视角。

四、大学“第三职能”阶段划分的实践价值

如前所述,自社会服务职能产生以来,美国大学为其经济社会发展作出了积极贡献。但是,时至今日,几乎没有对大学社会服务职能进程进行阶段划分并提炼其阶段特征的研究,更鲜有对大学社会服务职能各发展阶段的理论研究。大学社会服务的理论研究已严重滞后于大学社会服务的实践,这无疑不利于推动大学社会服务。本文大学社会服务的阶段划分,从时空上、内涵上、类型上对大学社会服务职能的发展进行了界定,可以帮助各国判断各自大学社会服务所处的发展阶段,进而推动各国大学社会服务的发展。大学社会服务各阶段理论基础的发现可以对处于不同发展阶段的大学社会服务起到指导作用。大学社会服务阶段划分和理论基础的研究对高等教育后发外生型国家,尤其是我国大学的社会服务,更具有重要的指导意义和价值。因为我国政府曾多次提出要提升高校的社会服务能力,但时至今日,我国高校的社会服务能力依然无法令人满意。

总体看,自中华人民共和国成立以来,大学的第三职能即社会服务发展缓慢。许多大学的社会服务至今依然处于专业服务、成果转化、产学研合作阶段,即基本处于“单向服务”或“合作服务”阶段,很少有大学进入“参与服务阶段”。导致这种结果的原因是多方面的。既有对大学社会服务职能重视不够的原因,也有大学自身科技成果脱离实际无法转化的原因,还有企业合作积极性不高的原因。从根本上说,在于对大学社会服务职能重视不够,导致我国大学社会服务与国外大学社会服务差距较大。

随着建设高质量教育体系的提出,我国的大学社会服务应积极学习国外的先进做法,努力向大学社会服务的第三个阶段迈进,不断缩小与世界高等教育强国大学社会服务的差距,为经济社会高质量发展提供可靠支撑。

(一)价值选择:应从过度追求经济效益向追求社会公益转变

在我国大学社会服务职能发展的过程中,其主要目标是促进经济发展。然而,随着时代的进步,其他方面的社会需求也应得到重视。如城市更新、社区发展、社会公正、环境保护等等。尤其是21世纪以来,随着一系列棘手的公共问题的涌现,越来越需要大学提供解决方案,为变革和创新社会作出贡献。大学须重塑服务目标,超越“象牙塔”和“经济增长的驱动”,以同社会进行“双向”知识交换的方式,为社会发展作出更积极的贡献,这应成为大学社会服务的新目标。

基于此,大学社会服务应突破单一为经济发展服务的局限,将其服务关注点延伸到公共参与、社会效益上来,提供一系列公共服务。如持续为社区居民提供各类职业教育和继续教育项目,满足社会成员对知识的需求;改善弱势群体的生存环境,提升其公民素养和民主能力;利用知识优势、教育资源和科学研究,积极参与城市发展;打造国际合作平台,致力于解决全球面临的共同危机,构建人类命运共同体,等等。

(二)服务体系:应从“单中心”向“多中心”“多主体”转变

目前,我国大学社会服务主要是在大学主导下的“单中心模式”,这不仅会带来服务供给的低效率,也不利于大学社会服务的可持续发展。为此,应推动从“单中心”服务向“多中心”服务转变。尤其应推动公民社会的积极参与,推动大学社会服务朝着“多主体”协同互惠方向迈进。一方面,在多主体关系和结构上,应推动大学社会服务的主体间关系从“单向度”的垂直化线性结构转变为交互性的扁平化网络结构,形成大学、企业、政府、公民之间的多维主体协同机制,使各主体之间的关系转变为互惠互利的合作伙伴关系;另一方面,在多主体系统的运行机制上,应重视政府的“元治理”作用。在多主体服务系统的构建中,应发挥其宏观指导和调控功能作用,协调各方利益相关者参与到大学社会服务的决策、筹资及供给过程,最终形成“政府统筹引领、大学履行职能、企业积极配合、社会有效参与”的多主体协同参与局面。

(三)服务模式:应从“单向服务”向“合作服务”“参与服务”转变

目前,我国大学社会服务还处于“单向”和线性化的供给方式中,究其原因,是我国大学社会服务尚未在大学内部实现制度化,没有建立起大学与社会之间平等的合作伙伴关系。未来,大学可从以下几方面入手,构建大学与社会之间可持续性的合作伙伴关系,推动大学社会服务从“单方面”供给转变为与社会进行“双向”互动的参与式服务。一是强调公民参与。应重视公民在知识创造和分享中所扮演的重要角色,吸纳公民参与。二是建立校地联系机制。如建立大学社会服务中心等,以此建立大学与社会成员之间的关系,整合社会资源、调动社区参与。与此同时,应创建多个专项社会服务中心。如与企业合作设立企业关系办公室、与当地社区创建校园-社区合作中心等。在国际事务上,建议成立世界事务与全球经济中心,以此全方位建立大学与所在地区之间的联系。三是统筹社会需求。大学的社会服务应充分考虑社区需求,以此明确大学社会服务的切入点和增长点。通过参与式教学、参与式研究等途径,使大学社会服务所涉及的相关主体都有机会和能力参与到社会服务中来。

参考文献:

[1]魏署光.美国大学社会服务职能的历史变迁及其机制[J].高等工程教育研究,2018(06):194-200.

[2][6][7]王楠.美国大学社会服务职能演进与转型[J].高等工程教育研究,2022(01):188-193.

[3]李瑞琳,Hamish Coates.我国大学社会服务职能发展:国际经验、现实问题与政策建议[J].高校教育管理,2020,14(04):96-106.

[4]陈贵梧.美国大学社会服务使命及其实现路径[J].高等教育研究,2012,33(09):101-106.

[5][8][11]臧玲玲,吴伟.美国州立大学社会服务的新框架:“大学—社区参与”[J].外国教育研究,2018,45(07):16-26.

[9]孙明英,冯增俊.知识生产视域下大学服务社会模式变迁[J].现代教育管理,2014(03):16-21.

[10]春燕,吉根泰.产官学结合、科技创新与产业发展的驱动力——日本推动创新(知识)集群新模式[J].科学管理研究,2014,32(01):110-112.

[12]周晨虹.美国大学社会服务的“大学社区参与”模式评析[J].广州大学学报(社会科学版),2014,13(05):59-64.

[13]Boyer E L. Scholarship Reconsidered: Priorities of the Professoriate[J].Issues in Accounting Education, 1992,42(01):151.

[14]Boyer E L. The Scholarship of Engagement[J].Journal of Public Service and Outreach, 1996,1(01):11-20.

[15][16]Furco A. The Engaged Campus: Toward a Comprehensive Approach to Public Engagement[J].British Journal of Educational Studies, 2010,58(04):375-390.

[17]高振强.社会服务导向下的现代大学组织变革——基于美国威斯康星大学的实践[J].教育发展研究,2014,34(05):80-84.

[18][19][28]竺乾威.新公共治理:新的治理模式?[J].中国行政管理,2016,373(07):132-139.

[20][25]王学军.价值共创:公共服务合作生产的新趋势[J].上海行政学院学报,2020,21(01):23-32.

[21][26]Osborne S P, Radnor Z, Nasi G. A New Theory for Public Service Management?Toward a (Public) Service-Dominant Approach[J].The American Review of Public Administration, 2013,43(02):135-158.

[22]Vargo S L, Lusch R F. Evolving to a New Dominant Logic[J].Journal of Marketing, 2004,68(01):1-17.

[23]朱春奎,易雯.公共服务合作生产研究进展与展望[J].公共行政评论,2017,10(05):188-201+220.

[24]竺乾威.从新公共管理到整体性治理[J].中国行政管理,2008,280(10):52-58.

[27]罗伯特·B·丹哈特,珍妮特·V·丹哈特,刘俊生.新公共服务:服务而非掌舵[J].中国行政管理,2002(10):38-44.

[29]Osborne S P, Radnor Z, Kinder T, et al. The SERVICE Framework: A Public-service-dominant Approach to Sustainable Public Services[J].British Journal of Management, 2015,26(03):424-438.

[30]Osborne S P. From Public Service-dominant Logic to Public Service Logic:Are Public Service Organizations Capable of Coproduction and Value Cocreation?[J].Public Management Review, 2018,20(02):225-231.

[31]王学军.公共价值视角下的公共服务合作生产:回顾与前瞻[J].南京社会科学,2020(02):59-66+94.

[32][33]Osborne S P, Powell M, Cui T, et al. Value Creation in the Public Service Ecosystem: An Integrative Framework[J].Public Administration Review, 2022,82(04):634-645.

(作者:卢彩晨,兰州大学管理学院博士生导师,高等教育研究院教授、副院长;夏超,兰州大学管理学院博士生;来源:《江苏高教》2024年第11期)