摘 要:构建高等教育学自主知识体系,应坚持高层次人才培养的中心任务,准确把握和遵循不同类型学科划分的逻辑和价值取向,结合高等教育实际不断拓展研究内容,完善问题导向和多学科研究范式,科学界定学科边界,推动学科交叉和融合,加快专业学位研究生教育发展,深化改革创新,客观开展中美教育学研究生比较,凸显中国特色,打造高等教育学的中国式研究范式、话语体系和学科体系,为加快建设教育强国、科技强国、人才强国作出更大贡献。

关键词:高等教育学;人才培养;学科划分;范式和边界;中美比较;自主知识体系

潘懋元先生和王伟廉教授主编的《高等教育学》(2013版)后记中,提出要“建立起一个科学的理论体系”,使得“高等教育学向着科学化迈进”。十几年来,我国高等教育学的理论与实践都有了长足的进展,有不少新认识、新做法和新经验,在不断丰富这个科学的理论体系,也还需要进一步研究和思考高等教育学自主知识体系。

一、中心任务

学科有知识分类、教学科目、学术规训等多重定义,2022年9月,教育部公布了《研究生教育学科专业目录(2022年)》(简称《新版目录》)和《研究生教育学科专业目录管理办法》(简称《管理办法》),明确该目录适用于博士硕士的学位授予、招生培养、学科专业建设和教育统计、就业指导服务等工作;并强调,学科门类、一级学科与专业学位类别是国家进行学位授权审核与管理、学位授予单位开展学位授予和人才培养工作的基本依据。2024年4月26日,第十四届全国人民代表大会常务委员会第九次会议表决通过的《中华人民共和国学位法》(简称《学位法》),强调“立足经济社会发展对各类人才的需求,优化学科结构和学位授予点布局,加强基础学科、新兴学科、交叉学科建设”。

因此,学科专业在本质上是研究生的培养体系,应聚焦培养什么人、怎样培养人、为谁培养人,着力“推动人才培养范式和体制机制创新。”学科专业的定义、分类和发展都应依法实施,着力满足经济社会发展对于高层次人才的需求,使得学科发展具有可靠的“支点”,促进研究内容和研究范式建立在共同的基础之上,促进学科建设理论与实践紧密结合。

高等教育学学科建设以高层次人才培养为中心,既具有坚实的法律基础,也符合实践发展的实际。1957年,潘懋元先生组织编写《高等学校教育学讲义》,1984年他主持编撰的第一部《高等教育学》出版,厦门大学也成为我国第一个高等教育学硕士培养点,并在1986年获批高等教育学博士学位授予权。可见,我国高等教育学的起步,是以人才培养为立足点和出发点的,需要进一步深入思考,“合格的高等教育学专业毕业生”,应该“具备哪些基本知识和基本技能”,具有怎样的“知识结构和能力素质”等问题,并以此明确“高等教育学的基本理论框架、学术体系和话语体系的建设方向”。

2022年,我国教育学学科门类(包括教育学、心理学、体育学一级学科)硕士毕业生61893人、博士毕业生1497人,分别是2012年的2.76倍和1.79倍,二者都有较大幅度的增长。同时,2022年教育学硕士毕业生的数量占到当年硕士毕业生总量的7.94%,比2012年提高了2.78个百分点;教育学博士毕业生数量仅占当年博士毕业生总量的1.82%,甚至低于2012年的占比(1.95%)。教育学学科专业研究生培养的数量和质量都还有待提高。

构建高等教育学自主知识体系,中心任务是本学科的高层次人才培养。在宏观层次,打造高质量的高等教育学学科专业与研究生培养体系,探索构建与新质生产力发展相适应的学科发展新格局;在中观层面,“遵循教育规律,坚持公平、公正、公开,坚持学术自由与学术规范相统一的原则”,开展有组织的高等教育学学科建设,加强交流合作,编写《高等教育学》丛书和教材;在微观层次,认真梳理培养流程,在招生、课程、开题、研究、答辩、毕业、学位授予等环节不断完善、精细化管理,着力“培养研究生独立思考和批判、逻辑分析和概括、科学实证与意义诠释”等能力,建设好既能服务需求,又与办学定位和优势特色相匹配的高等教育学。

二、学科划分

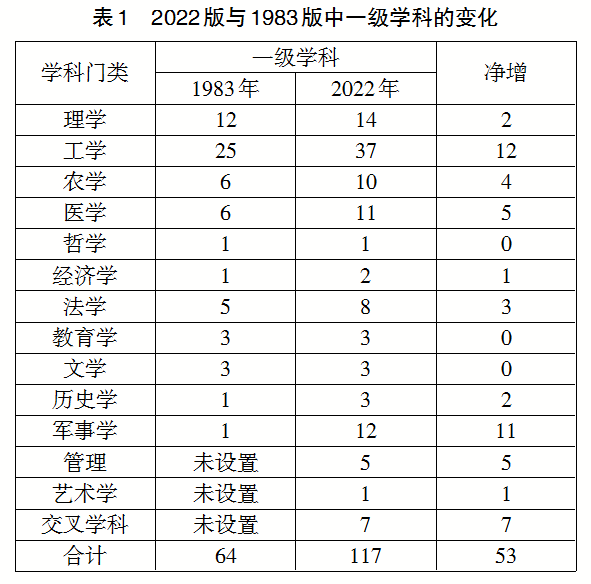

1983年的《高等学校和科研机构授予博士和硕士学位学科专业目录》,有11个学科门类和64个一级学科;在《新版目录》中,学科门类增加到14个,而一级学科更是增加到117个,其中工学从25个增加到37个、医学从6个增加到11个、军事学从1个增加到12个,而哲学、教育学、文学却保持不变。(见表1)

总体看,基础类学科的一级学科数量变化较小,但历史学是例外;而应用类学科一级学科的数量增长较快,而教育学是例外。以工学学科门类为例,1983版设置了25个一级学科,此后尽管也有少数一级学科合并和调减,但主要还是调增和分拆。例如,1990版增加了农业工程一级学科,将纺织、轻工分设为两个一级学科;1997版增加了光学工程、信息与通信工程、环境科学与工程、生物医学工程、食品科学与工程等5个一级学科,并将土建、水利拆分为土木工程,水利工程,将地质勘探、矿业、石油拆分为地质资源与地质工程,矿业工程,石油与天然气工程;2011版增加了城乡规划学、风景园林学、软件工程、生物工程、安全科学与工程、公安技术等6个一级学科;2015年,国务院学位办批准设立“网络空间安全”一级学科,后编入《新版目录》,另外在新设的交叉学科门类之下,集成电路科学与工程、国家安全学、设计学、遥感科学与技术、智能科学与技术、纳米科学与工程等6个一级学科,都可以授予工学学位。

工学学科一级学科的大幅增加,似乎并未过多受到传统学科理论的困扰。基础类学科、应用类学科和行业类学科,其学科设置逻辑和价值取向有所不同,基础类学科主要依据科学研究范式,对于独立范式和理论体系要求较高;应用类学科主要依据技术发展,要满足创新型人才的需要;而行业类学科则主要依据人才的“行业取向”,尽管有的“理论体系尚不成熟”,但伴随现代科学技术的发展和工业革命的进程,对于高层次专业人才的需求旺盛,带动了行业类学科的发展,以满足行业领域人才的“特别需要”。

一方面,应该认识教育学学科门类特殊性与稳定性的作用和意义,分析其40年一级学科不变的原因与逻辑;另一方面,也应“跳出教育看教育”,研究其他学科门类大幅增加一级学科的理由与成效。教育学是学科专业体系的重要组成部分,应服从学科专业的共性,推动人才自主培养的质量提高和创新发展。同时,高等教育学既是应用学科,也是行业学科,应避免过度强调和关注研究内容和研究范式,而影响到本学科高层次人才的培养。

三、研究内容

高等教育学并不是一门纯理论的基础学科,而是应用与行业特色鲜明,“每当社会、经济发展出现重要事件或重大转变时”,相关热点话题就会成为高等教育学研究的“主要内容”。一方面,“复杂多样的高等教育现实为理论研究提供了可以借鉴的丰富资源”。另一方面,随着高等教育实践不断提出新问题、新挑战,高等教育学需要持续“提升学科的解释力和建构力”以及“理论品质”,不断拓展本学科的研究领域和内容。

国务院学位委员会第八届学科评议组、全国专业学位研究生教育指导委员会“根据经济社会发展变化和知识体系更新演化”,编写了《研究生教育学科专业简介及其学位基本要求(试行版)》(简称《简介》),内容包括一级学科的概况、内涵、范围(下设二级学科)、培养目标和相关学科。《简介》指出,高等教育学是“研究高等教育内部活动及其与人才人力资源建设、社会发展、文化传承、科技进步之间关系,……探寻高等教育的一般规律和基本理论”。

20世纪80年代,潘懋元先生在构建高等教育学学科时,就提出“两条教育基本规律”,一条是“教育的内部关系规律”,一条是教育与社会关系的规律。可见,关于高等教育学的上述表述,延续了潘先生的主张和多年来的研究与实践成果,侧重于从功能的视角来界定高等教育学的研究内容,既将高等教育作为“组织”对象研究高等教育内部活动,也将高等教育作为“系统”研究其外部关系。

高等教育学不仅是本学科学者共同体的知识体系和规训,也应面向广大研究生、一线教师、管理工作者和社会大众,研究他们关心关注的问题,分析他们想要了解知晓的内容,用他们听得懂和能理解的语言进行阐述,并在此基础上进一步深化和提高认识。应坚持学科专业人才培养的中心任务,开展教学、科研和社会服务,使得研究生“完成学术研究训练或者专业实践训练”,并达到申请学位所要求的学术水平和实践能力。

四、研究范式

高等教育学二级学科设立40年来,一直在争取成为一级学科,尽管自以为早已具备学科成立的基本条件,但成为“一级学科”的愿望一直未能如愿,似乎受困于研究范式难以突破,尚未辨析出高等教育学和普通教育学的研究范式有何实质区别与原则性不同。

1949年之后,我国引入苏联的教育体系,对于教育学学科专业多采取应然的态度,“以欧陆学术传统为借鉴”,强调教育学“必须建立在一个规范的学科基础上”,要求由内向外“从知识的系统性和结构性出发”,来构建知识体系和研究范式,“追求学术合理性、制度合法性、组织合情性”,教育学研究范式“先后经历了思辨取向、实证取向、诠释取向和批判取向等多向度的发展,目前已经形成了多种取向并存且研究日益规范的局面和重要发展趋势”。但是,上述取向并非教育学独享,似乎也还难以讲清楚教育学乃至高等教育学的研究范式究竟有何自身特征,有哪些与其他学科的显著不同。为此,在不断丰富高等教育学研究范式的同时,应主动采用其他学科的研究范式,避免过度追求学科的“纯洁性”,而限制了自身发展和与时俱进。

高等教育学是一个实践性很强的知识体系,在不断发展和成熟过程中,应防止用静态和不变的眼光看待高等教育学。同时,“不同类型教育的规律与知识”不同,高等教育的规律不同于基础教育。应防止囿于一隅,受制于传统研究范式的局限,也不应套用基础学科的“经典学科范式”,不能“仿照一般教育学来发展高等教育学的核心知识”,而是应建构一个问题导向的“综合性、交叉性、横断性学科”和“现代学科”。高等教育学不仅要回答“是什么”的问题,更要回答“为什么”的问题,聚焦面向和服务高等教育高质量发展,研究真问题、真研究问题,解决真问题、真解决问题,不断强化问题意识和辩证思维。

五、学科边界

学科边界包括学科门类之间、一级学科之间、二级学科之间的边界。以下主要讨论教育学一级学科下设二级学科的学科边界。1990版和1997版的学科专业目录都着力压缩二级学科的数量,2002年,国务院学位委员会允许具有博士学位授予权的一级学科自主设置二级学科,为二级学科提供了更大的发展空间,但也伴有二级学科底数不清、少数二级学科设置较为随意等问题。

《管理办法》依然规定,“二级学科与专业领域,由学位授予单位按有关规定在一级学科或专业学位类别学位授权权限内自主设置与调整”,但同时提出新的要求,“二级学科与专业领域目录由国务院学位委员会学科评议组和全国专业学位研究生教育指导委员会每3年统计编制一次。学位授予单位自主设置的二级学科与专业领域每年统计公布”。2023年4月,教育部等五部门再次强调,“实施新版研究生教育学科专业目录,完善一级学科设置、积极发展专业学位、统计编制二级学科和专业领域指导性目录,积极发展新兴交叉学科”。

可见,对于二级学科的统计职能增强,并在时隔20多年之后,在《简介》中再次公布二级学科,117个一级学科下共设753个二级学科(不含军事学),相对于1983版的638个、1990版的620个、1997版的381个显著增加,如果再加上《简介》中专业学位类别下设的专业领域,增幅更大。《简介》的教育学一级学科之下,新列了5个二级学科,即教育政策与领导学、基础教育学、教师教育学、教育评价学、工程教育学,加上原有的10个二级学科(教育学原理、课程与教学论、教育史、比较教育学、高等教育学、学前教育学、成人教育学、职业技术教育学、特殊教育学、教育技术学),各二级学科之间的边界更加模糊不清。

科学界定高等教育学的学科边界,应体现开放、多元和变化原则。开放就是不应“试图去划出自己的疆域,抬高自己的门槛”,不能画地为牢、自我限制;多元就是不应局限于以研究范式划界,而是更加重视满足人才培养多种类型需要;变化就是要与时俱进,伴随新兴交叉学科不断涌现,应不断调整和优化学科边界。

六、学科交叉

有文献认为,教育学出现了危机与困境,并将其归咎为受到自然科学范式的影响。实际上,主要原因恰恰在于试图将教育学“与其他学科区别开来”,甚至“对其他学科有一种天然的排斥性”,自以为是、自我封闭,搞“小院高墙”和“筑墙围城”,不主动与其他学科交叉和互动,在过度保护中阻碍了自身发展,在过于强调本学科自身特性中违背了学科发展的一般规律和逻辑,使得“非师范大学的教育学科”,特别是“高等教育学面临重大挑战”,甚至是“生存性危机”。缺乏学科交叉的勇气和动力,就有可能被其他学科挤占研究领域和发展空间,削弱本学科的影响力和作用。

尽管我们不能盲目、简单地套用其他学科的范式去研究高等教育问题,但正如潘懋元先生强调,高等教育学“独特的研究方法可能就是多学科研究方法”。《简介》也指出,高等教育学是一门综合性交叉学科,“它以马克思主义为指导,广泛吸纳哲学、社会学、管理学、政治学、经济学、心理学、历史学、科学学和信息科学等学科研究成果和方法,……运用多学科视角和思辨研究、历史研究、比较研究、实证研究等方法开展研究。”回答了高等教育学是否需要交叉和如何进行交叉的问题。

为此,既要坚守本学科独特的应然,也不可忽视多学科交叉共性的实然。应根据高等教育的复杂化和综合化,以多学科、跨学科、学科交叉路径,“鼓励跨学科人才培养和学科组织创新”,促进高等教育学的成熟发展,重视外在建制的建设和应用研究,并加强对本学科的哲学反思。当前,高等教育学面临新的发展环境,即教育数字化和数字教育带来的新机遇新挑战。应在保持自身特色、内涵和基调的同时,不断将新的技术、方法和理论导入高等教育学,融合创新研究范式和理论模式。

七、专业学位

学位“包括学术学位、专业学位等类型,按照学科门类、专业学位类别等授予”学位,这是本次《学位法》立法的一项重大突破,专业学位类别(领域)研究生教育的发展有了坚实的法律基础。

《简介》指出,教育专业学位类别下设4个博士专业学位专业领域,即教育领导与管理、学校课程与教学、学生发展与教育、职业技术教育。“教育硕士研究生的培养目标是培养具有良好的思想政治素养,造就高素质、专业化的基础教育、中等职业学校专任教师和教育管理人员。教育博士研究生的培养目标是培养思想政治素养过硬,造就教育、教学和教育管理领域的复合型、职业型的高级专门人才。”截至2022年12月底,有教育硕士培养院校191所,教育硕士专业学位获学位人数累计353775人;教育博士培养院校31所,教育博士专业学位获学位人数累计1016人。同时,我国较早开展教育博士学位(Ed. D.)人才培养的几所大学,有的侧重于高等教育。如厦门大学要求报名者“有5年以上高等学校管理全职工作经历”。

应进一步改进和完善教育专业学位研究生的培养,将其放在与学术学位研究生同等重要的地位,深入推进分类发展,明确各自的目标任务和培养要求,坚持中国特色和坚定信心决心,在继续探索高等教育学设置为一级学科的同时,也应科学论证设置高等教育专业学位类别的可行性,面向高等教育发展需要,培养专业基础扎实系统、实践能力较强、职业素养较高的高等教育实践创新型人才。

八、深化改革

面对高等教育需求不断增强和多样化,知识体系越来越丰富和复杂,应守正创新、兼容并包、积极求变。反之,如果改革创新的决心和力度不大,就难以促进学科发展;固守已有学科专业的传统规范和标准,就有可能被时代淘汰。曾经一度,由于教育学“学科理论体系的封闭性,使得其很难适时地做出调整”,难以跟上经济社会发展的步伐。应防止过度强调高等教育学的“纯粹性”“纯真性”“同一性”“同质性”,过度突出学术共同体意识与“小团体”利益,而隔绝了改革创新的活水和社会资源,失去发展的生机和活力,甚至被挤压为“本科教育学”。

中国高等教育学会杜玉波会长强调,教育学是一门理论学科、实践学科、交叉融合学科,应围绕“学科发展的必要性,回答为什么的问题”;围绕“学科发展的可行性,回答条件够不够的问题”;围绕“学科发展的可持续性,回答持续发展能力的问题”;围绕“学科发展的挑战性,回答应对风险和困难的问题”。对此,高等教育学应充分发挥龙头作用,深化改革,大胆实践,率先破题,引领发展。

高等教育的改革创新为本学科的形成和发展提供了足够的动力,而高等教育学的学科化对高等教育改革创新也起到了重要作用。应持续改革创新,深入“探寻高等教育的一般规律和基本理论,探究人才培养、科学研究、社会服务、文化传承的规律,推动人才培养范式和体制机制创新”,为高等教育综合改革作贡献。

九、中美比较

在美国,学科代码更多地具有写实的统计意义,主要依据高校人才培养开设的学科专业进行统计和公布。而在中国,学科代码更多地肩负规范职能,要履行审批程序。因此,在构建中国高等教育学自主知识体系时,应科学、客观地开展比较研究,明晰中美两国间存在的差别,防止盲目性和片面性。

一是学科设置和数量的比较。美国“学科专业分类目录2020版”(简称CIP-2020)中,“13教育学”(Education)二位数代码(相当于我国的学科门类)之下的四位数代码(相当于我国的一级学科)依然是15个,但新增了9个六位数代码(相当于我国的二级学科),使得教育学六位数代码增加到了109个。同时,美国的心理学、体育学均没有在教育学二位数代码之下。在“42心理学”(Psychology)两位数代码之下,有4个四位数代码、31个六位数代码。与“体育学”相关的四位数代码主要放在“31公园,娱乐,休闲,健身和人体运动学”(parks, recreation, leisure, fitness, and kinesiology)两位数代码之下,如“31.05运动学、运动机能学和体育教育”,下设6个六位数代码。

相比较,我国教育学门类之下有教育学、心理学、体育学3个一级学科,分别下设二级学科15个、13个、4个。可见,我国教育学一级、二级学科的数量,都要远远少于美国。

二是高等教育学的比较。CIP-2020中,教育学之下的四位数代码更多地依据学与教以及相关的研究、管理与支撑职能进行分类,而六位数代码会考虑到教育类型和层次。直接涉及高等教育的六位数代码至少有5个,即“13.0406高等教育/高等教育管理”(Higher Education/Higher Education Administration)、“13.0407社区学院管理”(Community College Administration)、“13.0608院校研究”(Institutional Research)、“13.1102高校学生咨询和人事服务”(College Student Counseling and Personnel Services)、“13.1214学院/中学后/大学教学”(College/Postsecondary/University Teaching)。上述学科关于高等教育的人才培养对象、特征和内容明显,如“高等教育/高等教育管理”着重四年制学院、大学和高等教育系统的管理原理和实践,以高等教育作为应用研究对象,培养受教育者在这些环境中发挥管理人员的作用。其教学内容可以包括高等教育经济学和财务管理、政策和规划研究、课程体系、教师和劳资关系、高等教育法律、学生服务、高等教育研究、院校研究、市场营销和促销,以及评估、问责和哲学等。

相比较,我国只有高等教育学一个二级学科。在构建高等教育学自主知识体系过程中,应深刻认识中美两国学科制度和功能的不同,正是由于美国并“不存在学科意义上的高等教育研究”,因而高等教育学的中国特色凸显。不应简单地以美国没有将高等教育学作为一个独立的四位数代码为由,主张我国“放弃高等教育学的学科化发展”。

三是专业学位的比较。美国于1920年设立教育博士学位(Ed. D.);1945年,美国大学协会(Association of American Universities)正式将高等教育专业型硕士学位(Master of Education, M.Ed.)列入硕士学位体系。2023年底,美国共有高等教育学研究生培养高校247所、学位点476个,其中学术型学位点占到56.72%,专业型学位点占43.28%。

但是,美国对于教育博士学位的统计与哲学博士学位(Ph.D.)、音乐艺术博士学位(D.M.A.)、工商管理博士学位(D.B.A.)、理学博士学位(D.Sc.)等一起归入研究/学术型博士学位(Doctor’s degree—research/scholarship),而不是列入专业实践型博士学位(Doctor’s degree—professional practice);高等教育专业型硕士学位与工商管理硕士学位(M.B.A.)、美术硕士学位(M.F.A.)、音乐硕士学位(M.M.)、社会工作硕士学位(M.S.W.)、公共管理硕士学位(M.P.A.)等一起归为专业导向(professionally oriented)的学位,有别于文学硕士学位(M.A.)、理学硕士学位(M.S.)等文科、理科的研究/学术型学位,但在统计数据上似乎没有专门进行区分。

在开展中美专业学位研究生教育的比较时,应注意中美两国对于教育专业学位研究生的归类与统计数据范围的不同,避免对术语相似、但内涵不同的指标进行比较。

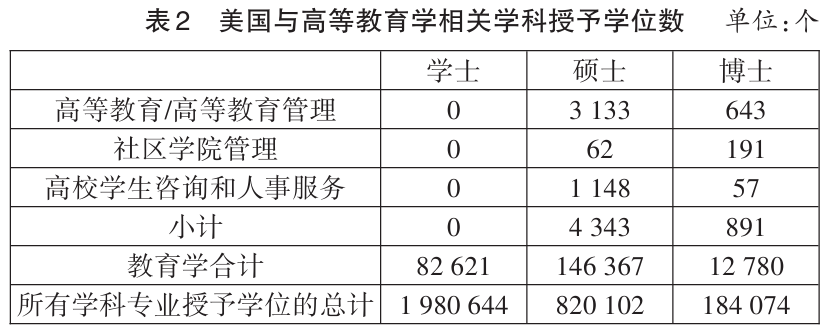

四是研究生毕业生人数比较。2017—2018学年,美国教育学两位数代码授予硕士学位146367个、博士学位12780个;心理学两位数代码授予硕士学位27841个、博士学位6275个。同时,美国对毕业生的学科专业统计细化到六位数代码。如表2所示,高等教育学所涉及的5个六位数代码,一是新增学科占比大,院校研究、学院/中学后/大学教学都是CIP-2020新设;二是规模较大,授予硕士学位4343个、博士学位891个;三是学历层次高,都是研究生教育,而社区学院管理学科授予的博士学位多于硕士。

相比较,即使不计入体育学的研究生数量,美国授予教育学硕士学位的数量是中国的4.7倍、授予教育学博士学位的数量是中国的9.7倍。同时,尽管美国没有单独设置高等教育学四位数代码,但相关学科的人才培养已经具有一定规模。

十、中国特色

20世纪20年代,“教育学中国化”就已提出。经历了1949年之前的“西化”和其后的“苏联化”,1956年,学界开始反思凯洛夫教育学的问题和不足,再次重申“教育学中国化”,并提出“建设中国的教育学”。改革开放后,教育学学科专业发展的“反思批判意识”增强,关注多国教育学的创新成果,强调教育活动与体系的中国特质。

多年来,有些反对和批评高等教育学成为一级学科的观点,恰恰与反对和批评教育学独立成为一门学科的说辞相同,体现出对于教育学是不是一门科学和艺术、是不是知识体系、是不是人才培养平台等的认识不足和自信不够。如关于教育学“没有独特的研究方法,也没有明确划定的专业知识内容,且从来没有被视为是一种分析其他科目的工具”,更像是“一个研究领域与一门专业领域”等说法,也同样用到了对于高等教育学的批评。同时,“教育问题具有历史性、复杂性和全局性等特征”,“跳出教育看教育”是对传统教育学立场、观点、方法的冲击,也是对高等教育学发展的挑战与机遇。教育学知识是人类科学和知识体系中相互平等的子体系之一,高等教育学知识也应成为广大高等教育工作者和公众能够理解的实用知识和实践指引。

作为一个研究领域的高等教育研究与作为一门学科的高等教育学并行和交叉共进,都是高等教育高层次人才的培养平台,充分体现了中国特色与优势,有助于促进教育学领域的科学发现、知识分支和人才培养的实践,以高等教育学的贡献争得更多的理解和支持。为此,应不断丰富高等教育学的学科方向,加快培育和建设相关分支和子学科,包括高等教育评估学、高等教育结构学、大学生心理学、高等工程教育、高等师范教育、高等职业技术教育、高等专科教育、学位与研究生教育、留学生教育、民办高等教育、成人高等教育等,立足中国实际,建设中国特色的宏观高等教育学与微观高等教育学。

十一、结语

建构高等教育学自主知识体系,是新时代高等教育学人的责任担当。应坚持党的领导,践行社会主义核心价值观,落实立德树人根本任务,坚定高等教育学的“学科自信”,坚持问题导向和需求导向,围绕高层次人才培养中心任务,做到价值塑造、知识传授、能力培养三位一体,推动高等教育学与相关学科的交叉融合,推进高等教育学数字化提升,打造高等教育学的中国范式、话语体系和学科体系,用中国特色的高等教育学理论指导高等教育综合改革实践,全面提高人才自主培养质量和学术研究水平,为加快建设教育强国、科技强国、人才强国作出更大贡献。

(2024年4月2日,邬大光教授组织并主持“高等教育学自主知识体系”学术沙龙,笔者与邬老师、兰州大学校长严纯华院士、浙江外国语学院党委书记宣勇教授等深入讨论,深受启发和教育;本文与西北工业大学李辉、张学良、刘怡、王鹏、陈慧荣、田芬老师等多次讨论,特此致谢。)

(来源:《中国高教研究》2024年第6期;作者:张炜,西北工业大学高等教育研究中心教授,中国高等教育学会学术发展咨询委员会副主任)