作 者:余东升,华中科技大学教育科学研究院教授;郑小霞,华中科技大学教育科学研究院博士研究生,琼台师范学院讲师;袁东恒,华中科技大学教育科学研究院博士研究生。

来 源:《高等工程教育研究》2022年第六期180-185页。

摘 要:为适应知识基础和知识活动的变化,实现知识领域里的开疆拓土,世界一流大学需要不断进行组织创新。根据“知识基础-知识活动-大学组织变革”的分析框架,对美国高等教育转型发展的历史进行案例分析,研究表明,随着知识基础和知识活动性质的两次重大变化,美国高等教育发生了两次组织转型,形成了研究型和创业型两种一流大学形态。从组织的视角看,一流大学是那些不断进行组织变革以适应知识基础和知识活动性质变化的大学。由此得出建设世界一流大学的路径启示:知识领域里的开疆拓土和组织创新。

关键词:一流大学 组织创新 知识基础 美国

一、问题提出

二十世纪末到本世纪初,全球范围内出现了一场创建世界一流大学的运动,并由此引发了何谓世界一流大学以及如何建设世界一流大学的讨论。对此,较为普遍的认识是,首先界定世界一流大学的群体,然后从中抽取出若干数量化的指标,以此来概括其本质特征。在此基础上,形成了基标法(benchmark)的建设世界一流大学的路径,也可称之为指标式路径。然而,这种跟踪式的路径犹如古希腊哲学家芝诺所言的阿基里斯悖论,追赶者可以无限接近目标,却很难超过目标,除非领先者是龟兔赛跑中的那只兔子。

世界高等教育发展的历史表明,世界一流大学是一个动态变化的历史演变。美国社会学家约瑟夫·本-戴维在其经典著作《学术中心:英国、法国、德国和美国》中指出,自从19世纪以来,法国、德国、美国依次成为世界高等教育的中心。对这些世界高等教育中心进行研究,可以发现,在新的世界高等教育中心诞生时,都会出现一流大学集群的现象,这一现象在19世纪的德国和20世纪的美国,表现尤为突出。而且,伴随着世界高等教育中心的每一次转移,高等教育系统和高等学校组织都会发生变革,进而导致新的系统类型和组织模式的出现。进一步考察发现,新的系统类型与组织模式又往往伴随着新知识的出现,并且可以更为有效地开展新的知识活动。

由此,本文提出一个假设:世界一流大学本质上是基于知识创新的一种组织创新。组织创新的目的在于,使得高等教育系统或大学能够更好地开展新的知识活动,更有效地适应知识发展的新变化。根据这一假设,可以认为:第一,世界一流大学的特征在于其组织创新,而不在于一些表象式的指标;第二,组织创新的直接动力机制在于知识基础和知识活动性质的变化。

为了论证上述假设,本文试以美国高等教育发展历程为例,对19世纪末到20世纪末美国高等教育经历的两次转型发展进行探究,希冀通过这一案例研究提出世界一流大学组织分析的路径,以及建设世界一流大学组织创新的路径。

二、分析框架

探究一流大学组织创新,须当考察组织与知识的关系。在伯顿·克拉克看来,高等教育以知识(特别是高深学识)为其工作的基本材料,目的在于知识的发现、保存、提炼、传授和应用。高等学校就是围绕这些活动而组织(organizing)起来的,知识及其活动既构成高等学校组织研究的逻辑起点,又成为高等学校组织分析的支点。横向来看,不同的大学围绕着不同的知识基础(knowledge base/infrastructure)而组织起来,从而使知识基础构成了大学的类型和层次;纵向来看,当大学的知识基础发生变化时,大学的组织,乃至整个高等教育系统都会发生变化。其中,一流大学总是处在知识活动的最前沿,引领知识活动的发展。

基于上述分析,本文提出“知识基础-知识活动-大学组织变革”的分析框架。首先,知识的性质和功能决定了知识基础,因此本文将知识基础作为分析单位。其次,知识自身的发展和外部社会的需求推动知识基础处于不断变化之中,在这一过程中出现如托马斯·库恩“常规科学”与“科学革命”所言的增量变化和根本性变革等变化方式。再次,大学组织根据知识基础的变化而变化,而当知识基础发生根本性变革时,一些大学率先进行组织转型,为最为有效地开展相应的知识活动提供了保障,而成功转型则导致新的一流大学的诞生。因此,从组织的视角看,一流大学是那些不断进行组织变革以适应知识基础和知识活动性质变化的大学。而知识基础和知识活动性质发生根本性变革之时,则是创建一流大学的历史机遇。

三、案例分析:美国高等教育的两次转型发展

1636年哈佛学院的建立,标志着美国高等教育的起步,并形成了学院时代。此后数百年,围绕着知识基础和知识活动的变化,美国高等教育发生了两次组织转型,开创了研究型大学和创业型大学两个时代,奠定了其世界高等教育的中心地位。

1.学院时代(1636年-19世纪末)

美国高等教育是在移植欧洲高等教育模式基础上建立起来的,殖民地时期的九大学院都有其所依循的欧洲大学原型,如哈佛学院依照剑桥大学伊曼纽尔学院建立,威廉玛丽学院仿照牛津大学皇后学院设立,费城学院模仿苏格兰大学建立。到19世纪60年代,美国已建立500多所学院。由于建国后的学院主要是仿效殖民地学院的模式而建立,且与殖民地时期的学院在教育职能上具有一致性,因此将其称之为美国高等教育的“学院时代”。

产生于英属殖民地时期的美国学院,承袭了西欧高等教育传统,将古典学术作为学院的知识基础。由七艺和古典文献组成的古典学术发轫于古希腊和罗马时期,经中世纪大学发展成熟为完整的知识体系,旨在通过“心智规训”(mental discipline)发展人的心智。在知识活动上,通过开设古典语言、数学、道德哲学、历史、自然哲学等课程,传承并阐释古典学术。美国教育历史学家弗雷德里克·鲁道夫在其著作《课程:1636年以来美国本科生学习科目的历史》这样描述哈佛学院和耶鲁学院的早期课程:在哈佛学院,学生第一年学习拉丁语、希腊语、希伯来语、逻辑、修辞,第二年在继续学习希伯来语、逻辑、修辞基础上还学习自然哲学,第三年学习自然哲学、心理哲学、道德哲学和地理,第四年复习拉丁语、希腊语、逻辑和自然哲学,并开始学习数学,大学四年都要学习神学,此外还包括少量的历史和植物学课程;在耶鲁学院,学生第一年学习语言,第二年学习逻辑,第三年和第四年学习自然哲学、数学和形而上学等高级课程。

以传授和阐释古典学术为知识活动的核心,学院构建了一套维护和发展古典学术的制度体系。招生上,各学院将掌握足够的能够学习学院功课的拉丁文、希腊文和算术知识作为入学条件;培养过程中,学生需要遵守学院颁布的规章制度,接受教师的指导,教师扮演着教员和学生行为监护人的角色,使用辩论和口头问答的教学方法对学生进行纪律、道德和人格等方面的教育;学院的主办者多为教会或地方社区,其组织功能是传承知识和培养心智健全的精英,所以毕业生大多成为神职人员或公职人员。

由于殖民地时期各学院规模较小,在校生总数通常不足100人,教师人数不足10人,所以学院组织结构单一。管理模式上,学院成立之初就借鉴欧洲大陆和英国的大学法人制度,通过不同的法人形式确立了学院的法人地位,还通过制定章程明确规定教会和地方政府等外部力量不能直接插手学院管理等事务,由地方官员、牧师等组成的董事会和校长具体行使管理学校事务的职能,保障学院自治。

尽管欧洲高等教育传统滋养了美国高等教育组织,但殖民地学院并非是“微型的牛津和剑桥”,美国学院在移植欧洲高等教育制度的同时对其进行了本土化改造。具体来看,美国学院的本土化改造建基于知识基础的发展变化。殖民地学院建立之初,自然科学业已出现并被个别学院设置为课程内容。随着建国后西进运动和工业建设的需要,科学和实用知识受到重视,物理学、化学、地理学、工程学等科学和技术知识进入学院课程,实验和观察等科学方法被运用于课程教学中,英语也逐渐成为课程教学日常用语。为了更有效地适应科学和实用知识的需要,美国学院已悄然进行改革,一方面,哈佛学院、耶鲁学院、新泽西学院等古典学院掀起课程教学改革,推动开设科学课程;另一方面,弗吉尼亚大学等州立大学、赠地学院以及西点军校、诺威奇学院、伦斯勒理工学院等工程学院和军事学院得以创建,这些新型高等教育机构都强调知识的实用价值,提倡实用教育。这些变化为其后大学组织变革奠定了新的知识基础。

2.研究型大学时代(19世纪末-20世纪中叶)

19世纪中后期,美国国内掀起留学德国潮,开始学习和借鉴德国高等教育模式。从1861年耶鲁学院授予美国第一个哲学博士学位起,到1876年建立的约翰·霍普金斯大学成为美国第一所研究型大学,再到1889年克拉克大学成为美国第一所仅设置研究生院的大学,美国一批殖民地学院、州立大学和私立大学模仿德国大学着力推动科学研究,在1900年美国大学联合会(AAU)成立时形成自觉群体的研究型大学,实现了高等教育从学院式到研究型的第一次转型。

转型过程中,以新的人文主义和自然科学为核心的现代学识逐步取代以宗教经院哲学为主导的古典学识,从而形成了现代高等教育的知识基础。与学院时代以古典学术的传承和阐释为主的知识活动相比,研究型大学更加重视知识领域的开疆拓土,更加注重理论导向。第一,研究成为大学新的使命和新的制度。以约翰·霍普金斯大学为代表的美国大学吸收德国大学的纯科学研究观念,积极推动学术研究在大学的制度化发展,将发现知识、探究高深学问作为研究型大学的主要任务,并将学习自然科学和人文科学课程作为大学毕业生开始研究生涯前的必要准备。第二,专业教育(professional education)不以学生的职业生涯为目标,而具有强烈的理论导向。芝加哥大学校长罗伯特·赫钦斯认为,大学的专业学院应将重点放在专业的理性方面,而不是培养学生掌握行业诀窍。哈佛大学校长德里克·博克指出,医学院分离一个基因比发现一个更有效的麻醉剂更重要,法学院提出一个新的分析正义的理论框架比提出一个以减少法律纠纷的建议更有价值,商学院提出一个解释19世纪企业增长的新理论比提出一个与日本有效竞争的方案更有意义。普林斯顿大学高等研究院创院院长亚伯拉罕·弗莱克斯纳指出,大学的专业学院应该开设具有理性和学术性的专业,不仅如此,由于美国人生活中文化贫乏的不良影响,缺少某种复杂微妙但却至关重要的东西,美国研究生阶段的专业教育还应建基于广博的文化基础之上。第三,知识的领域不断扩张。随着现代学术的发展和分化,知识总量急剧扩张,导致不断出现新的知识领域,知识在分门别类中不断扩张。

新的知识基础和以研究为核心的知识活动导致大学组织发生了新的变革,演化为由文理学院、研究生院和专业学院构成的研究型大学组织。以哈佛大学为例来说明研究型大学组织的内部结构。首先,通过课程选修制实现新旧学术转换。哈佛大学校长查尔斯·艾略特1869年上任后便积极实施课程选修制,允许学生自由选修课程,教师自由开设课程,并不断推广普及选修课程。课程选修制的普遍实施,不仅有利于满足学生学习兴趣,促进教师探究发现,而且适应了知识不断演变的发展趋势,为以现代学术为内容的课程开辟空间。到1901年时,97所大学中近半数大学的课程选修率超过50%,1909年艾略特校长退休时,课程选修制使本科生、研究生和教师之间的学术研究成为可能。其次,构建文理学院的矩阵结构。在艾略特校长的领导下,1872年哈佛大学在文理学院成立研究生部,1890年又将研究生部改组为研究生院,之后研究生院和哈佛学院整合成为哈佛大学文理学院,形成了美国研究型大学文理学院“本科生院(college)+研究生院(school)”的“矩阵结构”。其中,学系这一学术组织为矩阵之“列”,既从事专门化的学术研究又为本科生提供通识课程教学;学院这一行政组织为矩阵之“行”,统筹学系开设的通识教育课程;具有双重身份的教师则居于矩阵“节点”,作为研究者属于学系,作为教学者属于文理学院。最后,形成文理学院基础上理论导向强烈的专业教育。哈佛大学通过陆续建立医学院、法学院、牙医学院、商学院、教育学院等专业学院,逐步发展成为多科性的综合大学,并要求学生进入专业学院前需接受文理学院的本科教育,由此形成文理教育基础上理论导向强烈的专业教育,推动着美国大学由卧式大学向立式大学转变①,由此完成了从古典学院向现代研究型大学转变的组织转型。新的研究型大学的组织性质由教育机构转变为研究和教学机构,组织功能在保留传承知识的基础上更加注重知识的发现,组织的目标由培养心智健全的社会精英转变为培养专业人才和科学研究者。

在朝着理论导向、研究驱动的研究型大学转型发展的同时,以知识的应用来服务经济社会发展的高等教育观念也在萌生发展。19世纪60年代,美国国会颁布《莫雷尔法案》,旨在建立一批服务美国工农业发展的赠地学院。在此思潮的影响下,大学与外部社会的联系日益密切,研究成果越来越多地卷入“为国家服务”的领域,逐步确立了大学服务社会的第三职能。随着多科巨型大学的出现,大学的规模越来越大,经费支出也越来越多,仅靠捐赠、学费和有限的政府资助,难以维持大学的运行,特别是周期性的经济危机使这一矛盾更加突出。在以上双重力量的推动下,部分大学开始以知识服务的方式获取外部的经费资源,由此走上了向创业型大学转型发展的道路。

3.创业型大学时代(20世纪中叶至今)

20世纪中叶以来,随着研究型大学越来越多地参与国家事务,大学对经济社会发展的重要性愈加显著,在将教学和科研与知识资本化相结合的过程中诞生了创业型大学这一新的大学模式,开始了美国高等教育由研究型大学向创业型大学的第二次转型。

在知识基础和知识活动方面,有别于研究型大学学术的理论研究导向,创业型大学的学术偏重应用导向。第一,创业科学成为新的知识基础。亨利·埃兹科维茨最先提出创业科学这一概念,他认为,随着大学科学家经常与风险投资家互动,大学有意识地将基础研究应用于工业,大学不再被企业视为人员培训和专家建议的来源,而被视为生产要素,成为经济增长的引擎。第二,知识形态的转变消解了传统知识形态中知识与应用相分离的困境。信息技术的迅猛发展推动着确定性的传统知识形态向不确定性的现代知识形态不断转变,知识间关系逐渐多样化、网络化、复杂化,且呈现高度综合性特征,由此出现默会的知识、粘附性的知识、网络化的知识,将知识与应用连接起来,高深学问被用于解决社会问题。第三,知识的商品性质取代公共产品性质成为知识经济的主要特征。知识经济时代的到来,弱化了知识的公共产品性质,强化了知识的商品性质,导致大学研究趋向商业化发展,知识的增长速度超过资源增长的速度,基础理论越来越多地转化为应用技术并在此基础上研发出新的产品。

在此背景下,将基础研究和教学与产业创新结合在一起的麻省理工学院成为创业型大学的榜样。麻省理工学院成立伊始,创办人威廉·罗杰斯就将其定址在当时的技术中心——波士顿地区,并将学校定位为以科学为基础的大学,为大学所在地区的企业发展服务。二十世纪三十年代,万尼瓦·布什等一些教授尝试依托波士顿地区的高科技公司进行咨询和创业行为,卡尔·康普顿校长将布什教授等早期学术企业家的个人经历系统化,创建联系学术界和企业界的风险基金公司,为学术公司的创建者提供种子基金和商业咨询。二战期间,康普顿校长、哈佛大学校长詹姆斯·科南特、布什等科学家说服联邦政府支持大学研发活动以满足战争需要,联邦政府与大学签订了诸多军事科研合同,在麻省理工学院建立了雷达实验室等跨学科研究中心。同一时期,布什的学生、斯坦福大学工学院院长弗雷德·特曼将该模式引入斯坦福大学,在斯坦福大学组建起研究中心和科技园,创造了“硅谷模式”,形成了高新产业园区,带动了区域经济的繁荣。麻省理工学院、斯坦福大学成为由研究型大学向创业型大学转型的典型代表。二十世纪八十年代,美国国会颁布《贝杜法案》,通过法律的形式将政府资助研究制度化,保障大学有效进行技术转让,进一步为创业型大学蓬勃发展提供了制度创新。

以麻省理工学院为代表的创业型大学,结合了研究型大学从学术研究到实际应用的线性创新模式和赠地学院从社会需要形成研究项目的反向线性创新模式,沿着非线性的交互创新模式发展,并在这一过程中重塑了大学与企业和联邦政府的关系,形成了“大学-企业-政府”三螺旋结构。其中,大学通过建立项目办公室、技术转让办公室、科技园、公司孵化器、跨学科研究中心等一系列具有边界扩散效应的组织机构,将大学、企业和政府三方汇集起来,使三方在互动中能够集中资源解决经济社会发展中遇到的问题。相比于卧式大学和立式大学的组织结构来说,创业型大学建立的具有边界扩散效应的组织结构是一种网状结构,各组织机构在向外拓展的过程中相互渗透,模糊了其组织边界,形成了多样化的系统。正是因此,一方面,大学成为运行在区域或全球市场中的经济企业或服务站,逐渐处于经济活动组织的中心位置,成为一个自给自足的机构;另一方面,大学也是服务于国家重大任务的工具,大学发展的目的和方向取决于政府变化着的政治任务,重点在于利用研究来解决现实问题。此外,在创业型大学这一知识产业机构中工作的教师,随着参与大学学术创业的程度不断深入,在承担教学和科研任务的同时,还逐渐具有克拉克·克尔所言的学术企业家,以及顾问、技术开发者、专利权持有者、公司创建者等多种角色。

四、结论

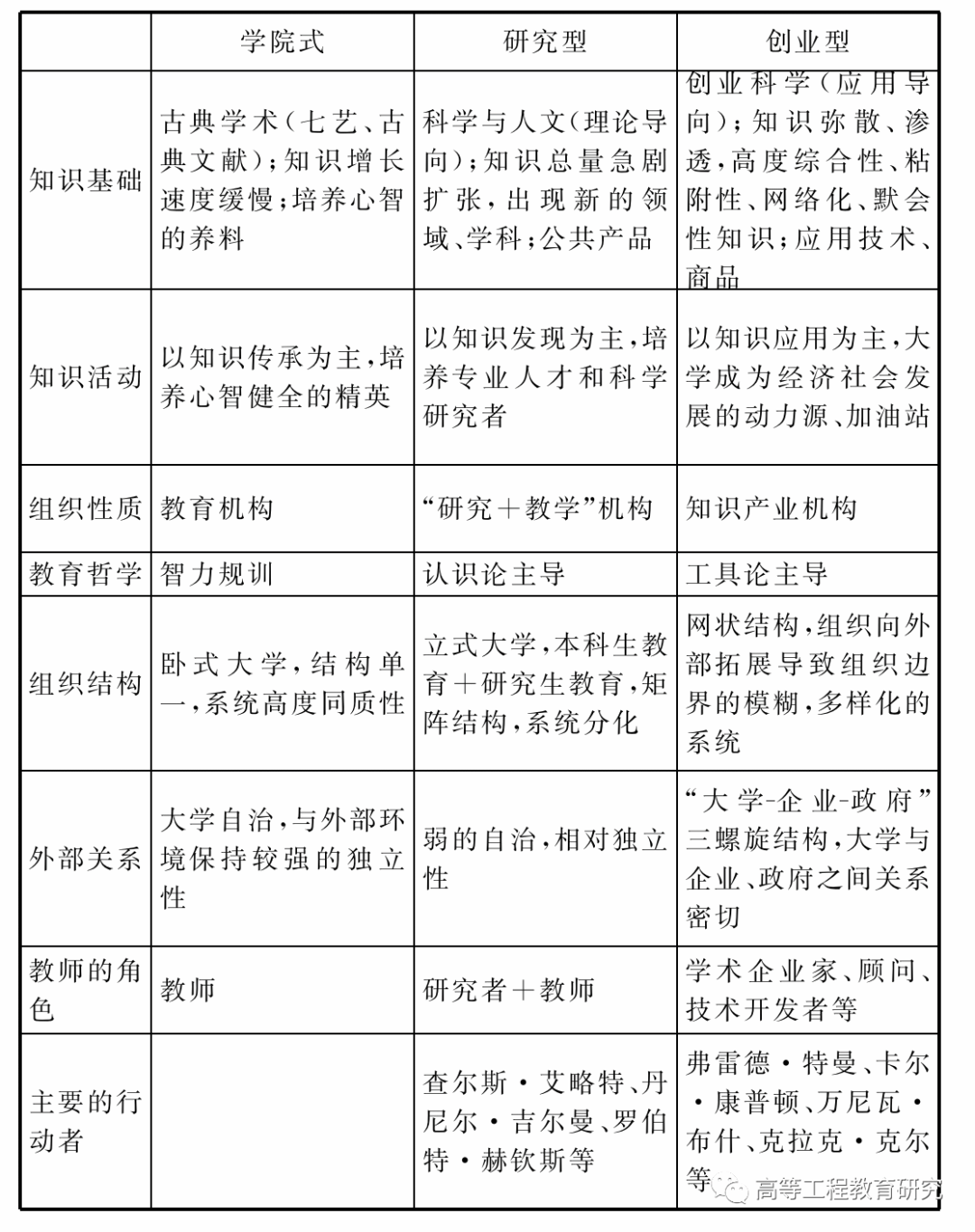

综上所述,美国高等教育组织肇始于学院模式,经过两次组织创新性转型,形成了研究型和创业型两种新模式(见表1)。三种大学模式扎根于不同的知识基础,开展重心不同的知识活动,形成了迥异的组织结构,相应地也发挥着各自的功能。需要强调的是,这三种组织模式,并非简单的以新代旧的替代关系,而是不断变动的叠加关系。

通过对美国高等教育两次转型发展历程的分析,本文得出以下结论。

美国之所以超越德国成为世界高等教育中心和世界一流大学的集聚地,并保持其领先地位,不是因为指标上的超越,而是因为:第一,组织创新。无论是研究型大学,还是创业型大学,美国大学通过不断重建其内部结构,使之更加适应新的知识基础和知识活动。研究型大学通过创设学系组织和研究生院,形成教学与研究的矩阵结构,在大学组织内部有效处理了自由教育与专业教育的关系。创业型大学通过建立技术转让办公室、科技园、孵化器等具有边界扩散效应的组织机构,适应了知识经济和创业科学的需要。

第二,组织创新的动力机制在于组织内部知识基础和知识活动性质的变化。约翰·布鲁贝克认为,大学的合理性与完善高深学术和解决社会问题密切相关,新的知识的开拓推动着大学满足所属历史时期的需要从而获得其合法地位。从这个角度来说,知识性质和功能的变化决定着大学组织内部知识基础的变化,为有效地开展与新的知识基础相适应的知识活动,进而需要大学进行组织创新。伴随着古典学术向现代学术的转型,美国兴起重视科学和实用知识的社会思潮,开始推行课程选修制、设置研究生院、创办研究型大学,从而为发展现代学术提供组织依托;其后,知识经济强化了知识的商品属性,知识成为市场上可交换的商品,创业科学由此发展起来,大学也逐渐建立与商业相联结的组织机构。

第三,大学与外部环境的互动也决定着大学的组织创新。十九世纪后期,美国赴德留学生学成归国,引进德国大学的研究理念,推动美国建成一批以研究为中心的研究型大学。与此同时,为了服务国家建设需要,美国建国后新建赠地学院、工程学院和军事学院,逐步形成了大学服务经济社会发展的理念,为其后朝着创业型大学转型奠定基础。二战后,美国大学进一步强化为国家和社会服务的理念,形成了“大学-企业-政府”的三螺旋结构,出现一批以学术创业为使命的创业型大学。

由此可见,建设世界一流大学的关键在于以下几点。第一,知识基础的开拓和知识活动的转变是世界一流大学创生的必要条件,特别是当知识基础出现革命式变革时,是新兴一流大学诞生的契机。第二,开展组织创新是创建世界一流大学的必要举措。创建世界一流大学进程中,各大学应该积极并准确地识别内部知识基础和外部环境的发展变化,借以主动的组织创新帮助自身适应这些变化,从而实现组织变革。第三,紧密关注知识基础和知识活动的发展态势,以探索与其相应的组织模式。当今世界正处于百年未有之大变局,新一轮科技革命和产业革命历史性的交汇,特别是数字化、信息化、智能化的发展,有可能导致新的知识基础的变化,知识活动的重心也将随之发生变化,新的大学组织模式变革也在酝酿萌生之中。就工程教育领域而言,欧林工学院、麻省理工学院的“新工程教育转型”或许正在昭示着新型高等教育组织的诞生。