长期以来,复旦大学稳居中国顶尖高校之列,是众多学子心中的top3高校。

然而近年来,其整体竞争力面临新的挑战。特别是在工科领域,复旦的影响力与发展速度,与全球科技变革的步伐相比,显得相对滞后。

2月25日下午,复旦大学在2025年春季工作会议上正式宣布启动“教育教学3.0版”改革计划。校长金力在讲话《从破题到破局 关键在落实》中,强调此次改革不仅聚焦教育教学方式的升级,还涉及学科建设、科研体制优化、以及深化“准聘—长聘”制度等核心议题。

一大核心举措是对工科学院进行结构性调整——原有的工科学院被拆分为六个创新学院。

同时,文科招生比例将从原来的30%-40%降至20%,进一步释放资源,向理工科倾斜。

一、文科招生比例将降至20%

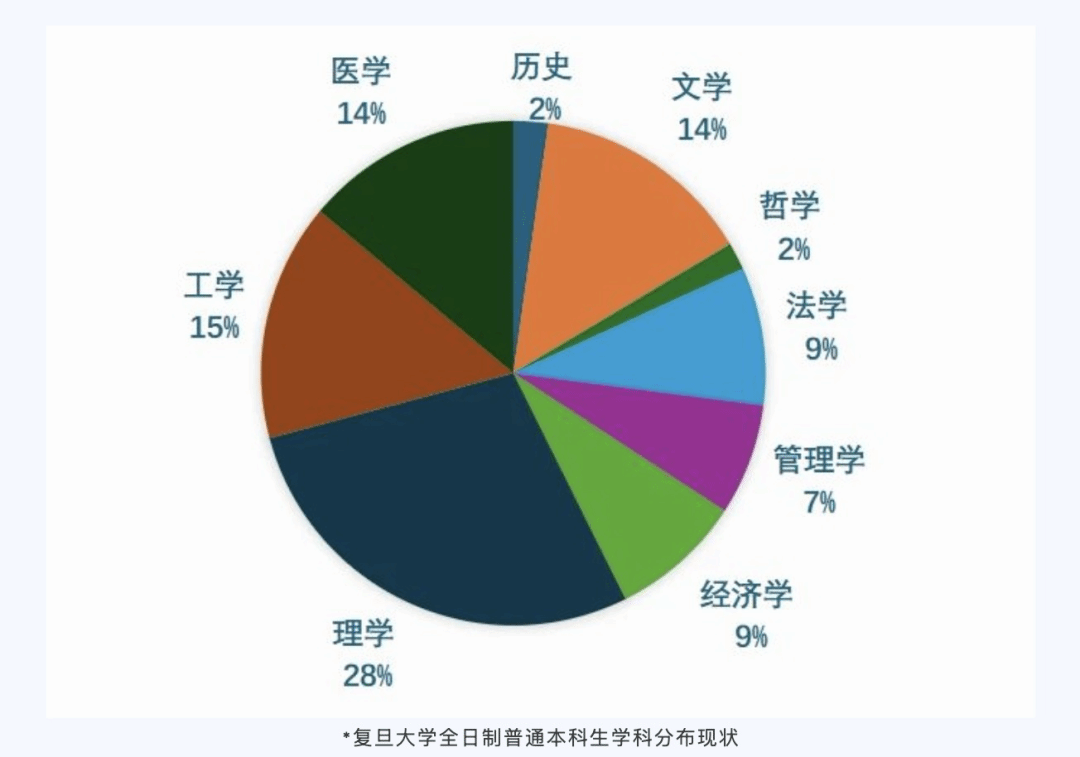

根据2024年12月发布的《2023-2024本科教学质量报告》,复旦大学全日制本科生中,攻读人文学科、社会科学、理学、工学、医学学位的人数分别占18.2%、24.5%、28.2%、15.3%、13.9%。

工学占比仅15.3%,不仅远低于其他顶尖高校,更与复旦自身提出的“文、理、医、新工科、交叉学科各占20%”的目标相去甚远。这也意味着,复旦必须主动调整学科结构,优化资源配置,以匹配国家科技战略和产业需求。

面对这一现实,复旦大学校长金力直言:“文科很重要,但不需要那么多本科生” “存量只减不增,本科招生增量全部投放交叉领域”。

可以说,复旦大学即将迎来近年来最激进的招生改革——

1)文科招生占比从30%-40%降至20%,不是削弱文科,而是打造“小而精”模式,集中力量扶持哲学、历史等核心学科,配备院士级导师,培养具有全球视野的思想领袖。

2)新工科强势崛起,2025年起,复旦将围绕国家重大科技需求,拆分原有工学院,建立6个创新学院,聚焦集成电路、智能机器人、先进制造、碳中和、脑科学、量子信息、未来城市等领域。

3)招生模式变革,引入“大类招生+动态分流”体系,学生可在6大学部内自由探索,专业选择更加灵活。

从更宏观的视角来看,复旦的新工科改革,并非仅仅是学校层面的调整,

更是高校资源配置与国家科技发展战略同频共振的一次深度调整。

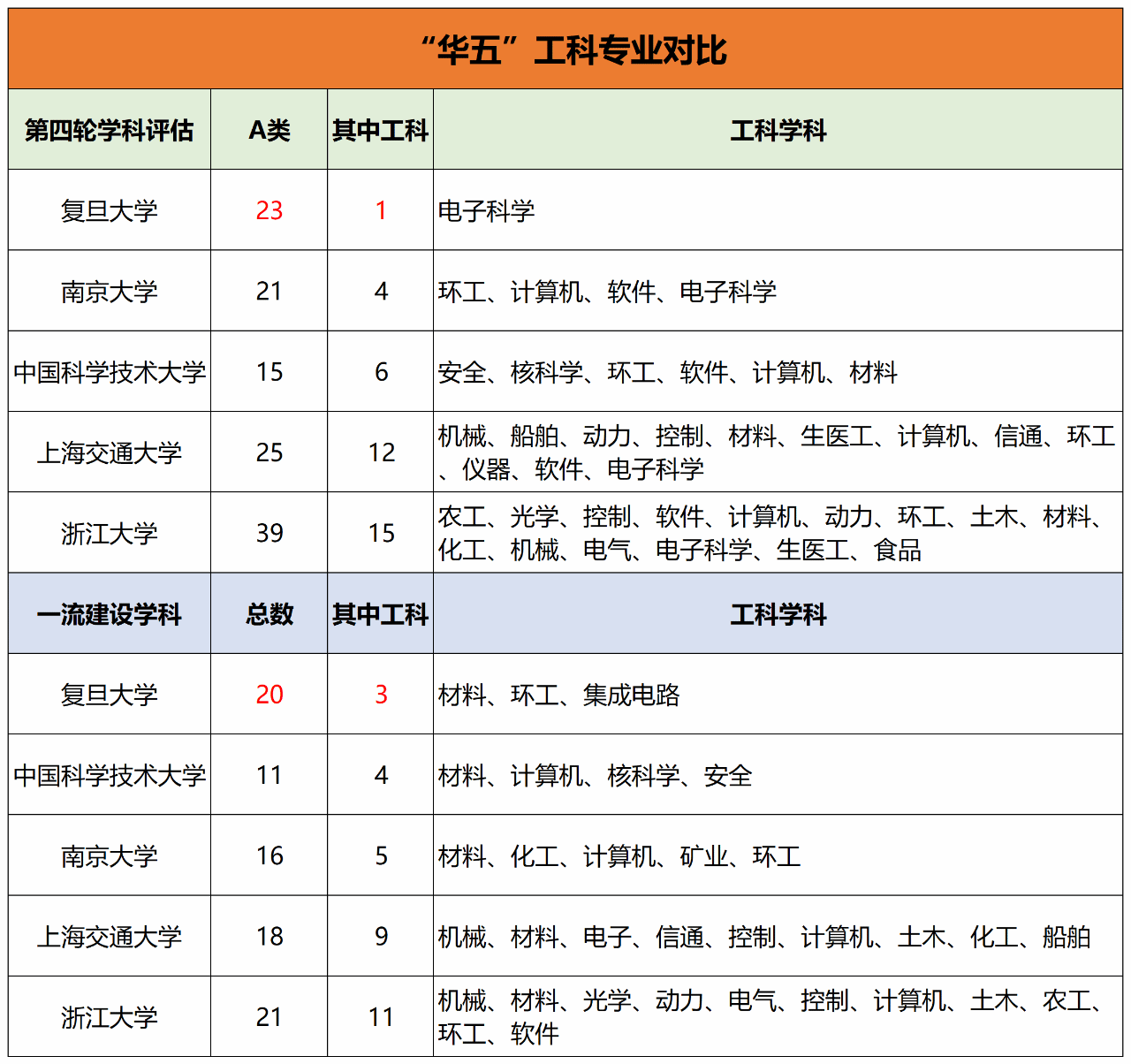

一方面 ,华东五校竞争在加剧。在华东五校(复旦、上海交大、南京大学、浙江大学、中国科大)中,上海交大在工程学、计算机科学、人工智能等领域遥遥领先;中国科大在量子信息、未来能源等尖端科技方向具有国际影响力;复旦的工科实力相较其他高校偏弱,在工科“一流学科”和“A类学科”数量相对落后,迫切需要补齐短板。

另外一方面, 这也是国家战略需求。

高端制造、智能科技、生物医药、未来能源等领域,已成为国家科技战略的重点方向。而这些领域的人才培养,离不开强大的新工科支撑。而且传统上,复旦在基础科学领域实力雄厚,擅长“从0到1”的突破性研究。但在科技成果产业化、工程应用方面,相较清华、交大仍有差距。因此,此次改革的核心之一,便是让复旦的新工科从基础研究延展到工程落地,实现“从0到10”的全链条创新体系。

据悉,在2024年初,复旦大学同时揭牌了四个新工科创新学院,分别为集成电路与微纳电子、计算与智能、生物医药工程与技术、智能机器人与先进技术创新学院。

根据规划,未来还将增设两个新工科学院,业内推测可能涉及:化学材料与未来能源 与 空间互联网与卫星通信。

从“文理医”到“文理医工”再到今天的“新工科+交叉学科”模式,复旦大学的学科改革正在进入深水区。金力校长在一次南方周末的采访中坦言:“不知道社会的接受度会如何,但我想赌一把。”

二、跳出“非升即走”准聘—长聘制重塑学术生态

长期以来,中国高校普遍实行“非升即走”制度(Up or Out),即青年教师如果在规定年限内未能晋升到一定职称,就必须离开。这一制度的初衷是为了保持师资队伍的活力,确保高校始终拥有最优秀的教师资源。然而现实中它却加剧了学术界的“内卷”,让年轻教师陷入“为了升职而研究”的恶性循环。

复旦大学此次改革,跳出“非升即走”,推行“准聘—长聘”制,意在通过更合理的机制提高青年教师的职业安全感,同时强化学术成长的激励机制。

在接受南方周末采访时,复旦大学校长金力明确表示,“选人也好,激励也好,最终是把教师的职业发展和学术成长作为整个‘准聘—长聘’制的灵魂。”

改革围绕两个核心目标展开:

1)选人更严格:准聘阶段严格筛选年轻教师,让他们有6年的时间证明自己,如果通过考核,就能获得长聘资格。

2)避免“躺平”:长聘并不意味着“终身铁饭碗”,而是搭配新的激励机制、绩效考核和晋升路径,确保教师持续保持科研活力。

而对于改革前已在岗的教师,学校也将进行长聘认定,提供一次机会纳入长聘制。但如果认定未通过,他们仍可继续受聘,但未来在生源、科研资源等方面,学校将不会再向他们倾斜。

从“先晋升再留下”到“先留下再晋升”,这个顺序调整,或许将带来高校学术生态的深远变化。

除了教师体制的调整,复旦近年来的科研体系改革已为本次教育教学改革奠定基础。早在6年前,复旦就已在校内布局新型研发机构,推动跨学科研究。复旦目前有70多个独立于学院之外的新型研发机构,专注于前沿科技和跨学科交叉领域。

金力兴奋地说:“我们已经在外面建立了一支‘特种部队’,现在要对学校进行改革,特种部队杀回来了。”

也即,原本不直接参与教学的科研机构,将被整合进教学体系,形成更紧密的产学研联动;而高校的科研成果将更快进入教学体系,学生能够更早接触最前沿的学术和产业动态;在教师的考核标准方面,也将更全面,不仅是发表论文,更要推动科技创新和产业转化。

这一模式,使复旦的新型科研组织不仅仅是“论文工厂”,而是与学术人才培养、国家科技战略深度绑定。

三、告别“3.3大学”让学术回归探索本质

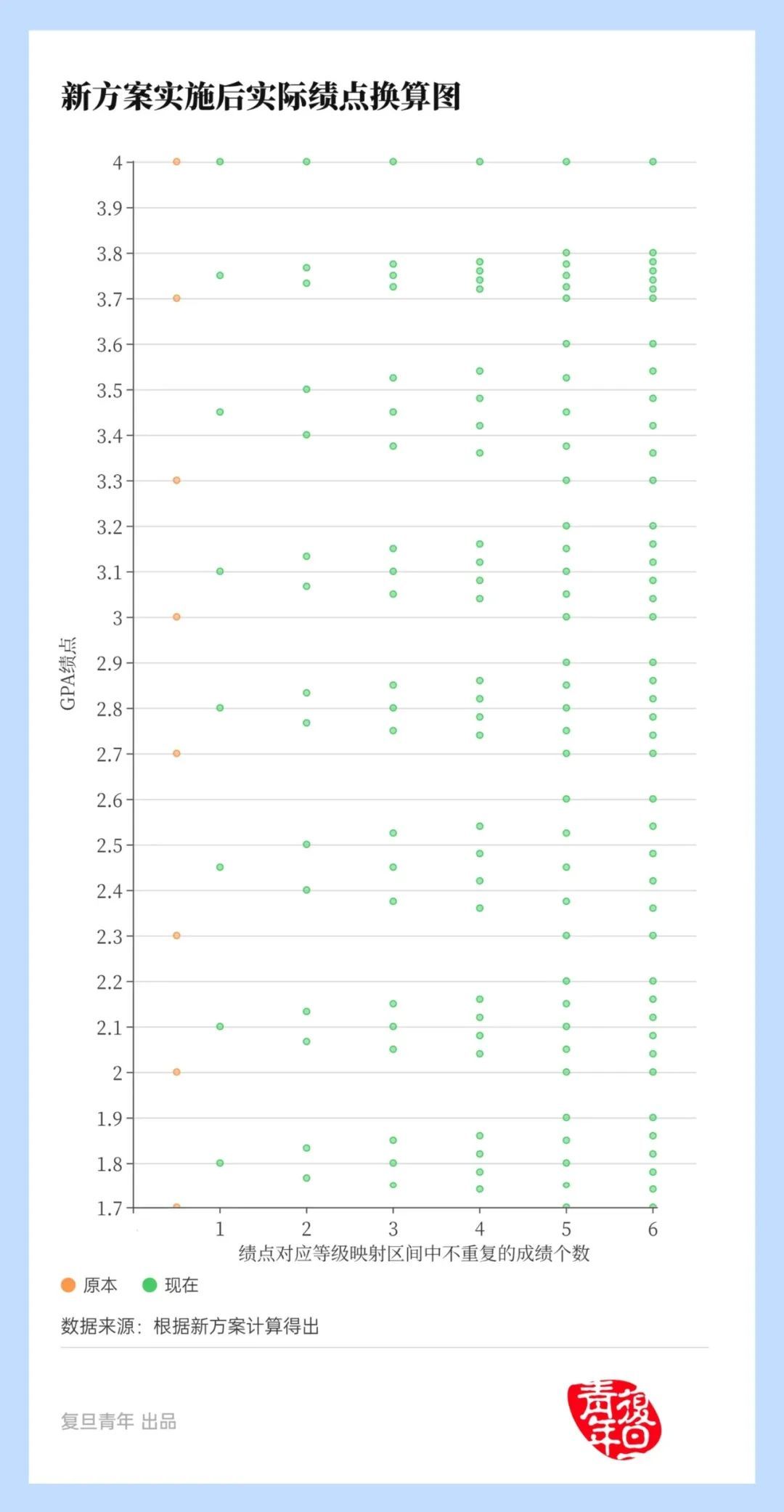

在欧美高校的申请体系中,绩点(GPA)是衡量学生学术能力的重要指标。由于不同高校的评分体系不同,如果使用宽松的绩点换算规则,同样的学术水平,在某些高校可能能获得更高的绩点。

而复旦大学的绩点制度因相对保守,导致学生平均绩点普遍偏低,被戏称为“3.3大学”——这一现象不仅影响了学生的留学竞争力,也在一定程度上影响了复旦在全球高校体系中的声誉。

针对这一问题,复旦大学在2024年启动了绩点改革,试图在保持学术标准的同时,给学生提供更公平的竞争环境,同时激励更多探索性学习。

此次绩点改革的核心举措之一,是引入P(Pass,通过)和NP(No Pass,不通过)机制,并允许学生在规定范围内选择不超过16个学分的课程,以P/NP形式计分,成绩不计入绩点。

这一改革标志着几个核心转向:

1)增加试错空间,让学生敢于探索

以往,许多学生在选课时更倾向于选择“保绩点”课程,因为任何一门课程的低分都可能影响整体GPA,而P/NP制度允许学生在一定范围内尝试跨学科学习,学生可以更自由地选择符合自身兴趣和未来规划的课程,比如尝试更具挑战性的计算机科学、金融数学、人工智能、哲学等课程,而不用担心一次失误影响整体成绩,这就鼓励了更多学术探索。

2)向国际体系接轨

P/NP评分机制在欧美高校中早已广泛使用。例如,斯坦福大学、哈佛大学、麻省理工学院(MIT)等顶尖高校都设有Pass/Fail选项,用以鼓励学生勇于尝试不同领域课程,而不至于因成绩影响GPA。复旦此次改革,使得其绩点体系更加国际化,为申请国外高校提供了更有利的条件。

(来源:TOP创新区研究院,2025年3月13日)