摘要:回溯近代欧洲科学发展史,有三个问题值得探讨:一是古希腊哲学对近代古典科学观的影响,二是近代欧洲科学制度演变,三是当代欧洲的科学复兴梦。最后得到五个结论:(1)源于古希腊哲学的古典科学观认为,科学知识应满足客观性、必然性、普遍性和系统性四个特点。(2)今天所有的科学组织和科学制度都有其近代来源。(3)二战后资源规模对科学发展有决定性影响,单个欧洲国家不再像过去有显著意义。(4)社会需要是促进科学发展的基本条件和动力。(5)制度惯性和制度创新是科学制度发展的两种基本形态。

关键词:欧洲;科学;科学观;科学组织与制度;研究型大学

一、文献

首先介绍主要参考文献。和本-大卫的学术时代相比,今天关于欧洲科学与大学的文献要丰富很多。可以在本-大卫研究的基础上,利用当代文献,反思他的研究。本文涉及欧洲科学史和欧洲大学史两个领域。关于科学史,本文重点参考了本-大卫的经典著作《科学家在社会中的角色》(1971)。[1]

此外还有:一是科学思想史方面,主要参考了刘大椿主编的《一般科学哲学史》(2016)[2]和《分殊科学哲学史》(2017)[3]。二是科学史方面,主要参考了《剑桥科学史》[4],尤其是《国家、跨国与全球化背景下的现代科学》第八卷(2020),以及汤浅光朝编撰的《解说科学文化史年表》(1971)。《解说科学文化史年表》罗列了古希腊至近代的主要科学事件,但其突出特点是把欧洲科学发展看成是一系列社会运动——地理大发现、文艺复兴、宗教改革、第一次工业革命、资本主义经济、民族国家形成、现代国家制度、启蒙运动、新知识运动、第二次工业革命等——的结果。这些运动最终把欧洲从农业社会变成了工业社会,农业国的工业化是这场历史变迁的最重要特征。除了科技史,该书还编入经济史、社会史、文化史上的大事件作为背景,这非常有价值。三是古典科学观和古希腊哲学方面,主要参考了罗素的《西方哲学史》。罗素是科学家兼哲学家,该书从科学角度思考哲学问题的思路值得参考。另外还参考了安东尼·肯尼的《牛津西方哲学史》(四卷本)。[5]安东尼是一位有古典学术风范的现代学者,自幼接受传统教会的古典学术训练。在牛津大学获博士学位后留校任教,曾任牛津大学副校长和大英图书馆馆长,1992年获封爵士称号。该书值得关注的是它的语文学方法。[6]武汉大学邓晓芒和赵林编写的《西方哲学史》也很有参考价值,该书反映了“文革”后新一代西哲史学者的研究成果。

欧洲大学史方面,除了本-大卫的经典著作《学术中心:英国、法国、德国、美国》(1977),还参考了瓦尔特·吕埃格(W.Ruegg)主编的《欧洲大学史》(四卷本),分别为中世纪、近代早期(1500-1800)、近代晚期(1800-1945)、当代(1945-1995)。[7]该书从1984年开始编撰,分别于1992、1996、2004、2011年出版。编写模式统一,均为主题与模式、结构、学生、学术四部分,非常有利于比较。这是目前最好的欧洲大学史基础文献。伯顿·克拉克(B.Clark)编写的《高等教育百科全书》(1992,四卷本)[8]以及他撰写的《探究的场所》[9],都记录了前欧盟时期的欧洲高等教育,是研究欧洲高等教育的重要参考书。

以上是本文文献情况,下面讨论古希腊哲学与古典科学观的关系。

二、古希腊哲学与古典科学观

科学本质上是由特定认知方式和特定方法而获得一类特殊知识。这种认知方式被称为科学观,这些特定方法被称为科学方法,所获得的特殊知识称为科学知识。古典科学观认为科学知识应满足四个特征:第一,客观性。科学是对客观世界的认识。第二,因果性或必然性。科学用因果关系解释客观世界。因果关系是必然的、可靠的、可重复的,可以被核查检验。第三,普遍性。科学知识应该具有普适性。第四,系统性。所有的解释可以构成一个逻辑自洽且可以理解的知识体系。这就是古典科学观,也是今天普通大众理解的科学观。

之所以称其为“古典科学观”,是因为经过现代科学哲学的批判性考察,发现科学作为一个知识系统,既不绝对客观,也不完全因果,更不普遍有效,甚至不能被建成包罗万象的统一逻辑体系。其理由也很简单,科学本质上是一种人类认识,任何特定时刻,人类的认识都是有限的和局限的,这些有限性和局限性就会在人类认知成果中表现出来①。从现代科学哲学角度看,古典科学观在原则上是不正确和不合理的,它仅仅代表一种理想状态和信仰,反映的是近代以来人们对科学的乐观期盼。然而正是这个乐观期盼,主导了近代科学的发展,在今天也仍然发挥引领作用。因此,要理解科学是什么,就有必要了解古典科学观的古希腊起源,尤其是古希腊哲学特有的认知方式是如何影响古典科学观的。

欧洲科学起源于古希腊哲学。[10]古希腊哲学有什么特点呢?在古希腊,“哲学”这个词的本义是“爱智慧”(philosophia)之学。邓晓芒说,尽管所有古代文明在其发展中都积累了很多“智慧”(sophia),但只有古希腊人发展出了对智慧的热爱(philo-)。这个说法有道理。但我对这个“爱”的理解与邓晓芒有所不同。我认为这个“爱”尤其指他们发展出的一种特殊的知识态度,即在复杂性中寻求唯一性,在变化中寻求不变性,且矢志不渝地寻找获得这种知识的可靠方法。对这种知识态度和这种对知识方法的长期寻觅与坚持,构成了古希腊哲学和西方古典哲学认识论的核心,并在此基础上形成了古典科学观②。

以此观之,古代中国缺少的是这种知识态度和方法,即对唯一性和不变性的追求,以及持之以恒的方法论追求。这种高度重视认知目标和认知方法,随时警觉所获结果是否符合“客观、必然、普适、系统”要求的态度,构成了整个近代西方科学传统的核心。下面以苏格拉底、柏拉图、亚里士多德、欧几里得、阿基米德这五位学者的哲学追求来显示这种知识态度和方法是如何在古希腊哲学中诞生的,又是如何转变为近代古典科学观的过程。

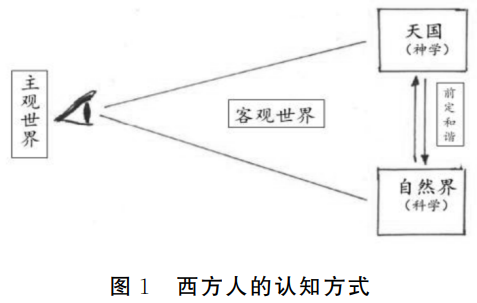

认识论可以分为认知论和知识论。前者是关于如何认知,后者是关于认知结果。图1显示了古代希腊人的认知方式③。

这个认知模式有三个特点:第一,这是一个由内向外看世界的认知方式。这是人类最自然的认知方式,即睁开眼睛看世界。第二,西方人看到的客观世界不光有物理世界,还有理念世界和天国。他们认为这些都是客观存在,共同构成他们的客观世界。研究自然界产生的是科学,研究理念世界产生的是理念哲学,研究天国产生的是神学。它们都是关于“客观世界”的知识。基督教中关于“读两本书”(《圣经》和自然界)的隐喻就基于这个模型。对他们来说,这两种知识都必须是客观、必然、普适、系统的。事实上神学对此的要求比自然哲学更高,因为这涉及神学信仰的可信性。由于西方认知模式中的客观世界有两个部分,因此需要在两者之间建立联系。于是从公元一世纪起,基督教神学就用柏拉图和亚里士多德哲学来建构他们的神学大厦。与此同时,我们也会看到,近代科学发展在很多方面受益于基督教神学。[11]第三,这两个客观世界是如何统一的呢?这需要一个哲学或神学假设——上帝。上帝创造了人和宇宙,因此二者统一于上帝。上帝保证人可以认识这个世界,同时可以在认识中体验到上帝的伟大。这就是基督教神学的基本思路。因此,在这个认知框架下,主客观问题必然是西方古典哲学的核心④。这个问题是,当我们知道客观世界是多种多样且千变万化的,而人的感觉和知觉又都不可靠时,我们如何可以宣称我们能认识这个客观世界,又如何知道我们的认识结果符合客观世界呢?这些问题在古希腊就提出来了,至今也仍然困惑着我们。下面看古希腊哲学家是如何回答这些问题的。

首先是苏格拉底(前469-前399)。苏格拉底70岁时因蛊惑青年罪被判处死刑。申辩时苏格拉底解释了自己的行为。他说有人得到德尔斐神庙的神谕,说他是雅典最智慧的人。但他知道自己对很多事情都无知,因此不相信这个说法。为了检验神谕,他四处请教那些号称有智慧的人,问他们什么是善、美德、正义等。他的办法是,我先假定你是对的,然后提出各种具体情况,看你是否能自圆其说。结果他发现,那些号称有智慧的人并不能自圆其说,而且还不知道自己不知道。于是他说,神谕是对的,他的智慧仅在于他知道自己不知道,而那些人连自己不知道都不知道。他的讨论方法总是从一般概念开始,然后用各种具体现象来检验对方是否真的理解了这个概念本身,因此其方法本质上是从具体到抽象的归纳过程,或者是从现象寻找本质的归纳推理过程。[12]亚里士多德后来评论说:“有理由把两件东西归功于苏格拉底:归纳推理和普遍性定义;这两者都是知识的起点。”[13]苏格拉底把这种寻求普遍性的方法作为寻找真理的方法,这样真理就被定义为普遍必然的知识。这就是古典科学观的核心,也是苏格拉底的最大贡献。

柏拉图(前427-前347)是苏格拉底的学生。苏格拉底寻求事物本质的方法启发了柏拉图,他也坚信哲学应该寻求事物的本质。但柏拉图面临一个难题:本质应该存于何处呢?是在事物中还是在人脑中,或另有他处?柏拉图的问题是合理的。因为按照定义,本质是完美和普适的,但现实事物既不完美也不普适,人的感觉又极不可靠。因此,完美普遍的本质不可能存在于事物和人脑,而应另在他处。于是他认为,一定还存在一个不同于人脑也不同于自然界的世界,所有的理念都存在于这个世界里。他把这个世界叫理念世界(the world of ideas)。现实事物不过是对其理念的不完美模仿或“分有”。那理念是如何进入人脑呢?为什么人需要通过学习才能知道这些理念?于是他发明了一个解释,即所有理念是在人出生前就预存在人脑之中了,只是以沉睡的方式存在。人只有通过学习才能唤醒这些理念,才能知道这些理念。人越是努力学习和思考,唤醒的理念就越多,人就越博学智慧。大家之所以能形成相同的理念,是因为它们本是同源的。这就是柏拉图的理念论(idealism)。中国宋代哲学家朱熹提出“理一分殊”、“月映万川”,这和柏拉图的理念论有异曲同工之妙。

支持柏拉图理念论的主要知识基础是数学。毕达哥拉斯学派在数学和几何学方面的成就给柏拉图留下深刻印象。数学中处理的数量、形状与关系都是抽象和普适的,而且都比现实世界的对应物更加完美精确。例如,没有比“比定点定长的轨迹”更圆的圆。它们可以计算、推导和操作。只要前提正确,过程正确,结果一定正确。数学的抽象性、普适性和必然性启发了柏拉图,他把数学看成是理念世界存在的最有力证据。柏拉图非常看重几何。据说他在雅典学院大门上说道:不懂几何者,请勿入内。[14]哈佛大学数学家丘成桐干脆就认为柏拉图是一个几何学家,因为柏拉图发现数学中仅存在的五种正多边体:正四面体、正六面体、正八面体、正十二面体、正二十面体。认为它们分别代表构成世界的五种元素——火、气、水、土和以太。后来欧几里得证明了这个发现,这些多面体也因此被称为柏拉图多面体。柏拉图还提出过三个不可能尺规作图:三等分一任意角、方圆同积、倍立方体。这三个问题直到19世纪才被法国数学家伽罗瓦用代数方式证明,并创造了群论。[15]

其实,为什么这个宇宙可以用数学精确描述和表达?为什么数学可以如此精准简洁地表现物理世界及其运动规律?这是长期困扰世界上一些最优秀哲学家、物理学家和数学家的一个大问题。[16]自然规律的简洁性使他们相信,这不太可能像是偶然现象。如果不是偶然,那必须假定存在超自然的神。是它设计了一切,并确保人类可以理解。这为“前定和谐“理论提供了基础,也是自然神论在自然科学家们中非常流行的原因,即宇宙秩序暗示了“神”的存在,但这个神不是基督教里那个人格化的上帝⑤。

公元3世纪普罗提诺把柏拉图理念论发展成为新柏拉图主义,并用它作为基督教神学的理论基础。就这样,柏拉图的理念世界变成了基督教的天国,柏拉图也就成了西方基督教神学和理念哲学(idealism)的鼻祖。

亚里士多德(前384-前322)是柏拉图的学生,是马其顿国王御医的儿子。17岁时他到雅典跟柏拉图学习了20年。柏拉图去世后他回到马其顿担任亚历山大大帝的老师。亚历山大即位后柏拉图又重回雅典。因不满柏拉图学园继任者的办学理念而创办吕克昂学院,并在这里从事了他的大部分研究,直到62岁去世。亚里士多德是西方学术史上第一个百科全书式的人物。他的研究范围极为广泛,包括物理学、植物学、动物学、政治学、经济学、伦理学、诗学、音乐学、形而上学、逻辑学等,存世遗作多达46种。[17]

虽然他的很多科学理论都已被后世放弃,但他对科学方法论的贡献影响至今,尤其是逻辑学和形而上学。安东尼说,逻辑学是一门把坏论证从好论证中区别出来的学科[18],是有效推理和证明的工具,是人类理性思维的表现。亚里士多德把其逻辑学称为《工具论》,即思维与推理的工具。他系统研究了三段论及有效三段论的各种形式,并用符号和图式来代替概念和推理过程。这为符号逻辑奠定了基础。他的逻辑学对后世影响极大,康德曾说,“自从亚里士多德以来,逻辑学既没进步,也没退步”[19],可见其影响之深远。

亚里士多德把对有形事物的研究叫物理学(physics),他死后其弟子把他关于超越有形事物的研究称为后-物理学(meta-physics)。日本学者后来把“metaphysics”译为“形而上学”,即关于客观事物的哲学研究。亚里士多德认为客观事物可以用10种方式描述:实体、数量、性质、关系、位置、时间、姿态、外表、主动、被动。其中实体是核心,其他9种只是实体的各种表现。物理学研究的是实体的各种表现方式,形而上学研究实体本身。例如,他认为凡可用数学表达的认识都属于知识,只有不能用数学表达的认识才属于哲学,因为数量是实体的表现而不是实体本身。[20]这个分类法对西方哲学和科学都产生了巨大影响。事实上,他把柏拉图所钟爱的数学赶出了哲学,结果使数学成了最接近哲学的知识领域。亚里士多德也因此被称为“形而上学之父”。

亚里士多德有一句名言:“吾爱吾师,更爱真理”。这是事实而非虚言。他虽然从学柏拉图多年,但他并不完全赞同柏拉图的观点,尤其是理念论。他认为知识源于经验而非源于理念,实体存在于客观个体而不能独立存在。从这个意义上讲,亚里士多德是后世经验论哲学的先驱。因此他关心实体胜于关心理念。他认为,真理是主客观符合,只有经过验证的知识才是真理或知识。这就是著名的真理符合论,也是科学认识论的基础。

亚里士多德认为数学也很重要,但认为数学以逻辑为工具,是逻辑的表现,因此逻辑优先于数学。他把自然哲学知识分为形而上学(第一哲学)⑥、数学、物理学三类。认为形而上学和数学关心的是普遍和不变的存在,即普遍性与必然性;而物理学关心的是实体的运动与变化,因此形而上学优先于物理学。他还为人类的全面知识树立了样板,这启发了后来的百科全书学派。从此,知识的客观性、必然性、普遍性和系统性成了西方科学研究的基本追求。[21]

按照亚里士多德的分类,欧几里得和阿基米德都是物理学家而非哲学家,因为他们研究的是“事物的形式”。亚历山大大帝统治的马其顿帝国开启了东地中海的希腊化时期。位于尼罗河口的著名城市亚历山大城是希腊化时期最著名的学术中心。据说亚历山大图书馆藏书多达50万卷,是当时西方世界最大的图书馆。欧几里得(前325-前265)在这里完成了他的《几何原本》。《几何原本》价值在于他按严格的逻辑推理,构建了第一个公理化知识体系——欧几里得何学。这为后世的科学理论(尤其是数理科学理论)树立了知识体系构建的样板,后世学者纷纷效仿(如牛顿、斯宾诺莎)。欧几里得几何学体系从23个定义、5条公理、5个公设出发论证了467个命题。他从有限几个定义、公设、公理出发,逐步由浅入深、由简入繁地证明古埃及以来几乎所有的几何学定理。[22]

这种做法是欧几里得几何学体系的主要特点,符合亚里士多德逻辑学中的演绎逻辑推理模式。然而按照亚里士多德逻辑学,最原初的三段论的大前提必然是未经证明的公理,以后所有推理得到的定理都是对这些公理的应有之义的进一步发掘。也就是说,所有定理在原则上都已经包含在最初始的定义、公设、公理之中了。从这个意义上讲,虽然演绎推理可以保证知识的必然性和可靠性,但不能增加新知识。这是为什么1800年后培根要写一本《新工具》,重新提出归纳法。因为归纳法虽不能保证知识的必然性和普遍性,但可以增加新知识。这是后话。无论如何,欧几里得在其几何学中,实现了亚里士多德在《工具论》中提出的知识建构梦想。

最后是阿基米德(前287-前212),他的贡献在于他在研究中不仅把数学和物理结合起来,还引入了实验方法和工程方法,因此我认为,他是第一位具有近代科学精神的古代科学家。阿基米德生于意大利的叙拉古,父亲是天文学家和数学家。据说他父亲曾送他到亚历山大图书馆学习。在那里他跟许多数学家(包括欧几里得)学习,这培养了他对数学的热爱。在数学上,他用圆内接多边形和圆外接多边形的方法计算圆周率。通过不断增加多边形的边数得出223/71<π<22/7。他称这叫“逼近法”。这个思路后来启发了莱布尼兹和牛顿发明了微积分。他自己则也用这种方法研究了和曲线、曲面、球体有关的一些数学问题。

在物理学方面,阿基米德发现了浮力定律(浮力等于排水量)。此外他还研究很多简单机械,如杠杆、螺丝、滑轮、齿轮等。他发现了杠杆定律,即杠杆两端力矩相等则杠杆平衡。于是他说,“只要给我一个支点,我就可以举起整个地球”。因此,这个点被称为“阿基米德支点”。据说,他利用杠杆原理发明的投石机,可以向敌军大量投射石头和标枪;利用滑轮原理发明的起重机,能将敌舰抓起来;利用螺旋线原理发明的螺旋式抽水机,可以用于深坑抽水。阿基米德后来死于乱军之手,据说他留下的最后一句话是,“别碰我的圆”。阿基米德是古代世界最了解简单机械原理的科学家。近代最接近阿基米德的人可能是达·芬奇。达·芬奇留下的草图中有很多根据简单机械原理设计的机器,如机关枪、直升机、坦克车、机器鸟等。但阿基米德用数理原理来说明其设计,而达·芬奇则用精确绘图来表现其设计,所以阿基米德是科学家,而达·芬奇是艺术家。

从苏格拉底到阿基米德,我们可以清楚地看到科学是如何在古希腊哲学中孕育、成长,并最终脱离哲学而独立的过程。苏格拉底提出知识的普遍性,柏拉图认为知识应该像数学那样客观、普遍和必然。亚里士多德则把柏拉图的主观理念论改造为客观的经验论,同时通过逻辑学强化了知识的系统性。于是古典科学观——知识的客观性、必然性、普遍性和系统性——基本成型。欧几里得第一次在几何学中展现了古典知识体系的构建方式与原则,而阿基米德则显示了如何把这种知识用于自然探索和工程实践。在这个发展中,柏拉图的理念论为天文学、经典力学、几何光学等数理科学提供了理性主义传统;而亚里士多德的真理符合论为声光电磁热等实验物理学提供了经验主义传统。阿基米德则为它们的实践运用提供了样板。这三大传统(理性传统、经验传统、应用传统)共同促成了古典科学观的形成,为近代科学方法论奠定了基础。后来培根提出了实验方法、笛卡尔创造了解析几何、莱布尼兹和牛顿发明了微积分,才再次推动了科学方法论的革命。然而这次革命只是丰富了而非改变了古典科学观。科学是客观、普适、系统、必然的知识,这至今仍然是大多数科学家的基本信念。⑦直到20世纪40年代逻辑实证主义垮台,这个信念才真正受到挑战。然而,这个挑战只是把古典科学观从事实判断变成了价值判断,即科学追求客观、必然、普适、系统的知识,而不再说“科学是客观、普适、必然、系统的知识”。这就是第三次科学观革命了。[23]

古希腊学术不仅奠定了古典科学观的基础,还在三个方面影响了今天人们的科学认识和行为。

一是对科学方法的执着追求(方法论意识)。由于有了古典科学观,必然会产生对满足古典科学观的方法的执着追求。这种方法追求不仅包括对科学方法论、认识论基础的一般性哲学探讨,还包括对各门学科方法论的具体探讨。以至于今天确定某个研究成果是否科学,主要是看其方法是否符合相应的研究方法论标准。这种严格的方法论意识,即这种用方法来判定知识水平的做法,其实源于古希腊,尤其是亚里士多德、欧几里得和阿基米德。而这种科学观和科学方法论的自觉意识,似乎尚未在中国真正扎根。

二是区别知识与观点。古希腊人把真理等同于知识,认为探索真理就是探索知识。经过古希腊哲学之后,认为只有满足古典科学观的认识才可称为知识,否则只能叫观点。这个区分对西方学术传统至关重要,这意味着学术追求的是知识而不是观点。西方学术界仍然流行一句话:“人人可以有观点,但只有少数人有知识”(Everyone can have opinions,but only a few have knowledge)。意思是说,观点不重要,重要的是知识。而把观点变成知识的过程就是学术研究。因此研究不仅要提出不同观点,更要把它们发展成为永恒知识。学术进步主要不在于提出新观点,而在于证明其客观性、必然性、普遍性和系统性。古希腊哲学对知识和真理观念长达200多年的思考和追求就是一例。在复杂多样和变动不居的世界中寻求唯一性和不变性是极为自然合理的发展,中国古代也有过类似追求,如《周易》和《老子》。但这些思想萌芽未能未发展成科学,原因之一是他们后继无人。如果没有柏拉图、亚里士多德、欧几里得、阿基米德,苏格拉底的知识观大概也会沦为一颗流星。追求客观、必然、普遍、系统的知识,这才是真正的学术挑战。

三是关于从事学术研究的必要条件。亚里士多德认为,从事哲学研究需要三个条件:惊奇、闲暇和自由。惊奇是主观条件,指好奇心、怀疑精神与独立思考能力;闲暇是客观条件,有钱才能有闲;自由指能自由思考的人。后两条使古希腊学术有一种贵族性质,今天争议最大的也是这两条。学者希望社会为其提供足够的研究条件,让他们可以有时间从事自由研究,这并不错。但以目前学术队伍的规模,要社会提供这种支持似乎不太现实。美国也只能支持少数学者(不到10%)从事自由研究,其他人则既无闲暇也不自由。

从以上简要回顾可知,始于古希腊哲学的西方科学确实是一种特殊的知识传统,即对客观、必然、普适、系统知识体系的持之以恒的追求。这种知识传统是科学的核心,并最终发展成为今日科学。因此可以合理地把古希腊看成是世界的第一个科学中心。

然而这个科学中心很快就衰落了,而其衰落与古希腊科学传统无助于社会且远离实践有关。本-大卫考察了这段历史。他发现,当时古希腊最需要的是与治国有关的政治哲学及营造良好民俗有关的道德哲学,因此以认识自然为使命的古希腊自然哲学对社会的作用有限,结果它很快就被边缘化了,仅仅存在于一些小圈子里。这个趋势一直延续到希腊化时期和古罗马早期。随着罗马帝国征服地中海东部,到公元2世纪左右,古希腊自然哲学就衰落了。按本-大卫的说法是,古希腊科学“先是一段潜伏期,然后是短暂而辉煌的繁荣期,接着是漫长的停滞期,最终是衰落”。[24]本-大卫的研究表明,非功利性取向恰恰是让古希腊科学衰落的原因。

汤浅光朝也研究了这段历史。他发现,和古希腊的辉煌科学成就相比,其在技术领域的空白令人惊讶。为什么会出现这种情况?汤浅光朝认为这与古希腊奴隶制有关。技术属于奴隶,科学属于贵族,因此古希腊只发展了科学而没有发展技术。汤浅光朝总结说,“科学之苗如果不在产生各种技术的大地中扎根,不在民众生活中吸取丰富养料,那么它最后还是要枯萎”[25]。汤浅光朝的研究表明,科学如果不能和技术结合,不能造福社会,它本身最终会成为无源之水、无本之木。

他们的研究共同支持了一个看法:科学只有满足社会需要,和技术结合,才可能健康发展。这确实是一个值得我们注意的看法。

最后一个问题,如果传统社会没有对自然研究的需要,但有稳定社会和人心的需要,那在传统社会中政治哲学和道德哲学(如中国儒家哲学和印度佛教哲学)得到发展,其实是更为自然的事。而在古希腊出现的自然哲学研究,反而是另类而非常态。若此,李约瑟关于中国古代为什么没有发展出科学的问题,实际上是把另类当成常态了。1500年后欧洲人重新发现这个另类,并把它与大国争霸及工业化联系起来[26],令其一跃变成近代学术主流,其中有逻辑合理性,但似乎并没有历史必然性。下面我们来探索这个过程。

三、科学与近代欧洲(1500-1945)

这一部分以近代科学发展为基本线索,探讨当代科学组织制度的欧洲起源。本部分有三个主题:一是欧洲科学中心转移;二是科学社会化过程,包括职业化、组织化和制度化;三是科学与社会的关系,尤其是科学与经济、政治、文化的关系。首先介绍基本背景,然后分别介绍意大利、英国、法国、德国的科学与科学制度发展。

1.基本背景

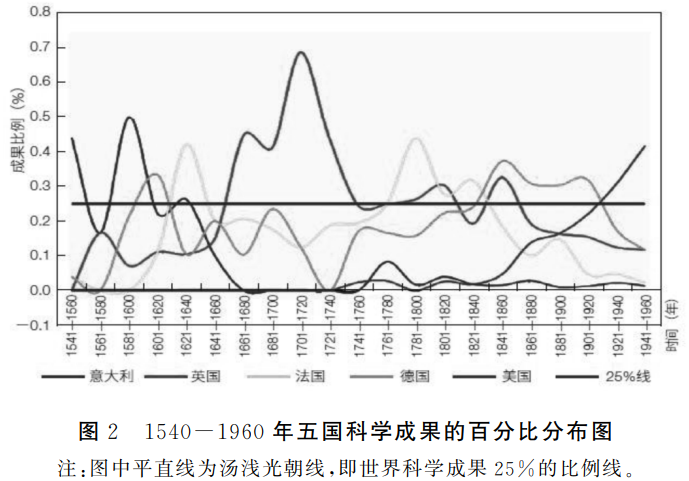

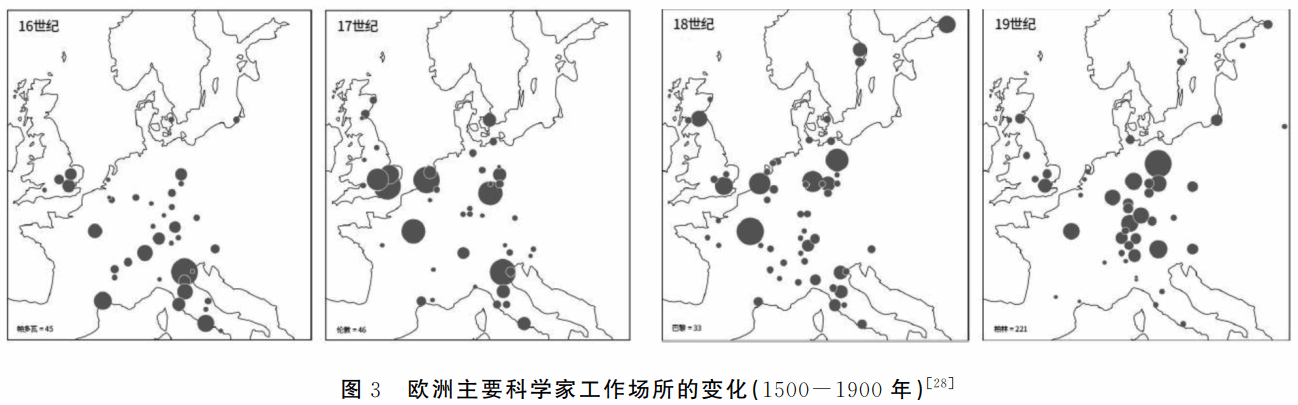

一是科学。根据汤浅光朝和赵红州的研究,从1500年到1945年,世界科学曾出现过五个高峰,分别是意大利(1540-1620)、英国(1660-1750)、法国(1770-1840)、德国(1840-1910)、美国(1920至今),因此出现过五次科学中心转移。但这个结论太简单,实际情况要复杂得多。图2和图3显示了当时的实际情况。

图2是潘教峰等人统计的近代欧洲科学的成就。[27]从图2可以看出三点:第一,根据汤浅光朝线,意法德三国各有两次越过汤浅光朝线,英国则有三次越过汤浅光朝线。也就是说,“科学中心”只是一个大致说法。在1540至1960年这400余年中,意英法德四国的科学发展虽各有特色,但基本是上相互影响、相互促进的。第二,在1680至1760年间英国有一个大爆发。1700年英国的科学贡献接近科学总成就的70%。直接压低了德法两国的比重。英国冲击波过去之后,法德两国先后进入高峰期。只有意大利是在短暂繁荣后就一蹶不振了。第三,比较各国的贡献(即各国曲线下的面积)可以发现,在这400余年里,英国贡献最大、法德次之,意大利再次之。即使在法德处于发展高峰期(1770-1910),英国的科学贡献也非常可观。到美国成为科学中心后,由于美国也是英语国家,可以顺利继承英国的学术成就,结果英美两国共同巩固了英语作为全球主要学术语言的地位。相反,拉丁语、法语、德语则先后失去了作为主要学术语言的地位。

图3是泰勒等人统计的近代1000名主要科学家的活动轨迹。图中圆点大小表示了曾在此地工作过的主要科学家数量。很显然,在这四百年里,欧洲同时存在若干主要科学活动中心,但这些中心的影响力随时间而变化。不同世纪确实存在主要科学中心,其轨迹总体符合汤浅光朝现象:16世纪在意大利,17世纪在英国,18世纪在法国,19世纪在德国。由此可见,欧洲科学发展实际上是多中心,而非单一中心的。

二是欧洲社会与经济。1500年时欧洲在政治上四分五裂,欧洲封建制把欧洲分成数百个小国和领地。国王和贵族们瓜分了所有土地并拥有领土上的农民。国王和贵族之间的战争与联姻使他们的领地像万花筒一样变化。国王和贵族们居住在城堡里,以城堡为中心形成早期城镇。走街串巷的手艺人和商人只有得到领主允许才能进入领地城镇经商。为了维持自身利益和行业标准,他们建立起跨地区行会。这些行会网络构成了欧洲最初的工商网。然而国王贵族严格控制土地买卖。商人和手艺人可以赚钱,但买不到土地。有钱但没有土地使他们只能在欧洲四处流动,形成一个特殊社会群体(“第三等级”)⑧。欧洲进入工业化后,工业资本密集化的特点使得资本变成了比土地还稀缺的资源。于是这些人转身变成资本家,开始大力推动工业化,同时推动反封建的社会革命,结果传统王侯和封建制一起在这场革命中败下阵来,欧洲从农业社会转变为工业社会。这就是欧洲的近代资本主义革命。欧洲的资本主义革命和工业革命共同促进了科学发展。

三是宗教。14世纪黑死病横扫欧洲,当时人们的平均年龄只有30岁左右,很多人没活到成年就去世了。现实生活的贫困使他们寄希望于天国,因此教会势力庞大。最初罗马天主教会独霸整个欧洲,连国王加冕和婚姻都要教皇批准。然而罗马天主教会的权势和腐败引起了王侯与百姓的不满。在他们的支持下,1517年路德发动新教革命,主张信徒可以不经教会而得救。这场革命席卷整个欧洲,彻底改变了欧洲宗教版图。从那时至今,天主教失去半壁江山。目前南部欧洲(意大利、法国、西班牙、葡萄牙等)仍是天主教领地,但北部欧洲(德国、英国、荷兰、瑞士、北欧诸国等)均变成了新教的领地。韦伯显然持新教立场,认为新教徒把勤俭致富作为虔信的证据,这促进了资本主义发展。后来一直有人论证,新教以自己的方式促进了科学发展。[29]

四是大学。从11世纪起,四处游学的学生和学者仿效工商行会建立了中世纪大学。起初在欧洲南部,后来向北部扩散。中世纪大学一般设文学、神学、法学、医学四个学院。文学院提供基础学术训练,是初级学院;神法医三院分别培养教士、律师和医生,是高级学院。文艺复兴以来的开放氛围让大学作为新生事物广受各地王侯青睐。当时办大学花费不多,校舍可以利用教会房产,费用主要是补贴教师薪水,其余来自学费收入。[30]办大学不仅可以为本地训练人才,还可以促进本地文化,彰显文化繁荣,提高本地声誉。这激发了各地王侯们办大学的热情。因此13世纪起,欧洲各地(各主要城市)出现了很多大学。最初办大学需要罗马教会批准,但新教革命后各教派自行创办大学⑨。于是大学如雨后春笋般在欧洲发展起来,新教地区增长更快。1800年有记录的欧洲大学已有184所,星罗棋布地分布在整个欧洲大地上。[31]办大学给欧洲带来了空前的文化繁荣,大学成了科学早期发展的主要基地。1800年左右欧洲出现了专业学院。到1944年欧洲已有大学214所,各类专业学院165所(主要为理工农医类专业学院和少量神学院及文理学院)。[32]这些学校多分布在经济文化更为发达的西部欧洲。

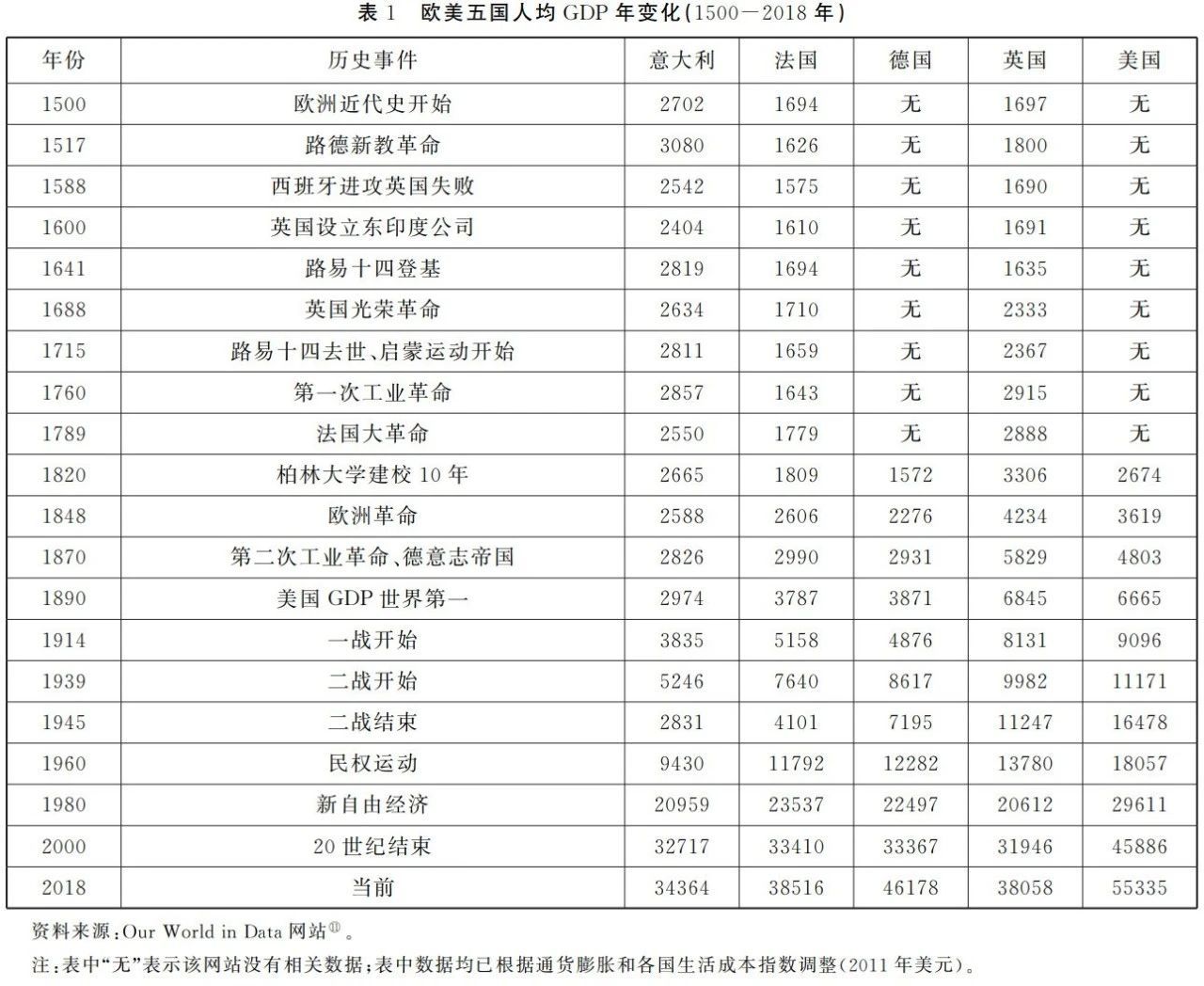

五是各国经济发展水平。表1罗列了近代欧洲的一些重要历史事件和当年人均GDP,旨在帮助读者设想当年欧洲的经济与社会生活。

从表1可以看到几点:

一是人均GDP水平。2011年世界银行制定的绝对贫困标准是人均GDP为每天1.9美元或每年697美元。按这个标准,1500年整个欧洲都处于贫困状态,每天只有4.6-7.4美元。直到1914年也才达到11-22美元。但二战后欧洲经济快速增长,到2000年欧洲人均GDP已达到每天87-93美元。经过500年发展,欧美变成了富裕国家。

二是意大利。1500年最富裕的国家是意大利。当时南部欧洲已经开始文艺复兴,贸易与文化的繁荣让意大利受益。直到1760年英国人均GDP才超过意大利。意大利的科学革命(1540-1620)就发生在这个黄金时期。

三是各国经济发展。早期欧洲强国是葡萄牙和西班牙。他们靠海外殖民地致富并称霸欧洲。1588年英国战胜西班牙,开始称霸欧洲。海外殖民地与工业革命为英国带来大量财富。于是英帝国一路上行,始终保持欧洲第一的经济强国地位,直到二战后被美国取代。[33]18世纪是法国世纪,19世纪是德国世纪,但它们在经济上始终不如英国。

四是欧洲社会变化。这450年欧洲发生了很多重大事件。到二战结束时,欧洲已经变成了一个完全不同的社会,在经济(封建经济解体与资本主义经济诞生)、社会(农村社会解体与城市社会诞生)、国家(封建王国解体与民族国家诞生)、政治(王权和教权式微与现代议会政治诞生)、社会思想等方面都发生了翻天覆地的变化。最终把欧洲从传统农业社会变成了现代工业社会。这为世界发展开辟了新天地,把世界带入新时代。

五是科学概念。在近代科学发展过程中形成了两种科学概念。一种是英国传统。在英国,科学(Science)就指经验科学,尤其是把观察和实验作为获得客观普遍必然性知识的基本方法。这是英国经验主义传统的反映。一种是德国传统。在近代德国,科学(Wissenschaft)指建立在理性和理念(Idea)基础上的知识系统。德国强调理性建构和逻辑推理是大陆理性主义传统的延伸。到了美国时期钟摆又回归英国传统。目前中国科学界主要接受英美科学观⑩。因此在德国学术文献中在涉及“科学”(Wissenschaft)这个术语时要特别小心,它很可能指一般知识(Wissen)或学问,而并非特指科学(Science)。英美传统认为,科学只是人类知识中的一部分,做科学和做学问可以是两回事。但在德国传统中它们可以是一回事。

这也造成德文汉译中的一个特殊挑战:在不同语境中,“ Wissenschaft”这个词究竟是译为“科学”,还是译为“知识”或“学术”?译者的选择往往会误导读者:或把广义的知识或学术理解为狭义的科学;或把狭义的科学理解为广义的知识和学术。

有了以上基本背景,我们结合近代欧洲科学发展,探讨下面三个主题。

2.16世纪的欧洲科学:重新发现科学

16世纪是近代科学的黎明期,然而这有其深厚的经济与技术基础。首先是意大利控制了地中海通往亚洲以及通往欧洲内陆的贸易,在意大利各城邦聚居了巨量财富和大批商人,意大利成了当时欧洲最富有的国家。其次是十字军攻陷东罗马帝国首都拜占庭使大量古代希腊罗马文献流入欧洲,欧洲从12世纪起开始进入文艺复兴,意大利成为直接受益者。意大利的权势者和富人们(如美第奇家族)热衷赞助新思想和新文化。思想与文化的开放使意大利成了欧洲文化最发达的国家。米开朗琪罗的雕塑、拉斐尔的绘画、达·芬奇的机械设计,都是那个时代文化盛景的反映。

虽然中世纪在思想领域是黑暗的,但与经济生活紧密相关的技术进步和积累却从未停步。例如,与农业相关的农业与畜牧业技术,与食物保存有关的香料与食品加工技术,与纺织有关的漂染纺织等技术,与生产生活用具有关的采矿、冶金与金属加工技术,与动力有关的水车与风车技术,与机械传动有关的齿轮与钟表技术,与海上贸易有关的造船与航海技术,与陆路交通有关的车辆和驾具制造技术,与战争有关枪炮制造技术与火药技术,与城堡、教堂、宫殿有关的建筑与建材技术,与商业贸易信贷有关的银行与票据技术,与各行业有关的行会贸易组织管理技术,与海外殖民地管理有关的标准化行政管理技术,以及大量其他生产生活技术如皮革、制皂、酿酒、制陶、木工、造纸、印刷技术等。这些技术到中世纪末期都有了相当丰富的积累,它们为后来的科学革命奠定了基础,如伽利略的反射式望远镜、枪炮弹药研究和军事技术研究。

中世纪末期机器使用也已非常普遍,1080年对英国3000个村庄的调查,发现了5624个水磨房;几乎所有教堂都有定时敲响的钟楼;陆路和水路运输无处不在。这令牛津学者罗杰·培根(R.Bacon,1214-1292)畅想,未来“机器让我们远洋不用桨,车不用动物拉,……可以飞的机器,……可在海洋和河流深处移动的机器……”[34]达·芬奇留下的极富想象力的机械设计,如螺旋桨直升机、扑翼飞鸟、机械车、起重机、船用螺旋桨、坦克、排射炮、人型机器人等50多种机械装置[35],这些可以看作罗杰·培根畅想的依据。这个畅想比弗朗西斯·培根的那句名言——知识就是力量——要早四百年。可见中世纪工匠传统已经达到相当高的水平。然而和古希腊类似,这些源于工匠传统的技术没有转化为科学。科学与技术仍然分道并行,直到18世纪才彼此相遇,共同引发第一次工业革命。

16世纪科学成就并不多,汤浅光朝记录的主要有哥白尼的日心说(1543),维萨留斯的《人体结构》(1543),伽利略(1564-1642)的科学成就(包括钟摆研究(1583)、《论运动》(1590)、发明空气温度计(1597)、自由落体法则(1603)、发明天文望远镜(1609)、《托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》(1632),第谷的天文观察记录(1576)以及在第谷基础上开普勒提出的行星运动三定律(1619),吉尔伯特的《论磁铁》(1600)等。伽利略的运动力学研究开启了近代科学的实验研究传统。

这一时期科学成就的重要性很大程度上是因为它们为牛顿力学提供了基础。正是在哥白尼的天文学研究、伽利略的运动力学研究、第谷的系统天文观测记录和开普勒的行星运动三定理的基础上,牛顿得以建立他的经典力学体系,实现了地表物体运动和太阳系行星运动的大统一。正是这个石破天惊的成就,把第一次科学革命推到高峰。

本-大卫认为,这个时期意大利的艺术家、技术爱好者和自然哲学家都是近代科学家的“雏形”。[36]这个说法有道理,因此探讨科学起源应该包括对这些“准科学家”的研究。艺术家源于文艺复兴,技术爱好者源于工匠传统,自然哲学研究源于中世纪大学,尤其是以亚里士多德自然哲学为主要对象的经院哲学研究。本-大卫注意到,当时大学学者和艺术家及工匠分属两个社会阶层,前者在大学里教书,后者在作坊里制作。这个分裂严重妨碍了两者间的交流和互补。后来在科学上有成就的人大多有跨界经历,如伽利略和达·芬奇。但作为社会身份,当时的自然科学家更愿意以自然哲学家自居,因为这样可以把自己纳入伟大的古希腊传统⑫。

这一时期的科学家都是业余爱好者,要么是自己有钱,要么是被人供养,科学研究纯属个人爱好。这些业余爱好者组成各种兴趣小组即学社(academy)。学社是近代科学的最初组织形式,是当代科学学会的鼻祖。本-大卫研究了这一时期意大利的各种学社。 1400-1799年间出现的学社多达657个,可分为文学(367)、科学(31)、医学(12)、法学(13)、神学(44)、戏剧(95)、其他(95)七类。[37]可见意大利文艺复兴的重点是文学而非科学。科学学社数量在1550-1574年和1650-1699年出现过两个高峰,随后逐步减少。与此同时,意大利科学也逐渐退出科学高峰期。本-大卫发现,当时人们不把科学家看作是一个特定的社会群体,而是把他们混同于艺术家与工匠群体如达·芬奇、伽利略,科学家们确立自己独立身份的努力就失败了。[38]科学真正确立自己的独立身份并获得学界和社会认可,已是17世纪的事了,其中牛顿的贡献功不可没。

3.17世纪的欧洲科学:牛顿革命

17世纪被誉为伟大的科学世纪,而这个世纪最伟大科学成就是牛顿于1687年发表的《自然哲学的数学原理》(以下简称《原理》)。据说牛顿从1665年起就在研究他的伟大学说,但他对研究结果秘而不宣。1684年哈雷为计算哈雷彗星轨道向牛顿请教,牛顿告诉他,引力与两点距离的平方成反比。哈雷大喜,于是劝牛顿发表其研究成果。在哈雷的极力劝说、资助与编辑下,《原理》于1687年发表。

1706年哈雷根据牛顿的理论计算了哈雷彗星轨道,发现其运行周期为76年,于是预言该彗星将于1758年回归。1758年哈雷彗星果然如期回归。这是牛顿天体力学的第一个成功预言,它奠定了牛顿经典力学至高无上的地位⑬。在天体物理学史上,只有1919年爱丁顿的日食观察可以与之媲美,爱丁顿发现星光确实在太阳引力下发生弯曲,从而证明广义相对论正确。然而正是这个观察,推翻了牛顿力学的绝对空间假说。

但我认为《原理》在思想史上的意义远大于爱因斯坦的相对论,因为牛顿处于一个神学统治的时代。这个特定时代背景使《原理》发挥了破除神学束缚、展现科学思维、开启民智的特殊作用。牛顿在《原理》中完全遵循欧几里得几何学的公理化模式:从基本定义和定律推导命题,然后用实验和观察结果检验结果。该书共三卷。第一卷首先给出物质的质量、时间、空间、向心力等基本概念;然后直接给出运动三定律:(1)惯性定律:静者恒静,动者恒动。(2)加速度定律:F=ma。(3)作用力等于反作用力定律:F= - F'。并用它们研究自由空间中的物体运动。第二卷研究了在给定阻力(包括气体、流体与波动)条件下的物体运动。这两卷主要是以地球上的物体运动为对象,仅偶尔涉及天体运动。但到了第三卷(论宇宙系统),牛顿直接把三大运动规律用于分析太阳系的行星运动,得到万有引力定律(F=GM1M2/R2)⑭。这一步可谓石破天惊,因为这意味着牛顿假定天体运动和地表物体运动有相同规律,从而直接否定了教会关于天体神圣的说法。1758年哈雷彗星回归宣告了牛顿力学的成功,遂使《原理》成了近代科学思维与方法论的典范⑮。

《原理》的公理化体系恢复了自古希腊的唯理主义传统,而用前人科学实验和天文观察记录检验理论推论则体现了近代英国经验主义传统。面对牛顿力学的成功和欧洲这两个水火不容的认识论传统,康德花了整整十年时间才想出一个妥协方案,他创造了一个新的认识论体系——先验综合判断,即人类用先验的认识形式来整理后天的经验。其中“先天”源于大陆唯理主义,而“综合”来自英国经验主义。然后他用整整一本书——《纯粹理性批判》(1781)——来解释他的新认识论,回答了以牛顿为代表的自然科学理论何以可能。结果这本书引发了整个德国古典哲学运动,我们至今都能听到它的回响⑯。

牛顿无疑是近代科学史上最伟大的英雄。除了牛顿外,17世纪还有一些重要的科学伟人,如法国科学家笛卡尔(1596-1650)。笛卡尔虽然生于法国,但和莱布尼兹一样主要在更为开放的荷兰从事研究。他的主要科学贡献是提出笛卡尔坐标系,创立了解析几何方法,这为用代数方法解决几何问题奠定了基础,从而使在运动力学和曲线研究中采用数理方法提供了可能,结果是发展出了整个法国数理学派。

莱布尼兹(1646-1716)的贡献是发明了微积分。现在一般认为,牛顿和莱布尼兹分别独立创造了微积分。但当时牛顿对自己的微积分方法(流数法)不是很有把握,因此不肯公布自己的研究成果⑰。让牛顿最不放心的是“无限小”概念(这是微分学的基础)。因为“无限小”看起来不像是一个数量而像一个“不断变化的幽灵”。然而,不容忍这个“幽灵”就无法处理运动与曲线。“无限小”概念困惑了欧洲数学界百余年,直到19世纪法国数学家柯西(1789-1857)用“极限”取代了“无限小”,微积分才被认为有了可靠基础⑱。

微积分的发明使得物理学(主要是天体力学和运动力学)迅速数学化。这为近代科学创造了一个新标准,即认为只有当一个学科可以被数学化时,它才是一个真正的科学。这个思想源于古希腊的毕达哥拉斯学派(“万物皆数”),牛顿成了其近代继承者。如牛顿在《原理》序言中所说,他的目的是要使自然哲学研究数学化。因为源于工匠传统的力学是不精确的⑲,他要用精确的几何学方法来重建完美的运动力学体系,因此该书标题是《自然哲学的数学原理》。[39]然而这个标准值得商榷,因为迄今为止,数理方法在化学、生物学、医学等领域中使用都非常有限,它们的进步主要靠实验和观察而非数理方法。[40-41]

虽然出现了《原理》这样的伟大成就,科学也获得了社会广泛认知,牛顿甚至被封为爵士(1705),但英国的科学专门化、职业化和制度化进展并不明显。比较突出的变化是大学开始增设科学教授岗位。例如在1575-1704年间,牛津、剑桥、爱丁堡等大学至少在数学、天文、几何、自然哲学、植物学、化学等领域设立了11个教授职位。[42-43]1662年英国皇家学会(academy)成立,但和意大利的学社类似,也都是业余爱好者俱乐部。他们定期组织学术交流活动和举办公共讲座。通过皇家学会,英国涌现了一批伟大科学家如牛顿、胡克、哈雷、波义耳等。但这个势头没有维持多久,最后连牛顿本人1696年都离开剑桥大学到皇家制币局当局长去了,直到1727年去世为止。

如何解释英国科学的这个涨落呢?不同学者给出了不同的解释。莫斯科大学教授黑森(Б.М.Гессен)认为,当时英国已在航运和船舶、采矿和冶炼、枪炮和弹道研究等领域提出了很多力学问题,这些力学问题为牛顿的力学大综合提供了直接激励。美国著名科学社会学家默顿认为,当时英国技术、经济与社会发展的需要是重要原因,但当时英国的新教价值观(刻苦、勤奋、理性、谋利、虔信)也是重要原因。英国著名科学社会学家贝尔纳则认为,不应完全从功利角度解释英国科学发展。牛顿时代的学者们仍沉浸在古希腊学术传统当中。他们把自然哲学看成是高尚事业,希望通过自然哲学研究把自己融入这个伟大传统。但他们没有意识到这个传统已是落日余晖,也没看到正在诞生的新传统。本-大卫认为,虽然1688年光荣革命后英国社会思想已经比较自由开放,但缺少聚焦,这不利于积累起对科学的强烈诉求。而对岸的法国正好相反,面对专制保守的封建制度,社会更容易积累起强烈动能。结果英国科学衰落了,法国科学兴起了⑳。这些说法涉及了不同方面且都有道理。但我认为还有一个重要原因,即当时科学传统与工匠传统仍然处于脱节状态。17世纪末英国已处于第一次工业革命前夜,但这次工业革命几乎都是工匠们搞起来的,科学家贡献不大。直到第二次工业革命时科学才真正成为工业与技术进步的动力。换言之,当时英国科学远离社会生活,缺少来自社会的强大刺激,因此和古希腊和意大利一样,英国科学也不可避免地从高峰跌落了。

也就是说,到17世纪末英国科学仍然是一种新知识运动,还不是改造社会和发展经济的力量,因此没有得到社会的认可和支持,结果科学制度化即使有也很孱弱。近代科学的真正制度化是从18世纪的法国开始的。

4.18世纪的欧洲科学:法国的崛起

18世纪欧洲科学发展最引人注目的现象是法国的崛起,巴黎成了世界科学中心。首先是围绕数理科学,欧洲出现了一大批数理科学家,他们围绕微积分、天体力学、运动力学发展出了整套的数学理论,为微积分广泛运用提供了方法和工具,使得数理科学快速走向成熟。物理学同时还在电磁光热等领域开疆辟土,新学科不断涌现。自然爱好者创造了“natural history”(博物学)这个术语,用新眼光看待自然界中的万事万物,博物学的发展还带动了矿物学、地理学、地质学、植物学、动物学、人类学、生物学等领域出现。天文台、博物馆、植物园等成了最时髦的科学新设施。政府举办科学院来褒奖科学。法语成了当时的科学语言。

法国的兴起分为两个阶段:路易十四阶段(1661-1715)和法国大革命阶段(1789-1814),中间过渡期是启蒙运动。路易十四(1638-1715)被认为是法国历史上的开明君主。四岁半登基、24岁亲政、1715年去世,实际执权54年。在执政期间,他主张君权神授与绝对君主制。他主持修建了著名的凡尔赛宫,还把大贵族都请来住在宫中以防止他们干扰地方政务,以便加强中央集权制。他统一了全国行政和全国教会,宣布天主教会为国教,禁止宗教自由。他镇压新教,迫使20多万胡格诺教信众逃亡。他还不断发动战争(5次)来扩大帝国疆土。到1700年法国已成为欧洲大陆最强大的国家。路易十四不仅善执政、会打仗,还崇尚古典艺术,提倡文化教养。他喜爱古罗马艺术,尤其欣赏罗马帝国时期的夸张与奢华。他到处收集精美艺术品装点凡尔赛宫,任命专门艺术家负责设计和装潢凡尔赛宫,结果凡尔赛宫变成了巴洛克风格的典范。他还创办了皇家芭蕾舞学院,为法国芭蕾舞制定了特定的规范和程式,还亲自参加演出。他还在凡尔赛宫制定了一套特殊社交礼仪和行为规范,并身体力行。“皇帝对所有人点头!”结果凡尔赛宫成了所有欧洲宫廷竞相模仿的对象(尤其是德语区和俄国),法语成了欧洲上流社会的通用语言。连身为德国人的莱布尼兹都主要用拉丁文和法文写作。巴黎成了欧洲文化中心㉑。

这种君王当然不会忽视科学。从意大利和英国传来的消息让他认识到,科学对国家有用。但他希望把科学控制在自己手中,让科学为国家服务。路易十四这种思想开启了欧陆国家主义的科学体制。1666年他批准成立“巴黎科学院”,1699年又改名为“巴黎皇家科学院”。刻意用“皇家”二字显示皇帝的恩宠。这个举动带动了欧陆各国,它们也纷纷建立国家科学院,如普鲁士科学院(1700)、圣彼得堡科学院(1724)、瑞典皇家科学院(1739)等。法国皇家科学院常设院士56人,均为巴黎上流人士。院士有固定津贴,学院经费由皇家提供,这是首个科学的国家资助制度。路易十四还创立了巴黎天文台(1666),该台开展了最早的地球测量,建立了今天的公制系统。巴黎对科学的支持影响了地方科学机构的发展,法国出现了一大批地方性科学院和科学学会。它们为法国科学崛起提供了社会基础。[44]

然而,路易四十的好大喜功、穷兵黩武和奢侈豪华给法国带来了沉重的经济负担。到他去世时,法国已是负债累累。他的继任者不得不征税填补国库㉒。托克维尔认为,对贵族削权,对穷人课税,把市民排除在政治权力之外,是导致法国大革命的三大主因。[45]但直接激发法国大革命的却是启蒙运动。启蒙运动呼吁人的解放,倡导科学理性,反对君权神授和教会权威,结果启蒙运动变成了一场思想解放和科学普及运动,最后演变为社会革命。启蒙运动的两个主力是伏尔泰和百科全书派。

1726-1729年伏尔泰(1694-1778)因受到政治迫害流亡英国[46],他参加了牛顿的葬礼(1727),目睹了英国人对牛顿的敬重。他认定英国在经济和政治上的领先源于其先进的思想,于是他回国后大力宣传牛顿理论和牛顿哲学思想㉓。既然牛顿可以发现天体运动规律,预测天体运动,说明人可以认识宇宙,而不必依赖神启。人应该从宗教阴影中解放出来,方法就是彻底地坚持理性原则㉔。于是,人的解放和理性原则成了法国启蒙运动的两大原则。怀疑一切,任何观点只有经过理性法庭审判才能获得存在的合法性。本着这种精神,热情冲动的法国人把路易十六送上了断头台,用共和制取代了君主制,制定以普适原则为基础的拿破仑法典,并由拿破仑用枪炮把它传遍欧洲。这些历史事件背后发挥引领作用的就是启蒙思想。1791年伏尔泰被认为是法国大革命先驱,死后被安葬在先贤祠。

百科全书是指由法国启蒙派思想家狄德罗(1713-1784)和法国数学家达朗贝尔(1717-1783)共同主持编写的一部百科全书,全名为《百科全书,或科学、艺术与工艺详解词典》,于1751-1772年间陆续出版。全书首版共28卷(17卷文字,11卷图例)。后来又继续补充新条目,1780年再版时又增加4卷文字、1卷图册和2卷索引,总共有35卷,包括71818 篇文章和 3129 幅插图。先后有160多位作者为该书撰稿,其中包括伏尔泰、孟德斯鸠、魁奈、杜尔哥、卢梭、布丰、孔狄亚克、霍尔巴赫、爱尔维修等欧洲著名知识分子,这些人被称为“百科全书派”。他们在启蒙运动中发挥了普及科学、开启民智的作用。

起初出版商是让狄德罗翻译英国的《艺术与科学通用词典》。但狄德罗认为该书思想保守、内容陈旧,故建议编撰新的百科全书。他说:“这套百科全书不仅应该包括学院里已涵盖的知识领域,还应该包括所有人类知识分支。全面的知识将赋予人们改变共同思维方式的力量。”[47]该书扉页插图清楚显示了该书宗旨,一群漂浮云端的男女代表人类各种知识,他们簇拥着被称为“知识之王”的哲学,而这位哲学之王正在伸手掀开真理女神的面纱。就在面纱被揭开那个瞬间,真理的光芒照亮寰宇。

该书的另一个贡献是首次提出一个人类理解分类图谱㉕,被称为“狄德罗与达朗贝尔之树”。这个图谱把人类理解分为记忆与历史、理性与哲学、想象与诗歌三类。科学在理性与哲学类。科学又被分为两类:自然科学(science of nature)和人的科学(science of human)。自然科学也分两类:自然的现象(自然科学)与自然的运用(技术工艺)。这是西方历史上首次把技术工艺知识纳入人类知识体系。把工匠传统也纳入学术殿堂,显然是在向学院派传统挑战。人的科学中包括灵魂科学、逻辑(思维、记忆、交流)、伦理(伦理、法律、社会、政治、经济)。编制者似乎认为,人类伦理与社会行为也可以成为一种普遍必然的客观知识。按这个思路就可以理解为什么后来法国哲学家孔德(1798-1857)会提出实证科学的概念,并把社会学看成是实证科学。而德国哲学界则走了相反的路。他们发展了“精神”的概念,把“人的科学”变成了“精神科学”(science of spirit),并希望从人的精神运动中演绎出整个人类知识体系。然而至少到目前为止,还看不出人的科学或精神的科学如何变为普遍必然的客观知识。

狄德罗允许条目作者借题发挥,发表个人见解,针砭时政,抨击王权、讽刺教会。严格地说,这不符合百科全书撰写的客观性要求,但却非常符合法国当时的公共舆论氛围。[48]但这给该书带来巨大麻烦。该书一出版就引起争议,不断遭到教会和政府审查。1759年该书被禁,达朗贝尔退出编辑部,只留狄德罗独自负责。出版商还瞒着狄德罗把自己认为危险的段落删掉。该书也不得不到更为开放的瑞士印刷,然后在欧洲出售等。但该书一经出版就获得欧洲知识界的普遍欢迎,预订者多达4000人。该书先后售出25000册。该书的出版成为欧洲思想文化界的重大事件。

经过启蒙运动的思想洗礼,1789年法国大革命爆发。法国大革命中国民议会关闭了所有传统大学,在土木、矿冶、军工等领域建立了一批专业化高校——大学校——取而代之。一大批科学家被招募到新学校任教,正是这些科学家和他们的学生们把法国科学推上了新高峰。拿破仑称帝后承袭共和政府的做法,由国家负责科学与教育事业,负责举办学校和办学经费,所有教师都是政府公务员,学生毕业后按国家需要分配。这是欧洲历史上第一个国家主义的科学体制和高等教育体制。拿破仑还恢复了大学,但按大学校模式对它们进行了改造。在这个过程中,科学作为整体第一次成为社会大众舆论的中心,第一次获得社会大众的普遍认可和广泛支持,第一次成为影响社会和改造社会的工具,第一次出现了由国家力量支持和推动的大规模科学职业化和制度化。这个模式先后影响了德国和俄国,然后通过它们影响了中国,成了中国科学与高等教育体制的重要特色。

法国大革命中法国高等教育的变革已有很多介绍,这里仅以巴黎理工学院为例来说明大革命对法国科学的影响。[49]巴黎理工学院是1794年在大革命的风雨中建立的,开始是想培养工程技术专家。但后来受法国拉普拉斯(天体力学)、拉格朗日(分析力学)、蒙日(画法几何)、卡诺(数学分析、射影几何)、傅里叶(傅里叶变换)、夏普达尔(数论、微分几何)等数学大师们影响,逐渐变为培养具有深厚数理基础的高水平专业人才。事实上,正是这些人把该校变成了法国数理学派的大本营。同时在该校任教的著名科学家还有安培(电磁学)、普里厄(化学家、统一度量衡)、福尔克洛瓦(现代化学命名法)等。这些人为该校的物理和化学成就作出了重要贡献。学校早期毕业生中包括泊松(数学力学)、柯西(数学分析、函数论)、居潘(微分几何)、彭赛列(射影几何学)、彭索(数学力学、数论)、吕萨克(气体膨胀定律)、比奥(直流电磁力定律)、马吕斯(偏振光)、阿拉果(数学力学、天文学)等。[50-51]第一期400名毕业生中有11位后来成了法国科学院或法兰西学院院士。[52]难怪拿破仑将巴黎理工学院称为“下金蛋的母鸡”。[53]他们代表了法国科学当年的辉煌。

也是从这时开始,数学开始从应用数学向纯数学转变。为什么会出现这个变化呢?汤浅光朝认为,这是由于巴黎理工学院等一批高校雇用了一大批数学家,使他们的生活有了保障,因此他们致力于探讨纯数学问题如函数论(柯西)、椭圆代数论(雅可比)、数论(高斯)、非欧几何学(罗巴切夫斯基和黎曼)、群论(伽罗瓦)等。[54]是科学家的职业化促使数学得以向纵深发展。这一点今天看来更加明显,几乎所有基础科学成就都来自职业科学家。这个传统始于牛顿时代的英国,但在法国得到了发扬光大。

然而,当我们讴歌法国的科学家职业化时还应注意到,即使在巴黎理工学院,科学研究也仍被认为是教师的个人业余活动。学校聘请的是教书的教师,学校的工作是上课、教书、考试、毕业。尽管师生都在做研究,但研究并不是他们的职责。也就是说,科学家职业化了,但科学研究还没有职业化。科学研究的职业化是在柏林大学实现的。从1500年意大利的科学学社到1810年的柏林大学,科学研究的职业化整整走了310年。

既然有了如此辉煌的成就,那为什么法国科学会跌下神坛呢?对这个问题,主张非中心体制的本-大卫认为有三个原因:一是法国中央集权制。他认为,大革命前法国科学已有一些基础,大革命实际上中断了这些发展。好在大革命使得大批优秀科学家获得重用,他们很快恢复了科学的发展。然而中央集权体制的分工模式割裂法国学术系统各部分(科学院、大学校和大学)之间的联系,僵化的官僚体制又降低了整个系统的应变能力。二是科学研究仍是个人业余爱好而不是教师正式职责。教师教书考试,学生学习应考,法国科学教育缺少学生科研能力培养的环节。三是大革命打开了更大的就业空间如工商、政府、法律等,因此愿意从事科学的人少了。大革命后人们各忙各的,对科学的专注度下降。1815年后国家减少了对科学的支持,干扰了科学发展等。姚大志等人在《科技革命与法国现代化》一书也探讨了这个问题。他们基本认同本-大卫的分析,但补充了几点:一是青年科学家成长途径不顺。法国规定大学任职要经过国家教师资格考试而非根据研究能力和研究成果,因此对教师而言,考试比研究更重要。二是法国重视工程技术和应用科学胜于基础研究。三是科研经费来源单一,缺少多样化。四是体制内条块分割,缺少竞争。五是巴黎资源过于集中,地方资源与动力不足等。[55-56]

这些看法都有道理。但我有三个疑问,一是是学科发展停滞还是国家科学发展停滞?这段时期科学发展的突出成就是数理科学,尤其是在天体力学、运动力学、微积分学等领域。之后这个领域的发展就不明显了。这个停滞究竟是学科发展的停滞,还是法国科学的停滞?现代物理学也出现了类似情况。20世纪初量子力学和相对论力学大发展后,现代物理学就进入了缓慢发展期,至今没有走出来。学界普遍认为这是学科发展所致。若此,就不能说这是德国物理学的衰退。二是制度惯性还是另有原因?如果法国的国家体制被证明是不好的,为什么法国至今还基本保持这种体制?这是制度惯性还是另有原因?后面的德国也有同样问题。三是如果是由于制度惯性,为什么科学上的制度惯性是如此明显?应该如何克服?这些问题还未得到合理解释。

总之,到1850年左右,法国的世界科学中心地位就被德国取代了。伴随着德意志的精神狂飙和洪堡大学理想流行,德国变成了世界科学中心。

5.19世纪的欧洲科学:德意志精神与洪堡大学理想

19世纪是一个伟大的科学时代。这一百年里近代科学发展达到顶峰,还引发了第二次工业革命。其中特别值得提及的科技成就包括以下几个方面。

数学:1801年《算数研究》(德国高斯),1811年傅里叶级数(法国傅里叶),1812年《概率论发展》(法国拉普拉斯),1823年《微积分学纲要》(法国柯西),1829年抛物面几何(俄国罗巴切夫斯基),1832年群论(法国伽罗瓦),1854年球面几何(德国黎曼),1883年集合论(丹麦康托),1886年函数论(德国魏尔斯特拉斯),1900年希尔伯特高瞻远瞩地提出了数学中的23个问题。可见,数学发展——无论是代数学还是几何学——都达到了一个历史高峰。

电磁学:1831年电磁感应现象(英国法拉第),1839年《电学实验研究》(英国法拉第),1864年麦克斯韦方程组(英国麦克斯韦)。麦克斯韦方程组不仅奠定了电磁学基础,还预言了电磁波,为整个电力工业和无线通信行业奠定了基础。

热学:1847年热力学第一定定律(德国亥姆霍兹),1850年热力学第二定律(德国克劳胥茨),热力学基本成形。

化学:1789年家拉瓦锡(法)定义元素后引发了一连串元素发现活动,1869年门捷列夫(俄)根据已知的63种元素制作了元素周期表。元素周期律不仅预言了新元素,还为在原子层面上解释元素的化学性质提供了基础,同时为原子内部结构探索打开了大门。

有机化学与有机化工:1828年韦勒(德)合成尿素,打破了无机物与有机物的界限;1831年李比希(德)提出有机物的元素定量分析法,1874年范德霍夫(德)创立立体化学,1856年泊金(英)合成苯胺紫,1878年拜尔(德)合成靛蓝,1865年凯库勒(德)确定苯环结构,1893年费歇尔(德)合成糖类。于是围绕染料、制药、化肥、石油形成了整套的有机化工产业。

生物学:1802年发现猛犸化石(法国居维叶),1809年《动物哲学》(法国拉马克),1859年《物种起源》(英国达尔文)。达尔文的生物进化论不仅合理地解释了生物多样性,还为动物与人类进化提供了理论依据。

金属冶炼:1740年发明坩埚炼钢法,1860年发明转炉炼钢法,1865年发明平炉炼钢法,1878发明碱性转炉炼钢法。这些技术进步使钢铁产量更高、品种更多、质量更好、成本更低,为冶炼产业和金属制造业发展奠定了基础。

光学:在17世纪以来几何光学(反射、折射、偏振)的基础上,牛顿(英)提出光的粒子说,胡克(英)和惠更斯(荷)提出光的波动说,1924年德布罗意(法)提出波粒二象性,结束了这场旷世之争。1873年麦克斯韦(英)提出光是电磁波,1876年戈尔兹坦(德)命名了阴极射线,1895年伦琴(英)发现X射线,1898年居里夫妇(法)发现镭的放射性,1900年普朗克(德)提出量子概念,爱因斯坦(德)提出狭义相对论(1905)和广义相对论(1915)。但谁也没有想到,狭义相对论和广义相对论,这两朵飘在近代物理大厦上的小小乌云,竟发展成为一场暴风雨,颠覆了近代物理学的哲学基础,标志着科学由此进入现代时期。[57]

以元素周期表、能量守恒定律、生物进化论三大综合为标志,近代科学达到顶峰。与此同时,科学、技术与产业结合,引发了第二次工业革命。第一次工业革命以纺织机和蒸汽机为代表,第二次工业革命以冶金、电力、化工、内燃机、无线通信为代表。这一时期发明的不只是技术,还有技术系统和工业系统。技术系统是把若干技术组织起来成为一个特定功能技术系统,如把发电、输电、配电等技术组织起来成为电力技术系统,工业系统则是把相关企业组织起来实现技术系统的功能如电力产业。技术系统和工业系统也是工业化的重要内容。为了组织技术系统和工业系统,还需要发明相应的经济系统、社会系统和文化系统,使它们能有力支持正在发生的技术革命与工业革命,这样才算完成一个完整的工业化过程㉖。欧洲用了约200年时间(1760-1945)完成了这个转变,把欧洲从传统农业社会变成现代工业社会,人类从此进入工业化时代。

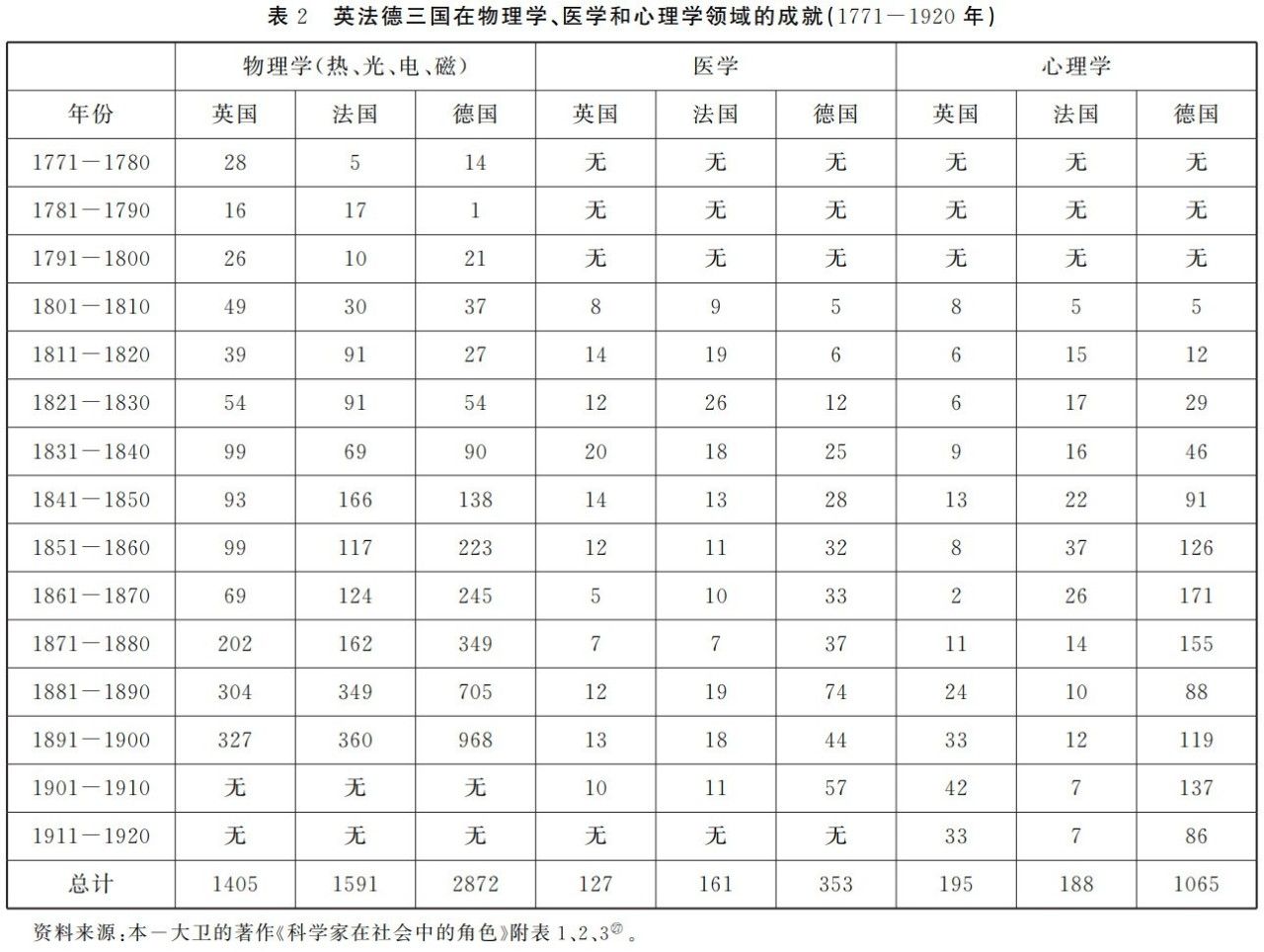

本-大卫统计了19世纪英法德三国科学家在物理学、医学和心理学三个领域中的成就(见表2)。

表2有三点值得注意,一是在这三个领域,德国都是后来居上,快速超过英法两国。德国的赶超大约始于1850年,然后就加速发展。在这三个领域,德国的科学成果和英法两国相比,英国:物理408%、医学277%、心理学:546%;法国:物理:180%、医学:219%、心理学:566%。可见在19世纪德国科学全面碾压英法成为优胜者,并在世纪之交时达到顶峰。二是表2统计了热光电磁这些领域,但排除了天体力学和运动力这些英法传统优势领域。本-大卫的本意是想突出物理学的新进展,但这些恰恰是德国的优势领域。三是德国在心理学领域的优势尤为明显,而且从有心理学开始就是如此。这应该与德国崇尚“精神科学”有关。德国对认知心理学的贡献尤为明显。但一直受英美行为主义心理学压制,直到20世纪60年代后才重见天日。尽管如此,德国心理学还是深刻地影响了欧洲现代哲学和文学,如弗洛伊德心理学。

表2表明19世纪确实是德国世纪。然而19世纪为什么会成为德国世纪?我认为答案就在所谓“德意志精神”(German spirit)[58],它是19世纪德国国家发展与科学发展的精神基础。当它点燃时给德国带来辉煌,狂暴时给德国带来灾难,枯竭时带来德国衰落。德意志精神,这个德意志民族的灵魂,至今都是德国思想界绕不过去的骄傲与伤痛。黑格尔说,精神是历史的主宰,历史是精神的展开。我认为这句话尤其适合用于描写近代德国。

德意志精神是为德国而诞生的,因为19世纪之前就没有德国。直到1870年普鲁士打败法国,德皇威廉一世在法国凡尔赛宫登基并宣布建立德意志帝国,世界上才有了德国。此前只有德语区。1800年前德语区还如同中世纪,由300多个小邦国组成。尽管建国后进行了大量合并,但国内还是有26个半独立邦国,包括4个王国、6个大公国、5个公国、7个侯国、3个汉萨自由市和1个国王管辖区。这些邦国至今都在发挥政治作用。所有邦国中普鲁士面积最大,占到整个德国的五分之三;人口最多,占到整个德国的三分之二,因此普鲁士一直在德语区发挥主导作用,直到1947年被盟军强制废除。

普鲁士自1701年建国后一直是欧洲强国,参与了几乎所有欧洲内战。但它曾两次(1792、1806)被法国打败,这激发了德意志的民族主义情绪。尽管德语区有很多法国粉丝——他们为法国启蒙运动、法国大革命,甚至拿破仑帝国欢呼——但他们心底的愿望是把德意志民族团结起来,建立一个像法国那样的强大国家。建立一个像敌国那样的国家?这个矛盾始终存在于德国近代的几乎所有思想文化运动中。1815年拿破仑兵败滑铁卢,普鲁士不仅得以雪耻前仇,还获得大量土地和资源,结果普鲁士国力猛涨,推动了普鲁士的现代化。1870年再次打败法国。这次不仅确立了普鲁士的欧洲霸主地位,还建立了德意志帝国。此时正值第二次工业革命高峰,德国挟此东风在国家工业化方面领先全欧。当时只有大洋彼岸的美国可与之媲美,但美国对欧洲事务不感兴趣,于是德国民族主义爆棚。结果德国在工业化上高歌猛进的同时,在精神上却日趋浅薄焦躁,知识界也在亢奋中走向非理性,结果是犯下一系列错误,最终二战战败。德意志的复兴梦从此破灭,直至今日㉘。

德意志精神的第一位点燃者是马丁·路德(1483-1546)。1517年他发动新教革命,和罗马教廷决裂。他把《圣经》译成德文,让每个德国人都可以通过阅读《圣经》来与上帝直接沟通。因信称义,人人皆可为教士,这是何等的精神解放!路德不仅用虔信和坚守为德意志民族打下第一个精神烙印,还用德语塑造了德意志民族。

第二位点燃者是康德。康德本是科学家,1755年提出旋转星云假说来说明宇宙演化。后来拉普拉斯把它发展为康德-拉普拉斯星云假说,这被认为是宇宙演化论的开端。[59]换言之,康德对牛顿力学及其价值有深刻认识。然而唯理论和经验论的争论导致了独断论和怀疑论,直接威胁到整个自然科学的基础。康德经过十年思考,系统研究了古希腊以来所有认识论,提出了一个新的认识论模式,把经验论和唯理论统一起来㉙。在他的体系中,理性是科学的前提,自由是道德的前提,信仰是宗教的前提。三者各有目标,各司其职,并行不悖。就这样,康德以哲学方式给德意志民族打下三个精神烙印:理性、自由与信仰。康德之后,德国古典哲学各派虽各有不同且彼此竞争,但这三点却是他们的集体共识。三者之间,康德认为理性是第一原则。一切只有经过理性法庭审判后才能获得存在的合法性。就此而论,康德哲学是启蒙运动的继承者。什么是启蒙运动?康德的回答是,勇敢地使用理性。由此可见康德对理性的坚持,甚至可以看到路德的身影。

但康德哲学也留下一个破口。他认为经验只是知识的材料,是人用知性和理性把经验材料构建成知识,从而使知识具有普遍必然的性质。这就是康德的著名命题:人为自然界立法。这个破口是,认为只要严格遵守理性和逻辑,人自由能动的精神可以创造出所有普遍必然的客观知识。果然,康德之后,费希特(1762-1814)、谢林(1775-1854)、黑格尔(1770-1831)都假借自由能动的“自我”或“精神”,来构建人类知识体系。[60]这场主观知识创造的狂欢在黑格尔那里达到顶峰㉚。他们的哲学被称为德国古典哲学,这场狂欢被后世称为是德国唯心主义(idealism)的浪漫狂欢。这个哲学运动深刻影响了当时的德国知识界。然而这种靠想象和逻辑创造知识的哲学,或许能给文史哲研究带来丰富的想象空间,但自然科学却必须回到客观世界,要靠观察和实验来发现和实证真理。这意味着德国自然科学必须首先彻底批判德国唯心主义才能得到发展。这滞缓了德国自然科学发展,使它到1850年后才能真正起飞。马克思主义哲学就是在这场批判中诞生的㉛。

第三位点燃者应该是费希特。费希特的影响来自他1806年冬在柏林科学院发表了“对德意志民族的讲演”。[61]当时普鲁士战败,法军占领柏林,但费希特冒着生命危险连续发表了14次讲演。他从何谓新教育开始,批判性地考察了德国语言、文化与德意志民族的关系。认为德意志民族要在理性原则和自由精神引领下,由国家主导教育改革,全面培养新人。用德意志民族的语言、哲学和信仰重塑德意志民族精神,并最终实现德意志民族的历史使命。他被认为,“在法国军队面前扶起了德意志那面被敌人扳倒并踩踏的旗帜”[62],让德意志民族浴火重生。结果1810年他被任命为柏林大学首任校长㉜。

第四位点燃者应该是黑格尔。如果说费希特用讲演捍卫了德意志精神,黑格尔则借助其哲学让德意志精神和普鲁士王国永恒。黑格尔把整个自然和人类历史看成是“绝对精神”的自我运动和自我实现的过程,而且绝对精神在他的哲学中达到顶峰。这样他的时代(普鲁士王国)和他的哲学就获得了永恒的至高地位。这对希望腾飞的德意志民族是何等的激励!这个结论当然深得普鲁士国王欢心,于是黑格尔哲学成了普鲁士的官方哲学。[63]

虽然黑格尔以其丰富的想象力演绎了整个自然史、社会史和人类史。但要把当时有限的人类知识变成绝对精神发展的完美故事,他就不得不靠想象来代替事实,去填补那些无处不在的漏洞。这最终让他的哲学蒙羞倒台。今天来看,黑格尔哲学的价值不是他的那些哲学断言,而是他对世界做全面彻底探索的思维方式和探索中所蕴含的思想方法,这些思想方式和方法至今对学术研究仍有启示作用。康德、费希特、黑格尔用哲学向世界展现了人类思维可能达到的高度、丰富性和复杂性,这让整个西方思想界震惊,德国古典哲学立刻成了西方一流哲学学院的主要课程,英美也不例外㉝。德国古典哲学成功征服整个西方思想界和知识界,展现了德意志民族独特的精神魅力。

同时期以恢宏的创造性震惊世界并对德意志精神作出重大贡献的还有诗人歌德(1749-1832)、席勒(1759-1805);音乐家巴赫(1685-1750)、莫扎特(1756-1791)、贝多芬(1770-1827)等。如果把他们都放在一起,可以想象当时的德意志天空多么星光灿烂!这就是当时德国科学和德国大学的精神背景。

除了思想领先外,德国的现代化还有一个特征,即国家干预,中央政府官员和学界相互配合,共同推动德国学术发展。1790-1890年间德国出现了两位开明君主和一大批思想先进、精明强干的官员,他们都受启蒙思想影响且决心领导德国超英赶法。他们利用国家力量,废除旧制度,创造新制度,推动德国科学与教育、经济与工业化、军事工业、国家治理等领域的现代化。仅用百年时间就把德国从四分五裂的传统农业社会变成了欧洲第一工业强国。由于国家干预明显,这时的德国被称为“干预性国家”。[64]

后发达国家发展中,如何发挥国家作用是个有争议的问题。文一在《伟大的中国工业革命:“发展政治经济学”一般原理批判纲要》一书中提出了一个“胚胎发育论”。[65]他认为,工业化成功的前提在于创造出一个规模化市场,而创造规模化市场需要大量的社会协调。市场规模越大,社会协调成本越高,越需要依靠国家力量。从历史上看,欧美在其现代化初期,国家都发挥过巨大作用,从而使规模化的市场制度能在国家保护下逐渐成熟。那种认为自由市场制度可以自然而然地取得优势的想法只是一种天真。德国学者蒂利对德国工业化过程的研究也证明了这点。他发现,恰恰是因为普鲁士有强大中央官僚机构,才能粉碎旧制度,推进统一市场,并为工业化发展铺平道路。但他也指出,国家虽然是德国工业化的重要推动者,但它的公共制度供给只有在与民间制度如市场制度和产权制度很好结合时才能发挥作用,因此德国的公共制度供给一直是试探性和渐进性的[66],用中国的术语说,就是“摸石头过河”。

允许官员们“摸石头过河”意味着当年德国的治理体系并不完善,需要官员们在各自领域中和岗位上自主探索。以这种方式看德国当年的改革,就很容易理解为什么德国出现那么多政府官员在德国大学和科学系统塑造上发挥了关键作用。例如,创办柏林大学的洪堡、开创德国工程教育体系的博伊特、塑造帝国后期高等教育系统的阿尔托夫等。正是他们的努力,塑造了现代德国的科学系统和高等教育系统。

然而德国的好运到1890年就走到头了。这一年威廉二世解除了俾斯麦的首相职务,然后带领德国走向一战。战败后又出现了希特勒,德国再次战败。就在这段时间,德国先兆般地出现了唯意志论哲学家尼采。他藐视理性、自由和信仰,主张意志、超人和生命激情。他的哲学深深打动了希特勒㉞,接着德国就陷入了唯意志论的疯狂。就这样,德国本来很有希望的强国梦,随着两次战败一起消失了。

德国的科学研究与高等教育现代化始于1810年创办柏林大学,时任普鲁士文化与教育部长的洪堡主持了这场改革。洪堡就此提出他的办学思想。关于洪堡理想和柏林大学已有很多研究[67],这里只做简单归纳:

(1)追求纯学术。学术是研究问题,发现真理,发展知识,促进科学㉟。为此学术的唯一目的就追求纯学术。大学应该聚焦纯学术,任何以实用为目的的领域都不应进入大学。大学师生应在大学里专心致志地研究和发展纯学术。不要让实用功利的目标引导大学学术发展。

(2)研究与教学的统一。教师在大学从事研究,并把自己的研究作为教学材料和教学过程培养学生。学生在跟老师学习的过程中学习如何追求真理,并最终把自己培养成一心向学的学者,大学事业因此可以不断传承。在大学里,师不为生存在,生不为师存在,二者生共同为学术而存在。

(3)大学与政府。学术需要政府提供资源,但政府不要干预大学的学术活动,因为政府的干预只会阻碍而不会促进学术。大学通过发展知识和培养学生帮助国家,从而实现政府办学之目的,甚至政府不曾预想的伟大目标。学术有发展出对宇宙万物作统一解释的性质。即令中途有所偏差,学者们也会相互矫正,使之重回正轨。因此,只要设定好“为学术而学术”的原则,学术就会自己走向卓越。因此,学术不需要政府的指导。

(4)大学教师。大学对教师要实行少而精的原则,并通过明智的教师选择构建一个丰富多样的学者队伍。

以上是洪堡的大学理想。但在实践中,德国大学发展出了如下做法:

(1)研究成为大学师生主要职责。这意味科学正式成为一种专业活动,并被落实到一个有巨大潜力的组织系统之中。这为科学的未来发展提供了固定且充沛的人力资源,为科学大规模发展奠定了基础。因此,柏林大学被称为现代研究型大学之母。

(2)改造古典大学,树立新知识观。德国没有像法国那样关闭传统大学,创办新学院。而是选择继续沿用传统大学模式,但赋予其新内涵。声誉高涨的德国古典哲学家们宣称,他们已经用理性的哲学方式改造了所有知识领域,从而使它们获得了科学的品质。这个宣称产生了两个结果:一是哲学院在柏林大学获得了比传统学院(神法医)更高的地位。[68]二是精神科学受到高度重视。在德国大学,科学研究指对所有知识领域的“学术性”研究,而不仅仅是自然科学。由于德国哲学家们更看重人的精神,因此研究物质世界的自然科学的地位反而不如研究人类精神的“精神科学”。本-大卫认为,这实际上把自然科学置于不利地位。[69]包尔生注意到,德国古典哲学在知识上的浪漫主义在黑格尔之后遭到普遍的怀疑和嘲笑,此后以实证和逻辑为基础的科学方法才重新在德国大学学术研究中受到重视,然后才有1850年后德国科学的起飞。[70]今天来看,当年德国大学的科学观确实在欧陆学界和英美学界之间造成了一系列差异,包括在研究方向、研究方法、学术评价等方面的系统性差异。由于德国比英美国家更重视人类精神研究,因此在哲学、心理学、语言学、历史学、社会学等领域的成就明显领先于英美㊱。

(3)教授/研究所制度。德国大学把以教授为中心的研究所制度作为大学的基层研究组织。大学为所有正教授建立研究所(institute)。研究所由教授领导。教授是终身制,故其研究所也是终身制。除非该教授退休或离开,学校不能再任命其他教授。由于设立新教授职位要经教育部批准,结果研究所成了教授的独立王国。然而当科学知识快速变化,需要开辟新领域时,这种制度因不能迅速反映学科变化而成为障碍。美国后来用学系制(department)取代了德国的教授研究所制。

(4)国家科学支持体系。德国把科学统一纳入国家发展规划,由国家规划和支持科学发展。这是学习法国体制的结果。但和法国的中央集权制相比,德国是半中央集权制,各邦负责自己的大学事务,联邦只起辅助作用。但与美国的非中心化系统相比,它兼有中央集权和地方分治的特点。按本-大卫的非中心化理论,这种邦联制有利于德国的科学发展。因为它允许国家做统一规划,同时给各邦留有较大自由空间,让它们在资源、人才、发展方向上彼此相互竞争。这种竞争也为教授们创造了更有利的条件。他们可以在各大学游走,以寻找有利于自己发展的学校。就科学支持制度而言,德国介于法美之间。

(5)正教授公务员制度。这显然也是受法国影响。教授公务员制度决定了德国大学必须公有,故大学无法摆脱政府影响。尽管洪堡反复强调政府不要干涉大学,但当大学在所有制和经费上都依赖政府时让大学免于政府影响,这在原则上是不可能的。

(6)私人讲师制度。这是德国大学的一个独创。私人讲师指已获得博士学位并通过提交任职资格论文获得了讲课资格的教师。但他们还不是教授,没有政府薪俸,只能靠讲课收费为生,故称“私人讲师”。私人讲师实际上是大学里的一批身份不确定者。本-大卫认为这个制度很好,可以把真正想做学术且有能力的人筛选出来,从而确保大学成为真正的研究场所。但我认为,这是中世纪大学教师靠收学费为生做法的残余,其对教师学术生涯造成的不稳定和不平等问题的影响更大。

(7)研究自由、教学自由和学习自由。教师可以自由选择研究领域与问题,学生可以根据自己的兴趣自由选择专业、课程、学校、学习时间与学习方式。只要六年后能通过终结性考试即可获得学位。结果教学自由使得任何结构化的学习过程都不可能。

以上是洪堡的大学理想和柏林大学的实践。下面结合德国工程教育体系和科研体系来简要讨论其负面影响。

观察今天德国的大学系统会发现,其大学系统和工程教育系统是两个系统。其最有声望的15所大学——U15——都几乎没有工学院㊲;而其最优秀的9所工程大学——TU9——则另成一统,只有较小的古典学科(文法医)。同样,其科研系统也分成大学研究系统和非大学研究系统两块,即所谓“双柱系统”(dual-pilar system)。[71]区别在于前者注重纯学术研究,后者侧重满足国家与社会特殊需要。这两个分裂状态都是在德国迅速实现工业化过程中产生的。因此大体可以猜到,这两个分裂应该与洪堡大学理想和德国大学实践有关㊳。由于中国也直接(通过蔡元培)或间接(通过苏联体系)受到德国模式影响,因此可以通过德国案例来反思中国的问题。这是本文讨论洪堡模式局限性的主要原因。

首先是德国工业化特征。德国工业化与英法工业化非常不同。英法是从民生用品为主的轻工业开始工业化,但德国是以铁路建设为先锋,用铁路连接矿山和钢铁厂,通过发展大力发展钢铁工业带动重工业,包括铁路运输业、冶金业、机械制造业、军事工业、化工产业和电力产业等。由于以重工业为先导,国家的组织作用就非常重要。这其中包括组织工程技术教育体系以培养大批技术工人和工程师、工业科学家、企业经理等来支持国家工业化。德国做得非常好,到1890年后德国工程师和技术人员就总体过剩了。这又迫使工程技术学院继续不断提高水平、更新换代,从工程技术走向工程科学。德国的工程技术教育系统被认为对德国工业化有很大促进作用。这个经验后来影响苏联、日本和中国。

其次是德国工程教育的发展。传统工科有五大领域:土木、冶金、机械、电气、化工,由于它们的属性不同,因此发展道路也不同。道路、桥梁、水库灌溉系统等大型土木工程,以及矿山、冶金等都属于国家事业,由政府管理,因此政府负责培养这三个领域的工程师,如法国的路桥学院、矿冶学院及为它们准备人才的巴黎理工学院等,都是政府高校。它们的毕业生要么进行业成为技术工程师,要么进政府部门成为技术管理者,但都属于政府公务员。通常还会把他们纳入军队系统,授予军衔,加入荣誉军团,因此他们的地位很高。然而作为公务员,他们必须接受古典教育并参加公务员考试,才能获得公务员身份。因此他们的教育分为两部分,首先在预备学校接受古典教育,然后在政府的专门学校接受专业教育。由于这些人属于社会上层,和政府有千丝万缕的关系。它们代表了欧洲工程教育中的政府传统、精英传统和军事传统。德国基本仿效法国,做法与法国类似。[72]

机械领域正好相反,主要与生活生产器具的制作制造有关,因此与工匠作坊和工厂车间密切相关,属于私人企业。第一次工业革命主要是蒸汽机和工具机,因此1850年以前的机械类工程技术人员大多是从工匠作坊和工厂车间走出来的。他们对科学理论要求不高,但对实践经验要求很高。政府和企业开办的职工学校、技术学校、工商学校都属于这类学校。当时机械工程还主要是经验领域,有限的科学研究主要集中在力学分析(如压力、强度、拉力、扭曲力等)以及机械结构与金属材料的分析与测试,代表了工程教育中的工匠传统和企业传统。

1860年后出现了电力和化工,它们完全是科学实验室的产物。电力以物理学(电磁场和电磁信号)为基础,化工以化学(无机化学和有机化学)为基础,是典型的以科学为基础的工科。它们的出现标志第二次工业革命开始。它们还为工程教育带来一个新传统——科学传统。它们的出现最终促使德国学术界接受了“工程科学”的概念,工程教育也因此进入大学殿堂。德国工程技术教育体系是逐渐在第二次工业革命中发展成形的。

英美工业化主要依靠市场力量,政府基本不参与,因此英美工程教育体系中没有国家公务员传统,但在土木工程领域有军队传统,如美国陆军工程兵团。

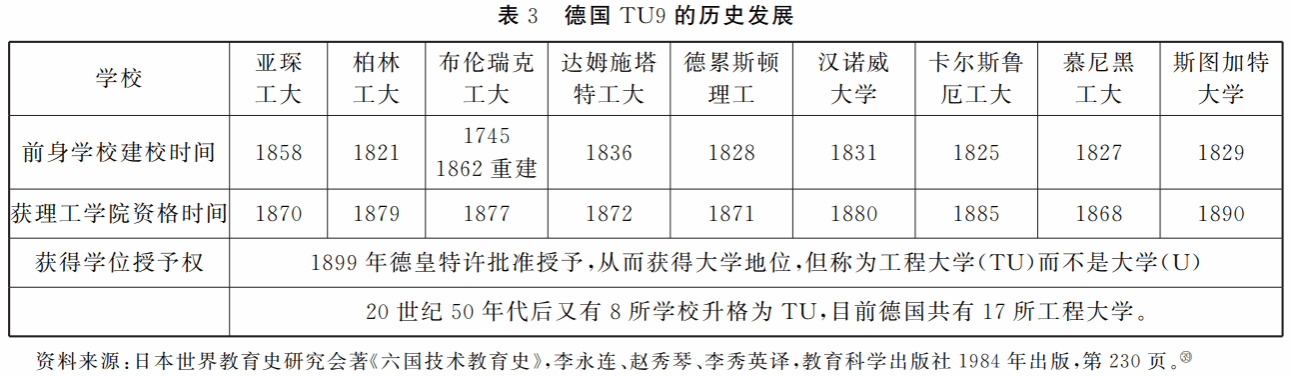

表3显示了德国最著名的九所工程大学(TU9)的历史发展情况。从表3可以看出,这些学校始建于19世纪二三十年代。建校后经历过三次地位提升:从工业技术学校变成理工学院,获得工程师及博士学位授予权,最终获得与传统大学同等的大学地位,前后近百年。这很像中国高校的升本、升博、进“双一流”的爬坡过程,而其阻力就是来自洪堡的大学理想和柏林大学的实践。冲突的焦点是纯学术与应用学术,以及为学术而学术与服务社会需要之间的对立和分歧。

德国第一批工业技术学校是在“普鲁士工业之父”的博伊特(P.Beuth,1781-1853)的影响下创办的。[73-74]博伊特毕业于哈雷大学,1801年起在普鲁士政府任公务员。他曾在工商业、税收、工业政策、教育等部门任职。任内多次到国外考察,最早认识到德国只有大规模发展工业才能赶上欧洲先进国家,因此需要发展工程技术教育。他创办了普鲁士工业知识促进会、普鲁士技术委员会、普鲁士工业博览会(1822),还创办了柏林工业学院(1821)并出任校长。在他影响下,其他24个邦国也建立了类似学校,形成了德国最初的工业技术教育网。

作为工商业主管,博伊特主张在这些学校进行实用技术教育而不要进行古典教育或一般教育(general education),这显然不符合洪堡理想。洪堡并不反对实用教育,但反对把它们和一般教育混合起来。洪堡在《立陶宛学校计划》中解释的他的想法,他说:“所有为整个民族或为国家服务的学校,只能以培育一般人(general human)为目的。为生活和生产所需的东西可以在完成普通教育之后另外获得。如果把两者混合,教育就会变得不纯洁。既得不到完整的人,也得不到各行各业都需要的完整市民。”[75]吉斯伯(K.Gispe)认为,洪堡理想的保守捍卫者坚持要把实用教育与一般教育严格隔离,结果就导致了对实践知识和工程教育的偏见。我认为这些偏见还导致综合大学和工程大学的分裂,以及文科中学和实科中学的分裂。结果整个德国中高等教育系被纵向劈开。

这个分裂还导致了纯学术对实践学术的歧视。大学专守纯学术,被认为是学术正宗;工程技术学校致力于实践学术,被认为是旁门庶出。因此它们需要按照大学模式改造自己才能获得认可。这种学术歧视应该始于德国,但却源于古希腊的贵族传统。

这种歧视使得工程技术学校内部出现了一种倾向:要求提高入学标准,增加学习年限,增加学业科学分量,鼓励教师从事研究,改变教学方式等。总之,让自己看起来更像大学。这种地位和名望追求导向的文化被称为“学校文化”(school culture),意思是要从作坊文化(workshop culture)中走出来,进入学校。一位学校文化的倡导者说道:“工程师必须用他的对手的武器来战斗,用那些赋予土木工程师、医生、法律学者以社会地位并保护其社会地位的武器来战斗,这个武器叫作‘一般科学教养’。”[76]

学校文化有一个现成样板,即巴黎理工学院。于是这些工程技术学校开始自我改变:以培养工程师和工厂技术主管为目标,增加文史地数理化等课程,规定只招收有中学毕业文凭的学生,延长学制,让学生有学习自由,废除上课点名制度,减少工厂实习,增加系科,扩大规模等。经过这番改造,它们终于在1870年前后获准晋升为理工学院[77],尽管其质量远不如巴黎理工学院。

然而模仿并不是真正的进步,大学对此并不认同。真正给德国工程学院带来进步是工程教育科学化。电力工业和化学工业及时雨般的出现大大加速了德国工程教育科学化的进程。这些发展基本发生在1870年至1900年间。主要表现为:开始系统引入数理化基础课程并围绕各大领域建立专业基础课程体系,大规模建设研究与教学实验室(尤其是在机械、电力、化工领域)[78]、雇佣更多基础科学学者到工程院校任教,加强与产业企业的研究合作。这个发展实际上加强了学校文化传统,但也拉近了学校和社会的关系。工匠传统则被科学实验和工程研究取代。1910年德国正式立法,把工程技术教育分为高中低三层。至此,德国的工程科学家、工程师、技术工人分层培养体系正式形成。[79]

科学化阶段后,工程大学和大学之间在科学研究上的差别已非常模糊,尤其是在化学和电学领域[80],但大学仍然维持着对实践学术的歧视,拒不承认工程大学的大学地位。具体表现在不愿意给予这些学校学位授予权。这样它们的毕业生毕业时只能拿到毕业证而没有学位证,这对这些学校有很大负面影响。当时德国正处于第二次工业革命高峰,这个纠纷可能影响德国工业发展。官司一直打到德皇那里,德皇亲自下令给予这些学校学位授予权(1899),包括工程师学位和博士学位授予权。至此,工程大学争取与大学同等地位的百年斗争才最终落幕。然而,这些学校也有意思,它们不按传统用拉丁文表示学位,而用德文表示: Diplom-Ingenieur(工程师学位)和 Doktor-Ingeniur(工程博士学位)。[81]好像路德用德文《圣经》对抗罗马教廷一样,可见二者芥蒂之深。

这段历史显示,洪堡理想中关于拒绝实践类教育进入大学的原则事实上压制了德国工程教育的发展,当然也可以理解为促使工程教育在斗争中成长。

第二个例子是德国非大学研究系统的形成。这又是洪堡大学理想局限性的例子。按照洪堡理想,大学是科学研究的场所,应该是德国科学发展的主力军。然而后来的发展却是在大学之外又出现了一个与大学平行的科研系统,叫非大学科研系统(non-university system)。主要包括四大研究协会及其他一些研究机构,共约1000个研究所。这四大研究协会的基本情况见表4。

如今这个系统已经非常庞大,2022年研究经费达到176亿欧元(大学研究经费为220亿欧元)、研究人员120.1万人(大学研究人员为155.6万人)。[82]在学术成果上更有压倒大学系统一头的趋势。因此德国科研系统被称为双柱系统㊵。对德国科研系统的这个突出特点,本-大卫和伯顿·克拉克都做过研究[83-84],下面根据他们的研究及其他文献做一简要综述。

首先,受柏林大学影响,19世纪初德国大学围绕教授建立研究所,教授由各邦政府任命并为其研究所提供经费,形成了教授研究所制度,由于政府直接管理教授研究所,大学和学院两级的权力就被弱化了。政府可以通过教授研究所来影响大学。最典型例子是阿尔托夫(F.Althoff)在任帝国文化和教育部部长期间(1882-1907)曾帮助9所大学建立了77个研究所、86个医学实验室和诊所、9个法律研讨班、4个神学研究所。[85]此间的1300多位教授任命中,他直接参与了其中300多位教授的任命㊶。

其次,从1870年到1990年,德国经历了三次重大社会变化:国家工业化(1870-1910)、两次世界大战(1910-1945)、重建德国出口导向的经济体系(1950-1990)。这三次变化都需要德国科学家和研究人员服务国家使命和社会需要。然而这些使命和需要都是实际需要导向的,因此与洪堡的纯学术理想冲突。尤其是当大学教授把自己的研究所当成个人领地并以纯学术理由拒绝满足社会需要时,这个冲突就尤为激烈。根据洪堡理想,政府不得直接干预大学学术事务。于是政府和其他社会力量就开始寻求在大学外开办新的研究所以满足自己的特殊需要,这就是非大学研究系统出现的基本原因。1825年由著名化学家李比希创办的药物研究所、1887年由德国著名电气企业家西门子和著名物理学家亥姆霍兹联合创办的帝国物理技术研究所(主要服务于基本物理量确定与测量)、1911年的威廉皇帝研究会等都是这样诞生的。创办威廉皇帝研究会的目的是为推动德国工业化,于是协会先以帝国物理技术研究所为原型,创办了威廉皇帝化学研究所和威廉皇帝物理化学及电化学研究所,合称威廉皇帝研究所。然后又创办了空气动力研究所、生物研究所、医学研究所等,到1920年时威廉皇帝研究会已有20多个研究所。这些研究所统一由威廉皇帝科学促进会资助。由于这些研究所在一战和二战期间大量参与军事研究,因此战后撤销,被改名为马克斯·普朗克协会(见表4)。德皇创办非大学研究所的做法也启发了其他各邦,他们也纷纷根据自己的特定需要建立非大学研究机构,结果德国逐渐出现一大批非大学研究所。二战后德国提出建立出口导向经济的目标,各州根据自己的目标又开始建立各种研究所,于是各种非大学研究所就如雨后春笋般生长出来。1990年前后它们开始组建联盟,统一协调管理,最终形成今天的非大学研究系统。

伯顿·克拉克发现,非大学研究系统的出现对传统大学研究系统产生三个影响:第一,那些愿意在特定领域做应用开发研究的科学家有了用武之地。他们不必受大学纯学术研究的影响,到外边开办自己的研究所。第二,那些只想做研究但不想承担教学职责的教授也可以到校外开办研究所。德国高等教育进入大众化阶段后,大学学生人数增加、教学负担加重,这时对不想分心教学的大学老师,非大学系统就非常有吸引力。越来越多不愿意受大学限制的研究人员转移到非大学系统,造成了大学研究系统的人才流失。第三,面临非大学系统竞争,大学科学家也不得不把主要精力转向研究,结果忽视了本科生教育和研究生培养。由于学习自由原则,德国在这两个层次都很难组织起结构化学习过程,因此基本不存在专门针对本科生和博士生的研究能力培养环节。这也和非大学系统的竞争有关。总之,非大学系统以“消费者为中心”且基本上没有教学干扰,因此对大学系统有竞争优势。如果大学不作重大改变,尤其是其纯研究理念和教授研究所制度,大学将处于不利地位。

但这个二元体系对德国科学发展也有促进作用,因为在这个体系中有五个主要资源提供者:联邦政府、各州政府、非官方基金会、产业企业、私人捐助者;有三个主要研究系统:大学研究系统、非大学研究系统和企业研究系统,它们之下又各有一堆研究所。这构成了一个很好的竞争体系,无论是对资源提供方还是对各类研究所,都比较容易找到自己心仪的合作者。因此从总体上讲,有利于学术发展。

以上两个例子都显示了洪堡理念和柏林大学模式在服务国家和服务社会方面存在明显缺陷。因此当我们引用洪堡理想和柏林大学为依据时,要特别小心它们的负面影响。

事实上,本-大卫和伯顿·克拉克都认为,19世纪末期的洪堡思想和德国大学已经变得僵化保守,变成了德国科学发展的障碍。我认为,洪堡理想和柏林大学模式本质上是大学从中世纪大学走向现代时期的中间产物。它身上既有现代大学的先进,也有中世纪大学的僵化和保守。阻碍德国大学现代发展的正是这些古代遗迹,至今仍是如此。随着时代的发展,昔日的成就和荣光可以变成今日发展的包袱。这个教训是深刻的。大学和所有历史遗产一样,不是越古老越好!这里又出现了制度惯性问题:为什么制度一旦形成就很难改变,尤其是大学?由于种种原因,中国高教体系和科研体系都深受德国模式影响。由于这种家族相似性,我们需要注意它们的负面影响。

下面讨论战后欧洲的科学发展。

四、科学与当代欧洲:欧盟的科学复兴梦

世界科学中心移往美国后,任何欧洲国家都不太可能单独和美国争夺世界科学中心,因为它们的资源不够。[86]如果把欧洲变成一个整体那倒还有希望。于是战后欧洲希望各国能联合起来,组建一个联邦制国家,以此再造辉煌,这就是欧盟的复兴梦。虽然这个梦想已经走过了三个阶段,但距实现还十分遥远。

第一个阶段是战后马歇尔计划对欧洲的美国化改造。“美国化”(Americanization)这个词是吕埃格在其主编的《欧洲大学史·第四卷·1945年以来的大学》中描述战后欧洲大学发展时使用的。最初看到这个词时我非常惊愕,但细想又觉得十分准确。令我惊讶的是吕埃格作为《欧洲大学史》主编,竟是这样看待战后欧洲大学发展。此外他还用欧洲大学的“地方化”(localization)来描述欧洲大学的影响,即欧洲大学不再具有世界性影响了。其他国家不再像过去那样学习欧洲模式,而是转而学习美国模式了。这两个词都准确描绘了战后欧洲大学的变化。这个变化对欧洲来说是深刻的。而这个转折始于马歇尔计划。

20世纪30年代欧美国家出现经济危机,美国出现严重生产过剩。为了拯救美国经济,美国推出罗斯福新政,由国家出钱完成大量基础建设项目。但新政的作用不够,还不足以拯救美国经济。1940年失业率仍高达14.6%。恰好这时欧洲爆发战争,英国请求美国援助。罗斯福抓住机会为英国提供(购买与租借)战争物资。1941年珍珠港事件爆发,美国正式对协约国宣战,于是美国全面转入战时经济。战争创造的巨大需求把美国从经济危机中解救出来。美国GDP从1940年的1014亿美元上升到1944年的1748亿美元,失业率则下降到1.4%。[87]然而1945年战争即将结束,美国又出现经济下滑趋势。如何防止美国再次陷入经济危机,并把美国在战争中积累的经济潜力充分发挥出来,成了美国的重大经济挑战。此时欧洲已被战争完全破坏,并出现严冬和干旱,数百万人处于饥寒交迫之中。欧洲存在巨大需要,而美国经济潜力不得发挥,于是美国提出了“欧洲复兴计划”,即由美国提供经济援助,购买美国物资与服务,帮助重建欧洲。计划由时任国务卿马歇尔将军负责执行,故曰“马歇尔计划”。计划历时4年(1947-1951),通过贷款、技术、设备、物资等,美国先后向欧洲提供了130亿美元援助㊷。当时美国已决定对苏冷战,故苏联及其盟国没有获得援助。简言之,是二战把美国从1930年经济危机中解救出来。

政治上美国借助马歇尔计划推动欧洲美国化。美国首先通过布雷顿森林协议用美元取代了英镑成为国际结算货币,然后借马歇尔计划强化美元在欧洲的地位。计划要求受援国效仿美国,打破国家间关税壁垒,建立统一市场;建立欧洲经济合作总署(即后来的OECD)对接马歇尔计划,各国派驻总署特使须由美籍商界人士担任;同时美国派出官员和技术人员到欧洲帮助欧洲熟悉美国系统和美国工作模式。

文化上自1948年起美国国务院和洛克菲勒基金会等开始在欧洲大学资助建立美国研究中心,促进欧洲对美国的了解。同时利用马歇尔计划经费实施福布莱特计划,促进欧美教育与学术交流。用一个计划实现多个战略目标,马歇尔计划成了美国战后外交政策典范。美国外交博物馆的评价是,“(马歇尔计划)成为帮助(美国)推进外交政策目标和美国利益的典范”[88]。

马歇尔计划确实实现了多重目标:一是到1960年美国和英德法意奥等国经济均超过战前水平,接着是几十年的经济成长;二是对欧洲经济与社会实行了美国化改造,西欧从此变成美国坚定盟友;三是塑造了战后冷战格局,世界进入冷战状态。

但马歇尔计划也有一个意外,即促进了欧洲的统一。按美国模式改造欧洲的结果是消除了欧洲传统的分裂状态,欧洲出现了统一的可能。面对强势的美国,欧洲认识到只有联合起来才能自主,于是欧洲各国开始讨论建立“欧洲联邦”。这个梦想从1958年的欧洲经济共同体一路走来,终于在1993年变成了欧盟,还于1999年发行了欧元。一个独立自主的欧洲俨然浮现在欧洲大陆。然而,强大统一自主的欧洲对美国来说不是好事[89],美国要遏制欧洲,防止欧洲挑战自己的霸权。于是欧美之间的矛盾在欧盟成立后就变得尖锐起来,有人甚至认为1990年后欧洲发生的很多战争都与美国打压欧洲有关。[90]

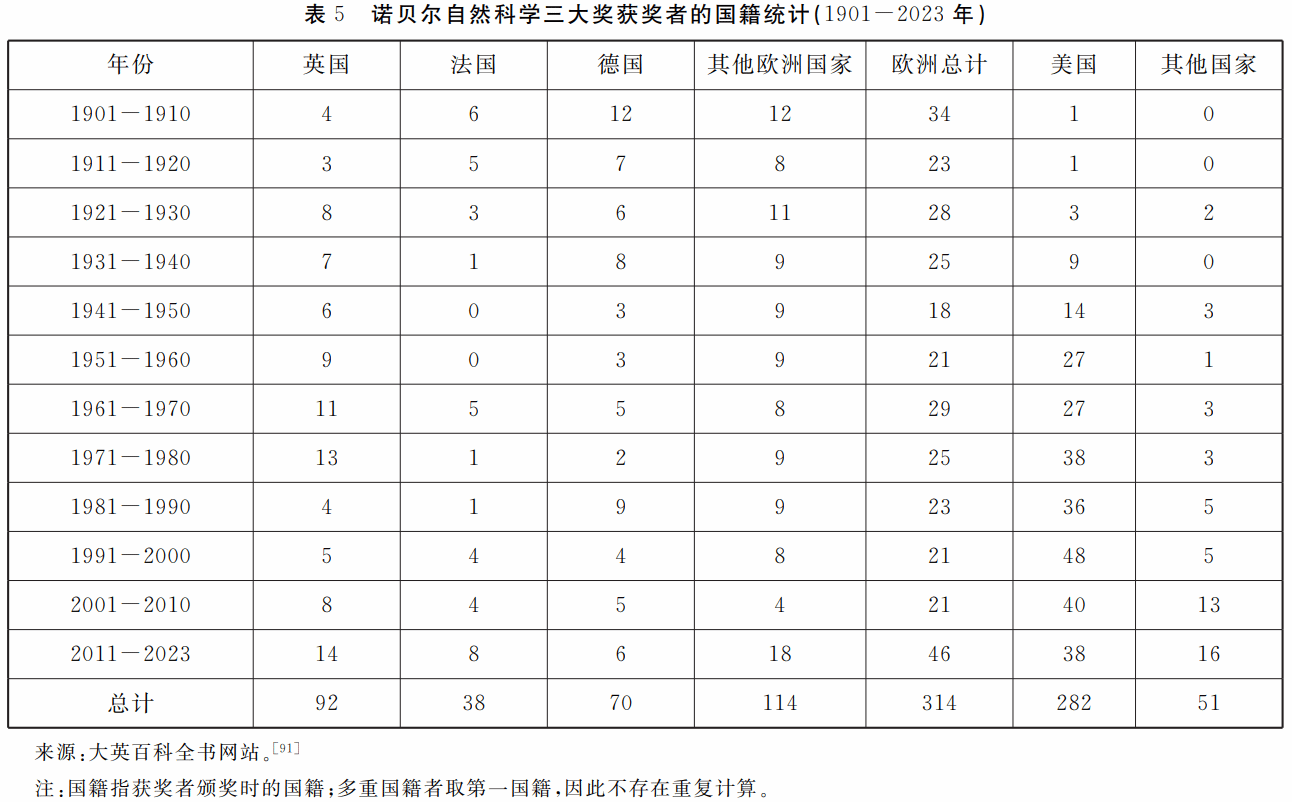

欧洲人有底气不是没有道理的。欧洲是现代科学的发源地。至少在基础科学领域,欧洲仍有很强的竞争力。若以诺贝尔自然科学三大奖作为基础科学能力的标志,从表5可以看出,减去俄国及苏联的15位获奖者后,欧洲仍然略胜于美国(299比282)。

从表5可知:第一,美国确是后起之秀,从20世纪50年代起就开始超越欧洲,并在20世纪最后十年达到顶峰,这也恰好是苏联解体时期。随后就下降到20世纪七八十年代水平并一直停滞不前。第二,欧洲在战前一直保持优势,二战后进入低谷,但近十年出现明显增长。第三,德国战前的优势一直保持到二战,然后就长期陷入低谷。第四,英国一直出类拔萃,但波动较大,近20年出现了一个高峰。第五,近十年欧洲开始超过美国,尤其是其他欧洲国家获奖人数大增。2011-2023年中的18位获奖者中瑞士3人,奥地利、挪威、瑞典、匈牙利各2人,卢森堡、比利时、土耳其、爱尔兰、荷兰、意大利、丹麦各1人。这表明欧洲正出现更多诺奖国家。若考虑诺奖约25年左右的滞后期,欧洲增长的起点大约在1995年左右,与欧盟建立时间大体相当。如果欧洲的增长确实是欧洲统一的结果,那欧洲的未来就相当可期。

然而欧盟科研专员菲利普·比斯坎不这么看。2005年他出版了一本书《欧洲科学帝国的衰落——如何阻止下滑?》[92],书中他认为欧盟科学面临五大问题:第一,欧洲各国各自为政,缺少欧洲整体意识,这导致欧盟很难在整体层面上规划和协调欧洲科学发展。第二,欧盟的权限和资源都太有限,不足以整合欧洲科技发展。欧盟实行代表制,任何重大决定需要所有成员国一致同意,欧盟本身并无实权。欧盟预算只有占欧盟国家GDP的1%。相比之下,美国联邦政府的预算为美国GDP的20%左右。第三,欧洲科研机构的氛围与待遇均不如美国,结果欧洲顶尖科学人才流往美国,并以在美国工作为荣。1988-1996年间在美国获得理工博士学位的欧洲人中有55%的人计划留在美国,40%的人没有计划再回欧洲。1995年获得博士学位的欧洲人中,55%的德国人和65%的英国人计划留在美国。[93]第四,欧洲科研机构忽视研究成果应用,科研机构与企业之间缺少互动。这严重影响了欧洲企业对高科技的投资。虽然欧洲私人企业的研究投入仅为欧洲科研总开支的65%,而美国为73%,但美国企业在欧洲申请的专利数远低于在美国申请的专利。这表明美国企业并不看重欧洲科技市场。虽然欧洲科学家发表的论文数量超过美国(37%比31%),但科技创新不如美国,这被称为“欧洲悖论”。第五,面对20世纪的科学进步,欧洲对科技还发展出了一种怀疑态度,即公众对科学负面影响的关注超过对科技正面影响的关注。以上种种,欧洲科研给人一个“支离破碎”的情景,像“迷宫一样”让人不知所从。尽管欧盟作了一些努力,但这些努力还不足以“阻止欧洲科学影响的消失”。[94]

比斯坎认为,自20世纪80年代以来欧洲已经错过了好几次科技进步浪潮。这些年的科技进步主要源于美国的贡献。欧洲的贡献不大,且有衰落趋势。他认为,欧洲应该认识到世界已经进入知识经济时代。知识经济不是指信息可以四处流动,而是指用知识驱动经济,而这主要靠科技。如果欧洲维持现有态度和方式不变,欧洲必然会在未来的国际竞争中败北。

对此他提出两个建议,一是建立欧洲科研区,统一规划和管理欧洲科研;二是把欧盟科研投入水平提高到GDP的3%。他的建议显然引起了欧盟的关注。2007年欧盟成立了欧盟研究委员会(ERC),由它统一规划和协调欧洲的科学发展,并大幅提高欧盟“科技发展框架规划”的预算(见表6)。然而2021-2027年度955亿经费意味着每年只有约160亿欧元(约180亿美元),这和美国联邦政府2022年1810亿美元的研发预算相比,仍然是小巫见大巫。[95]

除了管理与预算问题外还有研究质量问题。2020年两位欧洲学者发现,在先进技术和基础医学研究两个领域,由ERC支持的德法意西四国学者发表的文章引用率低,质量不高,而欧盟在没有经验证据的情况下“赞扬欧盟研究的卓越性”。他们认为,这种浮夸态度不改,欧洲将难以实现科研强国梦。[97]

简言之,战后国际政治新格局使得讨论欧洲单个国家的科学发展失去意义,欧盟成为欧洲科学制度新举措。这个制度改进了欧洲的科学状态,但还未能把欧洲从各自为战的局面中拯救出来。欧洲的科学复兴梦有赖于欧洲成为统一国家,这目前看来还十分遥远。2020年英国退出欧盟及2022年的俄乌战争会给这个本已孱弱的梦想带来更大挑战㊸。

五、简短结论

本文以欧洲科学史为主线,探讨了古典科学观形成与近代欧洲科学组织和科学制度的演变,旨在为当代美国科学制度和研究型大学研究提供一个背景。本文有五点值得总结:

一是古典科学观。科学本质上是一种由特定认知方式和特定方法而获得一类特殊知识。这种认知方式被称为科学观,这些特定方法被称为科学方法,由此获得的特殊知识即为科学知识。古典科学观认为,科学知识应满足客观性、必然性、普遍性和系统性四个特点。这个科学观诞生于古希腊哲学研究,引导了近代科学发展,并在近代科学发展中被不断精细化,至今它仍然在影响当代科学的发展。

二是近代科学组织与制度的源流演变。今天所有的科学组织如(大学、研究所、讲座制、实验室、科学院、学会、大学研究系统、非大学科研系统等)和科学制度(如非中心体制、多中心体制、中央集权体制、等)都有其近代来源,其形成、传承与扩散等与各国具体国情和发展需要有密切关系。作为基本组织和制度,其有稳定性,也有历史局限性,会因时代和国家不同而变化。了解它们的历史根源对认识它们的优越性和局限性大有好处。例如近代德国的科学组织和制度对俄美中日等国都产生过重大影响,如何看待这个影响仍是需要学界研究的问题。

三是资源规模的决定性影响。当代科学竞争突出了资源规模的决定性作用,因此欧洲各国已无法和美国竞争世界科学中心。只有当欧洲成为一个整体后才有可能参与竞争。若此,在可见的未来,未来世界科学中心的走向将取决于美、中、欧三者之间的竞争。

四是科学发展与社会需要。欧洲科学史表明,社会需要是促进科学发展的基本条件和动力。古希腊、意大利、英国失去科学中心,均与其科学脱离社会需要有关。这是一个值得注意的历史经验。然而,说科学要满足与社会需要相结合,是把科学作为一个整体,但科学内部仍然需要分工合作——有人做基础,有人做应用,有人做发展——而不是指每项研究都必须应对实际需要。

五是制度惯性和制度创新。研究发现,一些历史上创造的有效的组织和制度,即使在后来被证明是阻力和障碍后,也有沿着原有路径发展的倾向,这叫制度惯性,如英国的古典大学系统、法国的中央集权制、德国的洪堡大学理想等。结果新的社会需要只好在原有体系之外创造新组织和新制度来满足自己的特殊需要,这叫制度创新,如德国的工程大学系统和非大学研究系统。制度惯性和制度创新是制度演变的两种基本形态。如果能允许各种力量以自己的方式满足自己的需要,社会就会出现百花齐放、百舸争流的生动局面,如中国目前的创办新型研究型大学热潮。也就是说,我们不必总是试图改变已有组织和制度(因为其存在很可能仍有其合理性),而应该允许不同社会力量创造新组织和新制度以满足自己的新需求。让制度惯性和制度创新相互博弈,各自证明其存在合理性,以此激发生动活泼的发展局面。

以此为基础,下篇我们考察美国科学组织制度体系的历史演变与发展。

注释:

①这里的“局限性”指人类的生理局限性,如人看不见紫外光和红外光,听不见超声波,这些人类感官局限性限制了人类的认知。“有限性”指任何具体时刻人类认知边界都是有限的。这两者都使人类认识必然是有限和不完整的,因而不能满足古典科学观的四个条件。此外,人类还会犯错误。这三点都使我们要对人类认知的局限性和有限性有所敬畏,对所谓科学知识保持警觉。当然,这不妨碍我们可以有一个理想和努力方向。这个理想和方向就是古典科学观。

②在古希腊哲学传统中,“科学”与“知识”二词是同义的。直到19世纪自然科学成为独立知识体系后,“科学”才被从“知识”中区别出来。

③不同文化有不同的认知方式。与西方文化关注客观世界的认知方式不同,中国文化虽然也关注客观世界,但聚焦社会关系及个人社会角色,由此形成中国哲学的认知传统。而古印度佛学不关心客观世界,只关心主观世界,聚焦个人内心极其平静,由此形成佛教特有的认知方式。这三种的不同认知方式决定了三种不同哲学的基本特色。五四时期就有人提出过西学、儒学、佛学的三分法,如梁漱溟的《东西方文化及其哲学》。但我的看法是,这三种哲学的特点本质源于它们的初始认知方式的不同。

④自然界是一个经验对象。但康德认为,天国和上帝是超验对象。由于人的认知能力不能超越经验,因此这个认知模式在自然科学领域取得了成功,但在形而上学领域却悲惨地失败了。这个话题也超过本文范围,故存而不论。

⑤这种自然神论可以用杨振宁的话来说明。他说,“我不相信任何人格化的上帝。但我相信存在一个超智慧的神。当你看到宇宙如此精巧、如此和谐地运动时(仅用五个方程:牛顿运动方程、麦克斯韦方程、爱因斯坦相对论方程、狄拉克方程、海森堡方程),你很难拒绝这个想法”。他把这五个方程称为“造物者的诗篇“。爱因斯坦也说过,宇宙的有序性且可为人类理解,他认为这是两大谜团。

⑥亚里士多德本人把他的哲学讨论称为“第一哲学”,而他的弟子们把它称为“形而上学”。这启发人们把所有关于第一性原理的讨论都叫哲学,如数学哲学、物理哲学、高等教育哲学等。

⑦根据培根方法论,解决科学上的分歧不再通过讨论而是通过实验。只要科学家们在研究方法上取得共识,不完全知识和意见不统一的局面就是暂时的现象,最终会用实验方式解决。这可以使科学摆脱哲学争论,成为一种可以保持价值中立的知识。但这种观点后来受到了挑战。

⑧这里指手艺人和商人是不同于贵族和农民的社会等级,因此他们在法国大革命中被称为“第三等级”。

⑨这里的新教革命包括1517年的路德新教革命、1532年的加尔文新教革命和1534年英国的国教革命。这些宗教改革运动的共同特点是自立门户,拒绝承认罗马天主教教会权威。这个传统一直延续至今。

⑩中国学术界对科学的看法可以从中国科学院院士评选条件看出。 尤其是关于什么是科学的界定,其严格程度不亚于英美两国。可以入选美国科学院的学者,未必可以入选中国科学院,尤其是从事社会科学研究的学者。

⑪“Our World in Data”是由一批英国学者依托牛津大学创建的全球数据网站。https://ourworldindata.org。 该网站经济数据为1400年至2018年。这里只选用了部分年份的数据。

⑫牛顿的著作是《自然哲学的数学原理》。 法拉第一直认为自己是自然哲学家,拒不接受“科学家”的称呼。

⑬牛顿生前已经获得巨大声望,即其声望并不依赖哈雷彗星回归。但1758年哈雷彗星回归为牛顿理论的正确性提供了确凿无疑的证据,奠定了其理论在科学史上至高无上的地位。

⑭牛顿著《自然哲学的数学原理》,赵振江译,商务印书馆2006年出版。第1、2卷中已有命题涉及天体运动,但显然只是为第三卷作准备。在第三卷则全面系统讨论了天体运动问题。

⑮我认为对《原理》中牛顿宗教态度的研究没有多大意义。对任何一个科学家,希望把自己的研究成果扩大到更大领域是极为自然的行为。他们不太可能在拓展前先检查自己的宗教态度,然后再决定是否推广。如果那样,他们就是宗教家而非科学家了。实际情况很可能是,当牛顿在发现自己的理论计算结果符合天文观察之后,才开始考虑如何处理其宗教含义。牛顿在《原理·总释》中关于上帝那段讨论完全没有必要,他不过是想借此调和其理论与宗教教义之间的冲突。把牛顿看成是一个热爱科学但又不想招惹宗教的人,可能更符合实际情况,即当时牛顿是一个科学家兼不太虔诚的基督徒。

⑯证据是流行于哲学界的一句名言:“康德是绕不过去的。”

⑰据说牛顿为了避免“无限小”概念,在《原理》中刻意抹去了微积分的痕迹,而采用更为妥当的几何学方法。

⑱其实柯西的极限论所用的“ε-δ语言”,本质上仍然是用无限数列来取代数量(即无限小等于零),但它至少被数学界接受了。

⑲这里的工匠传统我认为是指伽利略的实验方法。

⑳黑森的思想转引自汤浅光朝:《解说科学文化史年表》,张利华译,科学普及出版社1984年出版;默顿:《十七世纪英国的科学、技术与社会》,范岱年、吴忠、蒋效东译,四川人民出版社1986年出版;贝尔纳:《历史上的科学》,伍况甫、彭家礼译,科学出版社1959年出版;约瑟夫·本-戴维:《科学家在社会中的角色》,刘晓译,生活·读书·新知三联书店2020年出版。

㉑关于路易十四时期的法国文化,参见让-皮埃尔·里乌、让-弗朗索瓦·西里内利:《法国文化史》第2卷,杨剑译,华东师范大学出版社2006年出版,第275—310页。

㉒有一种看法认为,法国当时没有现代银行系统,因此不能像英国那样通过银行发行国债来融资,而只能通过收税筹集基金。如果当时法国有银行系统,能像英国那样融资,也许就不会有法国大革命了。

㉓关于伏尔泰的牛顿研究,据说主要靠他的情人米莉·杜·夏特莱(Émilie Du Châtelet,1706-1749),他们合著了《牛顿哲学精要》一书。夏特莱是一位侯爵夫人,也是法国自然哲学家和数学家,曾受教于老伯努利,和欧拉保持长期通信。她写过一本《物理学教程》(Institutions de Physique),该书于1740年出版。书中对牛顿力学作了评论,被认为是第一个阐明“能量”概念的人。她最被认可的成就是翻译和评论了牛顿的《原理》。这至今都被认为是标准的法译本。一般认为,《牛顿哲学精要》中关于自然哲学和数学的评论都是她的贡献。参见江晓原:《牛顿、伏尔泰和他的情人》,https://www.aisixiang.com/data/103552.html以及 J.P.Zinseer. Emilie Du Chatelet:Daring Genius of the Enlightenment. NewYork:Penguin,2007.

㉔康德在《什么是启蒙运动》一文中说,启蒙就是勇敢自由地使用理性。参见邓晓芒:《西方启蒙的进化》,载于《湖北大学学报》2021年第2期,第40-46页。

㉕网上有原图和英译版,故不转贴。注意,该图英文版通常译为“人类知识分类图谱”(a figurative system of human knowledge)。我认为不妥。该图原文是“connoissances”而不是“connaissances”(知识)。“connoissances”意指理解或鉴赏。如果译为“知识”就很不同。按大陆理性主义哲学传统,知识必须具有普遍必然性。故记忆和想象之类内容不应列入。反之,若译为“人类理解”,则可把记忆和想象放入其中,而这正是该图的做法。故此处译为“人类理解分类图谱”。

㉖以此观之,目前中国的工业化还处在技术系统与工业系统阶段,配套的经济、社会、文化系统均仍在探索中,它们将是中国下一步改革的重要任务。

㉗参见约瑟夫·本-戴维:《科学家在社会中的角色》,刘晓译, 生活·读书·新知三联书店2020出版。此表根据书中附录表1、表2、表3汇总而成。这三个表的时间统计区间略有不同,表2和表2为0-9,表3为1-10,这里统一为1-10,因此数据会略有误差,但不影响基本趋势判断。

㉘关于1871年至1914年的德国,参见徐弃郁:《脆弱的崛起:大战略与德意志帝国的命运》,新华出版社2011年出版。

㉙关于康德哲学,参见邓晓芒、赵林:《西方哲学史》(修订本),高等教育出版社2014年出版。然而要体会康德认识论的复杂与精妙,最好是读《纯粹理性批判》。

㉚参见黑格尔:《精神现象学》、《自然哲学》、《法哲学》、《历史哲学》、《哲学史讲演录》等著作。

㉛最能说明马克思唯物主义哲学起飞的是马克思的《资本论》(1867)和恩格斯的《反杜林论》(1878)。事实上,在19世纪70年代至20世纪30年代马克思主义唯物论哲学已经开始对世界思想界产生重大影响。

㉜费希特也曾被委托起草过一份关于创办柏林大学的计划,但没有被采纳。参见费希特:《对德意志民族的演讲》,梁志学、沈真、李理译,商务印书馆2010年出版,第9页。

㉝罗素说,19世纪末,在英国和美国,一流学院派哲学家大多是黑格尔派,但他认为黑格尔学说几乎全部都是错的。参见罗素:《西方哲学史》(下卷),马元德译,商务印书馆2009年出版,第301页。

㉞参见谢拉特:《希特勒的哲学家》,刘曦、杨阳译,上海社会科学出版社2017年出版,第53—86页。 注意:面对两千年传统哲学对理性的崇拜,尼采倡导非理性主义,关注非理性因素如情感、意志、生命冲动等对人类思维和行为的影响,在西方哲学史上是重大突破。但他不可能想到他的哲学会给希特勒深刻影响,并进而影响到德国命运,因此他不应为此负责。然而他应对19世纪以来的德国的非理性主义思潮负责,而纳粹主义就是这种思潮的一个结果。如何对待理性,至今都是西方社会的一个大问题,非常值得注意。

㉟在德国古典哲学的语境中,真理、知识、科学三者是等价互通的,这种传统源于古希腊哲学。

㊱精神科学,即主张用严格科学方法研究人文学科各领域,史称“新人文主义运动”,以区别于文艺复兴以来以柏拉图和亚里士多德学说为基础的传统人文研究,是所谓人文社会科学运动的前奏。然而人文社会科学始终没有达到古典科学观的要求,因此它们一直被怀疑是否应该属于科学。

㊲在U15中,只有3所学校有一点新工科,如生物医学技术、纳米技术等,但没有传统工科,如土木、冶金、机械、电力、化工等。

㊳这里我必须声明:我不懂德语也不是德国高教研究者,只是被问题吸引至此。从我接触的英文文献来看,这方面德文资料非常丰富,远超英文资料。因此这里仅是初探,希望今后能有懂德语的专业学者来做系统研究。这个问题非常值得研究。

㊴参见日本世界教育史研究会:《六国技术教育史》,李永连、赵秀琴、李秀英译,教育科学出版社1984年出版,第230页。最后两行数据是我根据其他资料添加的。

㊵这个非大学系统不包括企业研究系统。如果加上企业研究系统,应该是三大系统。

㊶事实上,阿尔托夫的影响远不止这些。他还参与了工程大学学位授予权,创办第一所非大学研究机构帝国物理技术研究所、开展德美大学教授交流计划,并被哈佛大学授予荣誉学位。他在塑造帝国时期德国大学方面影响巨大。参见B.Brock. Friedrich Althoff:A Great Figure in Higher Education Policy in Germany. Minerva,1991,29,(3):269-293.关于阿尔托夫的德文文献相当丰富,但英文文献相对不足。

㊷由于统计范围不同,援助总额有很多不同说法。这里主要参考维基百科 “Marshall Plan”,https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page.

㊸英国是欧洲科研强国,英国退出欧盟后,欧盟还要不要资助英国的科研?这就是一个很难回答的问题。俄乌战争对德国经济造成了很大冲击,德国是否还有能力像过去那样资助欧盟的科研计划,这已经是一个不确定的问题。

参考文献:

[1]约瑟夫·本-戴维. 科学家在社会中的角色[M]. 刘晓,译. 北京:生活·读书·新知三联书店,2020.

[2]刘大椿,等. 一般科学哲学史[M]. 北京:中央编译出版社,2016.

[3]刘大椿,等. 分殊科学哲学史[M]. 北京:中央编译出版社,2017.

[4]LINDBERG D C, NUMBERS R L. Cambridge History of Science(vol 8)[M]. Cambridge:Cambridge University Press,2020.

[5]安东尼·肯尼. 牛津西方哲学史(四卷本)[M]. 王柯平,袁宪军,杨平等,译. 长春:吉林出版集团,2010.

[6]沈为荣,等. 何谓语文学[M]. 上海:上海古籍出版社,2021.

[7]瓦尔特·吕埃格. 欧洲大学史(四卷本)[M]. 张斌贤等,译. 保定:河北大学出版社,2014.

[8]CLARK B. The Encyclopedia of Higher Education(4 volumes) [M]. Oxford:Pergamon Press,1992.

[9]伯顿·克拉克. 探究的场所[M]. 王承绪,译. 杭州:浙江教育出版社,2001.

[10][20]米歇尔·布莱,等. 科学的欧洲[M]. 高煜,译. 北京:中国人民大学出版社,2007:7-29,14.

[11]彼得·哈里森. 圣经、新教与自然科学的兴起[M]. 张卜天,译. 北京:商务印书馆,2019:(导言)3-16.

[12][13][14][18][19]安东尼·肯尼. 牛津西方哲学史(第一卷)[M]. 王柯平,袁宪军,杨平等,译. 长春:吉林出版集团,2010:178-180,46,52-64,135,141.

[15]丘成桐2012年12月31日在“中央”研究院的讲座《几何学赏析》[EB/OL]. https://www.youtube.com/watch?v=g0yufksQMJU.

[16]杨振宁2015年3月19日在台湾大学的讲演《美与物理学》[EB/OL]. https://www.youtube.com/watch?v=qnX489DkpWw&list=RDCMUCYIs6-FlKBiHmvm-_paDLFQ&start_radio=1&rv=qnX489DkpWw&t=2.

[17][21][22][23]刘大椿,等. 一般科学哲学史[M]. 北京:中央编译出版社,2016:27,27-31,22-23,315-463.

[24][36][37][38][69][83]约瑟夫·本-戴维. 科学家在社会中的角色[M]. 刘晓,译. 北京:生活·读书·新知三联书店,2020:45-54,68,77,68-82,137-167,137-176.

[25][50][54][57][59]汤浅光朝. 解说科学文化史年表[M]. 张利华,译. 北京:科学普及出版社,1984:18,71,78-79,70-109,60.

[26]文一. 科学革命的密码——枪炮、战争与西方崛起之谜[M]. 北京:东方出版社,2021.

[27]潘教峰,刘益东,陈光华,等. 世界科技中心转移的钻石模型——基于经济繁荣、思想解放、教育兴盛、政府支持、 科技革命的历史分析与前瞻[J]. 中国科学院院刊, 2019,34(1):10-21.

[28]TAYLOR P J,HOYLER M,EVANS D M. A Geohistorical Study of “The Rise of Modern Science”: Mapping Scientific Practice Through Urban Networks,1500-1900[J]. Minerva,2008,46:391-410.

[29]彼得·哈里森. 圣经、新教与自然科学的兴起[M]. 张卜天,译. 北京:商务印书馆,2019.

[30][63][68][70]包尔生. 德国大学与大学学习[M]. 张弛,郄海霞,耿益群等,译. 北京:人民教育出版社,2009:37,57,45-50,56-62.

[31] 欧洲大学史(第二卷):近代早期的欧洲大学(1500-1800)[M]. 贺国庆,王保星,屈书杰等,译. 2008:84-114.

[32]欧洲大学史(第三卷):19世纪和20世纪早期的大学(1800-1945)[M]. 张斌贤,杨克瑞,林薇等,译. 2008:722-764.

[33]瑞·达利欧. 原则——应对变化中的世界秩序[M]. 崔苹苹,刘波,译. 北京:中信出版社,2022:251-286.

[34]龙多·卡梅伦,拉里·尼尔. 世界经济简史——从旧石器时代到20世纪末[M]. 潘宁等,译. 上海:上海译文出版社,2009:71.

[35]达·芬奇体验博物馆(Museum Leonardo Da Vinci Experience)[EB/OL]. http://museumsinflorence.com.

[39]牛顿. 自然哲学的数学原理[M]. 赵振江,译. 北京:商务印书馆,2006:6.

[40][43]贝尔纳. 历史上的科学[M]. 伍况甫,彭家礼,译. 北京:科学出版社,1959:281,283.

[41]文一. 科学革命的密码——枪炮、战争与西方崛起之谜[M]. 北京:东方出版社,2021:433.

[42]默顿. 十七世纪英国的科学、技术与社会[M]. 范岱年,吴忠,蒋效东,译. 成都:四川人民出版社,1986:40-41.

[44]姚大志,孙承晟. 科技革命与法国现代化[M]. 济南:山东教育出版社,2017:51-62.

[45]托克维尔. 旧制度与大革命[M]. 冯棠,译. 北京:商务印书馆,2012.

[46]斯坦福哲学百科全书“伏尔泰”条[EB/OL]. http://plato.stanford.edu/archives/sum2022/entries/voltaire.

[47]Denis Diderot[EB/OL]. https://en.wikipedia.org/wiki/Denis_Diderot.

[48]让-皮埃尔·里乌,让-弗朗索瓦·西里内利. 法国文化史(第3卷)[M]. 朱静,许光华,译. 上海:华东师范大学出版社,2006.

[49]洪丕熙. 巴黎理工学校[M]. 长沙:湖南教育出版社,1986.

[51][52][53]洪丕熙. 巴黎理工学校[M]. 长沙:湖南教育出版社,1986:51-67,32,51.

[55]约瑟夫·本-戴维. 科学家在社会中的角色》[M]. 赵佳苓,译. 成都:四川人民出版社,1988:95-110.

[56]姚大志,孙承晟. 科技革命与法国现代化》[M]. 济南:山东教育出版社,2017:172-191.

[58]Vittorio Hsle. A Short History of German Philosophy[M]. New Jesey:Princeton University Press,2017:1-12.

[60]费希特. 全部知识学的基础[M]. 王玖兴,译. 北京:商务印书馆,1997.

[61]费希特. 对德意志民族的演讲[M]. 梁志学,沈真,李理,译. 北京:商务印书馆,2010.

[62]费希特. 对德意志民族的演讲[M]. 梁志学,沈真,李理,译. 北京:商务印书馆,2010:11.

[64]米歇尔·施托莱斯,王银宏. 干预性国家的形成与德国行政法的发展[J]. 行政法学研究,2015,(5):3-18.

[65]文一. 伟大的中国工业革命:“发展政治经济学”一般原理批判纲要[M]. 北京:清华大学出版社,2016:231-281.

[66]蒂利,科普西迪斯. 从旧制度到工业国:从18世纪到1914年的德国工业化史[M]. 王浩强,译. 上海:上海人民出版社,2023:(导论)6-15.

[67]洪堡. 论柏林高等教育机构的内部和外部组织[M]//陈洪捷,施晓光,蒋凯. 国外高等教育学基本文献讲读. 北京:北京大学出版社,2014:131-134.

[68]包尔生. 德国大学与大学学习[M]. 张弛,郄海霞,耿益群等,译. 北京:人民教育出版社,2009:45-50.

[71]DUSDAL J,POWELL J W,BAKER D P. University vs. Research Institute? The Dual Pillars of German Science Production,1950-2010[M]. Minerva,2020,58,319-342.

[72]LUNDGREEN P. Engineering education in Europe and the U.S.A.,1750-1930 [J]. Annals of Science,1990,47(1):33-75.

[73]HENDERSON W O. Peter Beuth and the Rise of Prussian Industry,1810-1845[J]. The Economic History Review,1955,8( 2):222-231.

[74][75][76]GISPEN K. New Profession,Old Order:Engineers and German Society,1815-1914[M]. Cambridge:Cambridge University Press,1989:15-42,23,37.

[77][81]日本世界教育史研究会. 六国技术教育史[M]. 李永连,赵秀琴,李秀英,译. 北京:教育科学出版社,1984:231-235,235.

[78]FOX R,GUAGNINI A. Laboratories,Workshops,and Sites. Concepts and Practices of Research in Industrial Europe,1800-1914[J]. Historical Studies in the Physical and Biological Sciences,1998,29(1):55-139.

[79]GISPE K. New Profession,Old Order: Engineers and German Society,1815-1914[M]. Cambridge:Cambridge University Press,1989.

[80]BEYERCHEN A. On the Stimulation of Excellence in Wilhelminan Science[M]//DUKES J R. Another Germany:A Reconsideration of The Imperial Era. NewYork:Routledge Press,2020:139-168.

[82]Facts about Germany,Non-university Research[EB/OL]. http://TAT-2020-Forschung-Ausseruniversitaere-Forschung | Facts about Germany (tatsachen-ueber-deutschland.de).

[84][85]伯顿·克拉克. 探究的场所[M]. 王承绪,译. 杭州:浙江教育出版社,2001:19-61,33.

[86]赵炬明. 从跟跑到领跑:美国的经验与中国的未来[J]. 高等教育研究,2023,44(1):25-45.

[87]TASSAVA C J. The American Economy during World War II[EB/OL]. https://eh.net/encyclopedia/the-american-economy-during-world-war-ii/.

[88]美国外交博物馆(National Museum of American diplomacy)Marshall Plan[EB/OL]. https://diplomacy.state.gov/online-exhibits/diplomacy-is-our-mission/development/the-marshall-plan/.

[89]米尔斯海默. 大国政治的悲剧[M]. 王义桅,唐小松,译. 上海:上海人民出版社,2014.

[90]温铁军. 新冷战的前世今生[EB/OL]. https://mp.weixin.qq.com/s?_biz=MzIzNTcxMzM5MA==&mid=2247527705&idx=1&sn=694b802f6ec9cf38e43fd6eebd9fa191&chksm=e8e0cb18df97420ea5ebb07c86f06cc0814e7afe81ad651a3af316512fb57388ab5dbb62808f&scene=27.

[91]ZEIDON A. Nobel Prize Winners by Year[EB/OL]. https://www.britannica.com/topic/Nobel-Prize-Winners-by-Year-1856946.

[92]菲利普·比斯坎,弗朗瓦索·路易斯. 欧洲科学帝国的衰落——如何阻止下滑?》[M]. 邱举良,译. 北京:科学出版社,2008.

[93]JOHNSON J,REGET M. Interantioanl Mobility of Scientists and Engineers to United States—Brain Drain or Brain Circulation? National Science Foundation. ED422166[EB/OL].https://www.nsf.gov/statistics/issuebrf/sib98316.htm#:~:text=Several%20decades%20ago%2C%20the%20emigration,to%20as%20"brain%20circulation%2C.

[94]菲利普·比斯坎,弗朗瓦索·路易斯. 欧洲科学帝国的衰落——如何阻止下滑?[M]. 邱举良,译. 北京:科学出版社,2008:1-98.

[95]NFS,Federal Budget Authority for R&D Tops $203 Billion in FY 2024 Proposed Budget. NCSES 24-204 [EB/OL].https://sgp.fas.org/crs/misc/R47564.pdf.

[96]Framework Programs for Research and Technological Development,Wikipedia[EB/OL]. https://en.wikipedia.org/wiki/Framework_Programmes_for_Research_and_Technological_Development.

[97]RODRIGUEZ-NAVARRO A,BRITO R. Might Europe One Day Again be A Global Scientific Powerhouse? Analysis of ERC Publications Suggest It will not be Possible Without Changes in Research Policy[J]. Quantitative Science Studies,2020,1(2),872-893.

(作者:赵炬明,华中科技大学教育科学研究院教授,加拿大麦吉尔大学(高等教育政策与管理)哲学博士,从事美国高等教育政策与管理、本科教学改革、院校研究;来源:《高等教育研究》2024年第一期)